11 月 11 日消息,儘管人類無法憑空長出更大的肌肉,但蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)的研究團隊已證實:在微重力環境下,可通過 3D 列印技術製造出功能性肌肉組織。

所謂“3D 列印”,是一種通過逐層堆疊材料來構建實體物件的增材製造技術。目前,已有多種物體在太空中成功實現 3D 列印;然而,從零開始構建具備生理功能的人體組織(例如血管)則需突破性創新。實現這一目標被視為邁向未來的關鍵一步 —— 屆時,有望為亟需器官移植的患者直接列印出可移植的人體器官。此外,在太空中實現人體組織 3D 列印,亦將為未來的醫學研究與藥物測試開闢全新路徑。

你或許會好奇:為何此類器官列印必須在太空中進行?對此,蘇黎世健康科學與技術系(Department of Health Sciences and Technology)在新聞稿中指出,在地球上製造人體組織存在一個問題,即重力會給該過程中使用的材料(也就是生物墨水)增加壓力,這對精確製造出與人體中完全一致的肌纖維構成了重大挑戰。

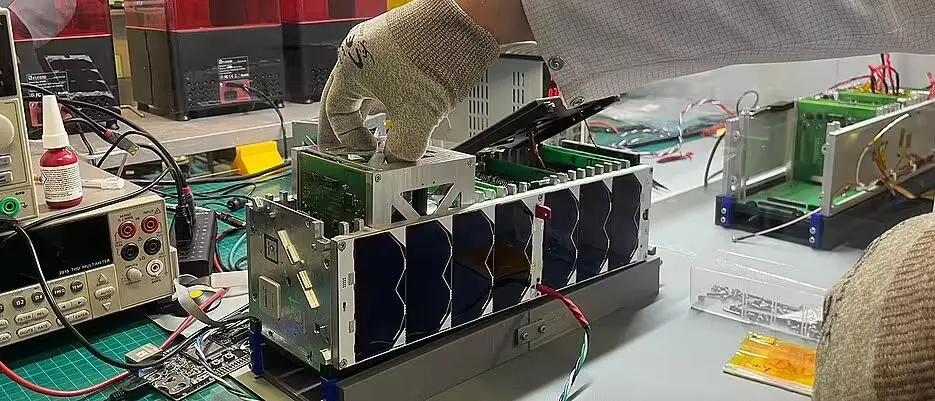

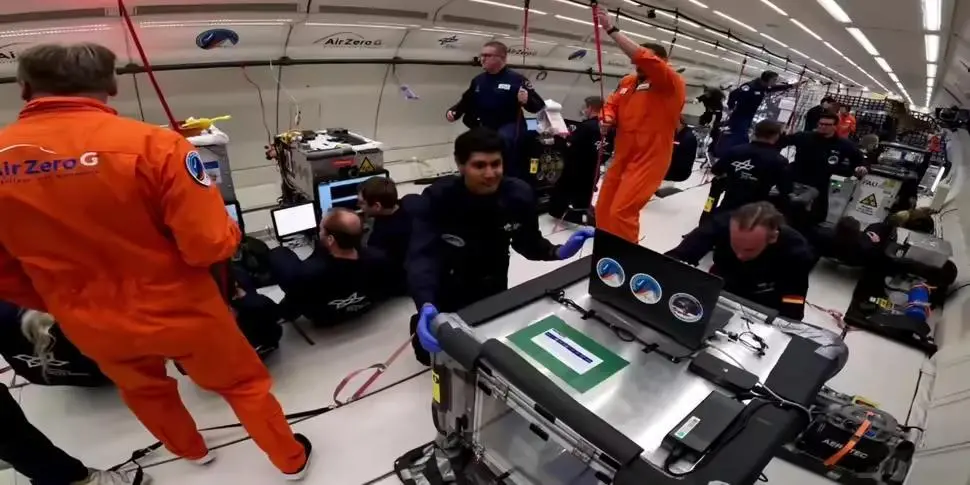

為應對該問題,研究人員借助拋物線飛行模擬微重力環境,並利用其自主研發的“G-FLight”(全稱:Gravity-independent Filamented Light,即“無重力依賴絲狀光固化”)生物製造系統,在失重狀態下成功列印出了肌肉組織。

此項最新研究成果,標誌著人類向“按需定制功能性人體器官用於移植”的現實願景又邁進一步。考慮到當前器官移植高度依賴捐獻者匹配及血型相容性,導致全球等待移植患者的名單極為冗長,實現器官的規模化定制列印無疑具有重大意義。

記者注意到,近年來,微重力環境下的組織 3D 列印已成為一個快速發展的新興領域。例如,已有科研團隊致力於在太空中製造人工視網膜,借助微重力優勢提升植入體性能,幫助失明患者重獲視力;此外,包括肝組織在內的多種含血管化結構的組織也已實現常規 3D 列印。在器官移植實踐方面,科學家曾利用生物列印技術成功培育並植入替代性膀胱;另有團隊完成 3D 列印氣管的臨床移植。

在太空醫學領域,瑞士此次突破亦為宇航員長期面臨的肌肉萎縮問題帶來新希望。眾所周知,微重力環境易導致肌肉品質快速流失,而在太空中實現肌肉組織的製造與測試,將極大推動面向國際空間站及深空任務宇航員的空間醫學發展。例如,3D 列印的人工心臟已計畫送往軌道實驗室,以評估太空環境對執行長期深空任務宇航員心血管系統潛在影響。

來源:中國IT之家

您當前的位置 :

您當前的位置 :