“我們已經有很大的把握,對1.0產品很有信心了,接下來摸索的是2.0、3.0的產品。”2024年10月,任宇翔和張鴻曦創立了上海碳生萬物科技有限公司(下稱“碳生萬物”),9個月過去之際,任宇翔在接受記者採訪時已流露出對目前進展的篤定。

任宇翔創業的內容和上一段工作有著直接關聯。2021-2023 年期間,他在直接空氣碳捕集頭部公司Carbon Engineering(下稱“CE”)擔任全球戰略顧問。那段時期,任宇翔和同在CE工作並擔任大中華區代執行董事的張鴻曦認識,隨後因“共同的興趣”決定共同創業。

其在國內更為熟知的身份是特斯拉前高管,同時也是科技商業“狂人”埃隆·馬斯克的同學和好友。任宇翔曾於2015年加入特斯拉出任亞太副總裁,負責特斯拉中國市場運營事宜。2018年7月,出任特斯拉全球銷售事務副總裁,成為彼時特斯拉地位最高的華人高管。2019年5月至2020年離職前,他在特斯拉擔任業務發展副總裁。

任宇翔在上海出生長大,此次是他回到家鄉創業,也是在國內的首次創業。但他告訴記者,在加入特斯拉之前,其實際上在美國創新聖地矽谷已擁有創業經驗,也曾在數家矽谷高科技公司擔任管理層要職。

根據目前的規劃,碳生萬物這家初創公司希望利用從空氣中捕集的二氧化碳來製造碳基產品,首先瞄準的是創始團隊認為有市場、有極高綠色溢價的可持續航空燃油。“但我們不是把自己定位成一家生產航空燃油的公司,大家從我們公司的名字上面就看得出,我們有一個長遠的願景。”

“碳生萬物”就是所謂的長遠願景。放眼全球,這並不是一項新的嘗試,但迄今無人走通商業化道路。

數年之前,任宇翔帶領團隊將特斯拉引入中國上海,在上海臨港打造超級工廠,將馬斯克和特斯拉從彼時的“產能地獄”中解救出來。毋庸置疑,這是特斯拉發展史上生死存亡的一步。

而在數天前,任宇翔帶領新的團隊再次和臨港結緣,將總投資3億元的研發創新中心專案正式落地臨港,並宣佈今年底將在臨港搭建的第一條中試線上產出第一桶示範油。

碳源替代終極方案?近日完成數千萬元天使輪融資

在全球追求碳中和目標的背景下,作為重要的減排技術,碳捕集利用與封存(CCUS)技術逐漸受到廣泛關注。然而,在技術不成熟、大規模商業化難以落地的現實情況下,該技術也備受質疑。

任宇翔鮮明地指出,碳生萬物所做的事情和傳統CCUS的邏輯並不相同。

“當今現實世界中,石油、天然氣和煤炭不僅是能源,更是現代社會賴以生存的碳源。人類達成碳中和的關鍵是停止開採石油、天然氣和煤炭,而停止開採的關鍵前提則是必須找到替代它們的能源和碳源。”

以目前CCUS廣泛應用於燃煤電廠和工業煙氣捕集來舉例,在任宇翔看來,這些專案本質更側重於碳排放抵消。這種做法相當於人類繼續不斷地往大街上丟垃圾,然後安排人去撿垃圾,“這是一件顯得很虛偽的事情”,更正確的做法是從源頭上儘量不亂丟垃圾。

也就是說,他們認為,任何再繼續從地下開採石油、天然氣和煤炭,同時試圖“抵消”碳排放的做法,都是徒勞的。

“首先必須要去找到替代的能源和碳源。”任宇翔稱,找到替代能源這件事相對容易,現在全世界的可再生能源已經發展得非常好,特別是中國,風電、光伏、核能、水電多管齊下。

但找到替代碳源仍是未解難題。從工業煙氣中捕集二氧化碳不能作為一個長期方案,且從源頭上來講仍來源於化石能源;而生物質受限於自然光合作用的年生產力,無法匹配。“唯一的解決方案是大規模從空氣或海洋中捕集二氧化碳,將其轉化為現代生活所需的各類碳基產品。”

碳生萬物要做的事情表面上可簡單拆解為三步:大規模捕集空氣中的二氧化碳;將二氧化碳轉化為生活中所需的物品;減緩並最終停止從地下開採石油、天然氣和煤炭。“實現地表以上碳元素的迴圈”,任宇翔如是概括他們的目標。

“這是非常簡單的第一性原理思考的結果。”其補充道。

當被問及全球範圍內為何尚未出現大量諸如碳生萬物這樣的公司,任宇翔認為背後原因有很多,但其中關鍵的一點在於,“在過去250年當中,人類可能從來沒有想到需要去捕集二氧化碳作為碳源,因為過去能源和碳源來得太容易了。”

其同時還反復強調一點,本身不產生經濟價值而僅靠政府買單、碳積分等做法無法強有力地支撐商業化。“只有把二氧化碳捕集後再利用合成有用的東西,而且是能夠賣得出價錢的東西,有人願意為此付出綠色溢價。”

值得關注的是,儘管碳生萬物目前對外披露的專案公開信息較少,但該公司近日已完成天使輪融資。據記者瞭解,除紅杉中國及黃河三角洲投資等機構繼續跟投之外,還新引入了一家中國互聯網產業投資人。

任宇翔在採訪當天並未透露這一新投資者的具體資訊,“這輪融資規模總體是在數千萬人民幣。”據介紹,天使輪所募集資金將重點投入技術研發升級、產業化專案建設以及市場管道拓展等領域。

年底前產出第一桶示範可持續航空燃油

據碳生萬物聯合創始人、總經理張鴻曦介紹,公司首個產品瞄準的是可持續航空燃料,正在推進中的專案也將是全球首個直接空氣碳捕集製備可持續航空燃料(SAF)的產業化專案。

“碳生萬物”,理論上來說公司認為通過捕集二氧化碳隨後可利用生產很多產品,“但我們要做的第一個產品必須有它的商業邏輯,也就是說,作為一家商業公司我們要盈利。”張鴻曦解釋,錨定SAF的商業邏輯則是,“第一有市場,第二有綠色溢價,同時最好能夠支撐我們目前整個工藝。”

SAF實際上是在國際氣候治理新秩序下由國際民用航空組織(ICAO)主導的航空碳減排機制的概念產物,是由可再生原料製成的航空替代燃料,被視作化石燃料的可持續替代品。然而,《北京航空航太大學學報》在2023年11月底發表的一篇文章中提到,目前全球SAF的產量尚不足飛機燃料總需求量的0.2%,並且SAF的售價居高不下。受到低產量和高成本的限制,SAF的全面推廣遇到了空前的阻力。

張鴻曦同時提及一點,其認為電動飛機也並不會在短時間實現。“未來的30年或者50年之間,我們認為飛機肯定還是要用航空燃料的。”

從全球政策層面來看,中國《2030年前碳達峰行動方案》已將航空業納入碳市場重點行業;2024年9月,中國國內12個航班成功加注SAF,標誌航空業綠色轉型零的突破。歐盟《ReFuelEU 航空法規》則明確SAF強制比例:2025年不低於2%、2030年不低於6%、2050年不低於70%。

而從市場需求測算來看,到2030年全球航空燃料每年需求將達到4億-5億噸,其中中國市場需求量占到1/4左右。目前可持續航空燃料價格在每噸2000美元至3000美元之間波動,這也就意味著,長期來看,僅國內市場規模就有望達到萬億級別。張鴻曦同時指出一點,根據相關預測,直接空氣碳捕集製備的可持續航空燃料售價比目前的可持續航空燃料將更高。

不過,從應用推廣角度而言,降本也是專案未來大規模商業化的必然前提。

國際航空運輸協會(IATA)在今年6月宣佈,2025年SAF產量預計翻倍至200萬噸(25億升),但仍僅占航空業總燃料需求的 0.7%。即便如此,這點產量仍將推升全球航空業的燃料成本增加44億美元。IATA理事長威利·沃爾什(Willie Walsh)表示,“必須快速提升產量和提高效率,實現降本。”

任宇翔也坦言,作為一項新的技術,目前仍然能耗高、成本高,但其強調主要原因是此前人類沒有為此充分投入。正如一開始“很貴”的光伏、鋰電池,“一旦上了量,一旦發展成一個產業,一旦中國的企業能夠大量地參與這件事情,成本就會大規模下降。”

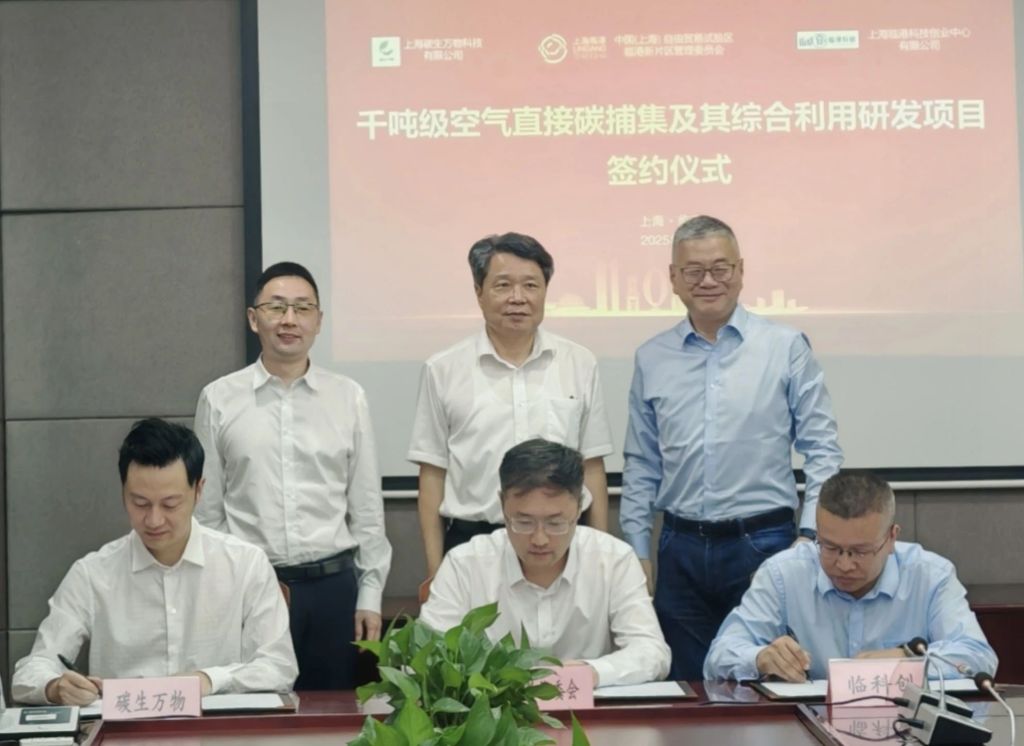

碳生萬物目前在技術產業化方面也已落下關鍵一子。7月29日,碳生萬物正式與中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會簽署合作協議,將總投資3億元的首個研發創新中心落地上海臨港。該研發創新中心將推動公司核心技術從實驗室走向產業化。

任宇翔和張鴻曦均未透露更多技術細節。任宇翔對澎湃新聞記者表示,目前公司正在臨港搭建一條中試線,今年年底前會把第一條中試線的工藝走通,屆時將會有更多資訊可對外公開。

張鴻曦對記者表示,臨港中試線的技術工藝路線基本已確定,只是目前仍在“優中選優”。其同時補充道,“如果處於正常條件下,我們基本上有一個比較清晰的路線了。但空氣碳捕集有個問題是氣候條件波動很大,所以根據不同的氣候條件我們必須要用不同的技術。”

張鴻曦介紹公司的專案時間線為,2024-2025年開展中試驗證,計畫於2025年底前產出第一桶可持續航空燃油示範油;2026年推進千噸級中試;2027年啟動十萬噸級商業化專案;2028年及以後將持續優化成本控制,拓展綠色碳基產品矩陣,服務全球市場。

與上海臨港二次合作

談及選擇在中國做這件事,任宇翔表示考量因素主要基於三點。

這件事情需要大量的可再生能源,全球可再生能源的資源哪里最豐富、價格最低?中國肯定是領先的;第二,做這件事情需要大量的化工人才和完整的化工產業鏈支持,這些都在中國,所以這件事情要做大做快,只有在中國;第三,中國的雙碳政策對低碳零碳行業技術發展起到極大的推動作用,這也會對碳生萬物接下去能夠落地生根發芽有非常大的幫助。

值得一提的是,這是任宇翔和上海臨港之間的二度深入合作。在外界看來,任宇翔加入特斯拉後做的最重要一件事情是推動特斯拉入華,並被視為是特斯拉上海超級工廠的奠基者。早在2018年7月,彼時擔任特斯拉副總裁的任宇翔代表公司與上海市政府簽約,特斯拉首座海外超級工廠正式落戶上海臨港,這也是上海有史以來最大的外資製造業專案。

臨港新片區黨工委副書記吳曉華多次公開表示,臨港和特斯拉之間是“互相成就”。其在前述最近的簽約儀式上表示,“這是我與任宇翔先生的第二次合作,對此次專案充滿信心。這個專案不僅對碳中和意義重大,更能為上海、中國乃至全球的新能源產業提供示範。臨港新片區正依託碳生萬物這樣有情懷的科技公司,加快佈局未來產業。”

吳曉華表示,臨港將以最大力度提供政策等多方面支持;用最大的耐心,陪伴企業成長;用最快的服務回應,確保與專案推進節奏精准匹配 。

這次簽約方還包括上海臨港科技創業中心有限公司(下稱“臨科創”),主要為碳生萬物提供孵化服務。臨科創副總經理饒應福對記者表示,作為國家級企業孵化平臺,臨科創主要為企業發展提供各類公共服務,減少企業的運維成本,更好的接觸社會資源,甚至對接產業資源,賦能企業的快速成長。

據饒應福介紹,接下來臨科創為碳生萬物提供的孵化服務主要有以下幾個方面:一是充分發揮臨港新片區人才政策的優勢,如人才落戶、人才公寓、子女教育等,穩定碳生萬物研發團隊,集聚更多的優秀人才,為企業的快速發展奠定基礎。二是充分發揮好上海技術交易所的職能,實現企業知識產權保護、技術成果轉化落地,將碳生萬物打造成這個行業的技術提供平臺和服務方。三是為企業發展做好規劃,從初創企業、科技型中小企業、高新技術企業、專精特新企業,一直培育成獨角獸企業,後續上市等,做好全過程服務。四是幫助對接社會資本、銀行等金融機構,為企業發展提供金融支持。

其透露,碳生萬物和臨港科創中心第一次接觸即有“相見恨晚”的感覺,“接觸以後專案推進進入快車道,雙方都是全力以赴,在半年的時間內,完成了要一兩年才能做成的工作。”

7月29日,碳生萬物與臨港新片區管理委員會簽署合作協議,首個研發創新中心落地上海臨港。

任宇翔對記者表示,臨港新片區在高端製造與新能源產業領域的深厚積澱和政策支持,除了依託臨港的特殊定位,“它對人才的吸引,還有上海整體對綠色能源的支持,這些都讓我們覺得把研發中心和第一條中試線放在臨港,是一個非常有意義的事情。”

不過,任宇翔也談到一點,考慮到產業特性,公司未來的商業化生產需要到人口密度比較低、風光資源比較豐富的地方。而這一選址工作暫時尚未啟動,“接下來可能會花很多時間跑,還有兩年時間。”張鴻曦補充道。

來源:中國澎湃新聞

您當前的位置 :

您當前的位置 :