數千年的人類文明,基於兩種存在:第一種是物理性和物質的存在;第二種是精神和意識的存在。進入20世紀中後期,由於人工智慧的出現和發展,開始形成同時具備精神和物理特徵的第三種存在(third being)。第三種存在,相較於第一種存在和第二種存在,具有完全不同的構造、規律和機制。

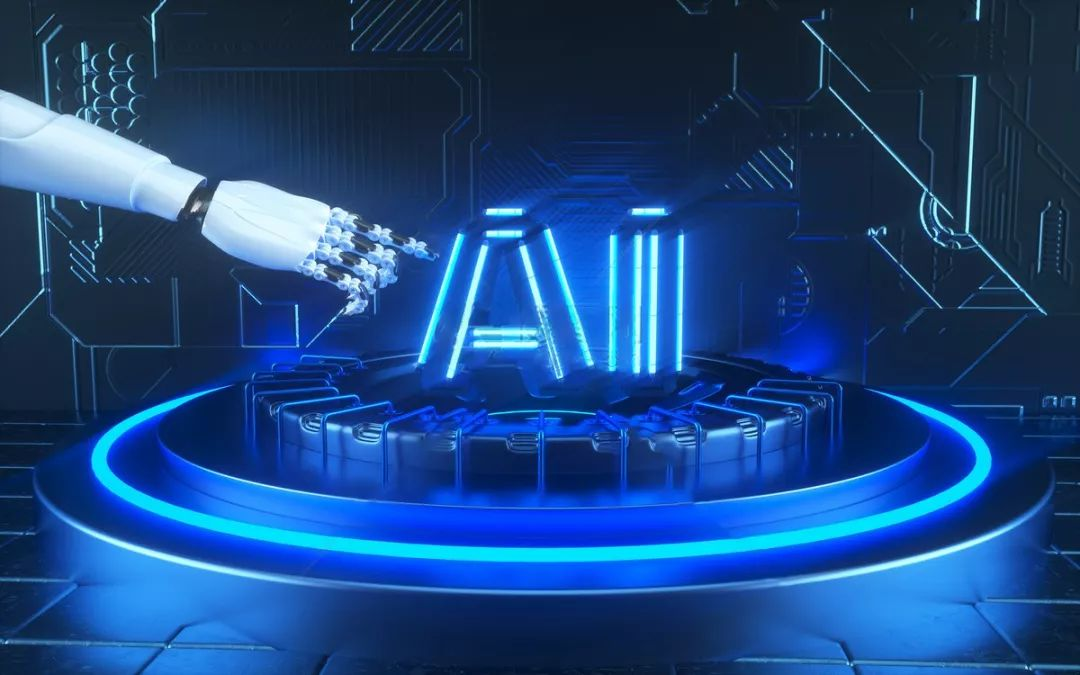

此時此刻,與劃時代的電力、互聯網同樣重要的人工智慧,在構建全新經濟和社會體系的同時,已經呈現出影響、主導甚至改變第一種存在和第二種存在的強烈可能性和顯著趨勢。

創造了第三種存在

第一種存在是物質存在,可以具象為物理存在、化學存在、生物存在和宇宙存在。第一種存在,得到了化學、物理學、生物學和天文學的證明。

簡言之,從18世紀工業革命開始,兩個多世紀以來的人類歷史,就是通過不斷的技術創新來拓展物質和物理深層結構,持續開發地球的物質和物理存在形態,發掘、利用、消耗和消費地球物質的歷史。在這樣的歷史過程中,人類在這個地球上創造了所謂的“人類世”。

第一種存在,被哲學稱為物質主義(materialism),中文譯為唯物主義。

第二種存在,則是精神存在,也可以說是認知存在、意識存在,或者思想存在。第二種存在是一種形而上的存在。人類的進化,本質上說,是第二種存在的演進結果。

整個世界,包括心理世界、認知和心靈都是可以被計算的,計算主義就是成立的。計算主義是數學形態的存在主義。

哲學上將精神和觀念的存在,概括為觀念主義(idealism),中文譯為唯心主義。

當人們討論物質存在和觀念存在的時候,常常將自然人抽象掉,或者將自然人納入觀念存在的主體之中。事實上,不僅在物質世界的背後,而且在觀念世界的背後,都是自然人的存在。自然人首先是一種生命體,是一種能夠感知自身的生命現象,是一個開放系統,具有內在的能量,可以維持與環境不同的狀態。進而,自然人是一個資訊體,是觀念世界的載體。生命是物理拓展的主體,自然人是物質和精神存在的媒介。

總之,自然人是第一種存在和第二種存在的結合體。一方面,自然人是可以通過細胞、染色體和基因組證明的一種物質的、物理的和生理的存在;另一方面,自然人是精神和觀念的存在,一種心理和靈魂,特別是自然智慧的載體。所以,人類被稱為智人。自然人是一種生物現象,也是一種物理和化學現象,還是一種精神現象。更重要的是,自然人的存在還要組成社會,因而自然人就有了社會人的維度。於是,“人性”成為一種人文主義和人類社會的存在。

電腦革命和互聯網革命發生的同時,人工智慧(AI)開始了從構想到實現的漫長征程。自1936年圖靈機的誕生到2022年ChatGPT的出現,歷經了86年;即使自艾倫·麥席森·圖靈(1912—1954,英國數學家和“電腦科學之父”)1950年提出“機器是否會思考”的問題到2022年ChatGPT誕生,也達72年之久。在過去的七八十年間,人工智慧完成了從機器學習到深度學習的轉型,即從理解智能實體到實現智能實體的轉型。

2022年之後,因為人工智慧和神經網路的結合、深度學習的突破、大語言模型的出現和應用,人工智慧可以處理自然語言、知識表示、合理思考、自動推理,正在實現像人一樣思考和像人一樣行動,證明“圖靈測試”的真實性。

我們將人工智慧理解為數學的、邏輯的、機械的、有機的、虛擬的、現實的、微觀和宏觀的存在,即同時包括精神和物質的第三種存在。從根本上說,第三種存在是具有最高本性的存在,“凡對於最高的本性而言總是內在的東西,就是在最高的意義上實際所是的東西”。

人工智慧是一種智慧存在,也是一種物理存在。不僅如此,人工智慧還具有創造物理世界的能力。

人類正在進入這樣的歷史階段:一方面要面對“自然實在”的所謂物理世界;另一方面在物理空間的“後面”,存在著更為豐富的虛擬世界。或者說,物理世界和虛擬世界都是世界存在的狀態,既是平行的,又有可能是聯通的,甚至是一體的。通過擴展現實技術實現的虛擬世界,或者元宇宙,也是第三種存在的一種形態。

已徹底改造人類社會

人工智慧作為第三種存在,其最令人困惑、備受爭議的問題無疑是它是否思考和如何思考。進而,人工智慧是否具有近似人類的內心世界。

在現代心理學歷史上,西格蒙德·弗洛伊德(1856—1939,奧地利精神病醫師、心理學家)和卡爾·榮格(1875—1961,瑞士心理

學家)存在很大的差異。弗洛伊德心理學的基礎是性本能,將性意識作為行為的深層意識。而榮格開創的是無意識心理學。其實,人工智慧的意識更接近榮格的無意識理論,人工智慧是典型的無意識向意識演化的一種形態,只是人工智慧的無意識很可能比人類的無意識具有更為強大的潛力。基於這種無意識,人工智慧也會形成其內心世界和心智結構。

如果人工智慧存在“內心世界”,那麼,進一步的問題就是人工智慧是否具有理性的能力和非理性的可能性?在邏輯上,答案是肯定的。

人工智慧所創造的第三種存在,說到底是“人工智慧+人+環境”的複雜生態系統。人工智慧和人類、人類社會、自然界互為“嵌入”關係。簡言之,一方面,人工智慧形成與既定生態的互動關係;另一方面,人工智慧參與環境的改變,其無限生成力最終成為環境的組成部分。

人工智慧創造的第三種存在,正在展現一種可能性,已經突破人類遏制的潛力。人工智慧通過其巨大張力,不僅可以挑戰和替代第一種存在和第二種存在,而且以類似脫離地球引力的第二宇宙速度,展現出吞噬第一種存在和第二種存在的可能性。這是人類誕生以來最具有震撼力的宇宙級事件:傳統的物質可能會被改造為一種資訊的存在;所有資訊的存在都會變成一種數字的存在;所有數字的存在都會變成一種計算的存在;所有計算的存在都會變成一種生產token的存在,也就是人工智慧的時代。

人工智慧作為第三種存在,在改造精神和物理、觀念和物質存在方式的同時,影響了人們生活的方方面面,對人類社會已經進行徹底改造。主要集中在以下若干方面:一、改變經濟運行方式;二、改變知識生成方式;三、改變人類的認知模式;四、改變社會組織和社會秩序;五、改變意識形態模式;六、改變傳統決策方式;七、改變國家、資本和技術的關係;八、改變傳統國際政治。

倒逼人類再進化

現在,可以清楚地看到通用人工智慧和超級人工智慧(ASI)逼近的歷史時刻。

根據通行的定義:通用人工智慧是指下一代人工智慧系統,能夠理解世界,並像人類一樣廣泛而靈活地學習和解決問題的智能。通用人工智慧能夠進行跨領域學習和推理,並能在不同領域之間建立聯繫。超級人工智慧是一種假想的基於軟體的人工智慧系統,其智能範圍超越人類智能。在最基本的層面上,這種超級人工智慧擁有比人類更先進的尖端認知功能和高度發達的思維能力。

可以清楚地預見:傳統人工智慧的預訓練時代即將結束,所謂的標度律將遭遇天花板,人工智慧將開始從數量型轉向品質型,即從依賴數據數量到依賴品質的轉型,形成全新的擴展路徑。

“冬天到了,春天還會遠嗎?”伴隨著實現通用人工智慧日子的來臨,最終走向超級人工智慧的進程必然縮短。山姆·奧特曼(美國人工智能實驗室OpenAI聯合創始人)持激進主義立場。他在2024年12月提出:18個月後ASI將降臨,也就是2026年年中。“超級人工智慧的成功將是人類歷史上最重大的事件……或許是人類歷史上的最後一個事件。”最終,人工智慧將擁有全新和無限記憶功能和推理能力,人類智能將面臨是臣服還是反抗超級智能的選擇。

人工智慧技術是世界舞臺上的驅動力。人工智慧技術創造或支持了人員、資訊、思想、技術訣竅、商品、成品、資本和財富的全球性流動。這個世界因此進入這樣一種文明。人工智慧將為醫學、科學和眾多研究領域帶來益處。

在2024年末,埃隆·馬斯克(美國企業家、工程師、OpenAI聯合創始人)在自家的X平臺上寫道:“AI在2025年底前超過單個人的智力,在2027到2028年超越所有人類智力的可能性變得越來越大。而到2030年,人工智慧超越所有人類智力的概率超過100%。”顯而易見,人類至今對於人工智慧的迅猛發展、將到來的浪潮的認知和精神準備嚴重滯後,這個世界很可能正在走向搖搖欲墜。

當下三個嚴峻的挑戰來自人工智慧:一是來自人工智慧本身失控的挑戰;二是來自人工智慧科技公司壟斷的挑戰;三是來自人工智慧的國際競爭的挑戰。2024年的物理學和化學的諾貝爾獎證明,傳統的和經典的物理和化學,需要依賴人工智慧,基於機器學習的深度學習,才有可能更深層次地認知物理世界,展現真正完整的自然界。這正是第三種存在的本質所在。

當人工智慧和第三種存在重疊,人工智慧無所不在,無時不在,成為一切趨勢的共同線索,通用人工智慧和超級人工智慧的混合智能體呼之欲出,正在形成倒逼和強制人類再進化的機制,人類不僅要改變對現實和存在的定義,很可能還要改變人類對自身的定義。現在人類的共同挑戰是如何改變對這種變革的低估,如何迎接充滿未知的全新的文明。

來源:北京日報

您當前的位置 :

您當前的位置 :