科學家在火星表面以下深處探測到了45億年前大規模撞擊事件遺留的碎片。這些古老的撞擊釋放出巨大能量,將早期地殼和地幔中大陸大小的區域熔化成廣闊的岩漿海,同時將撞擊體碎片和火星碎片注入到行星內部深處。火星如同“時間膠囊”,承載著其早期形成的記錄,這一發現為探索火星內部結構及其古老歷史提供了線索。相關研究日前發表在《科學》雜誌上。

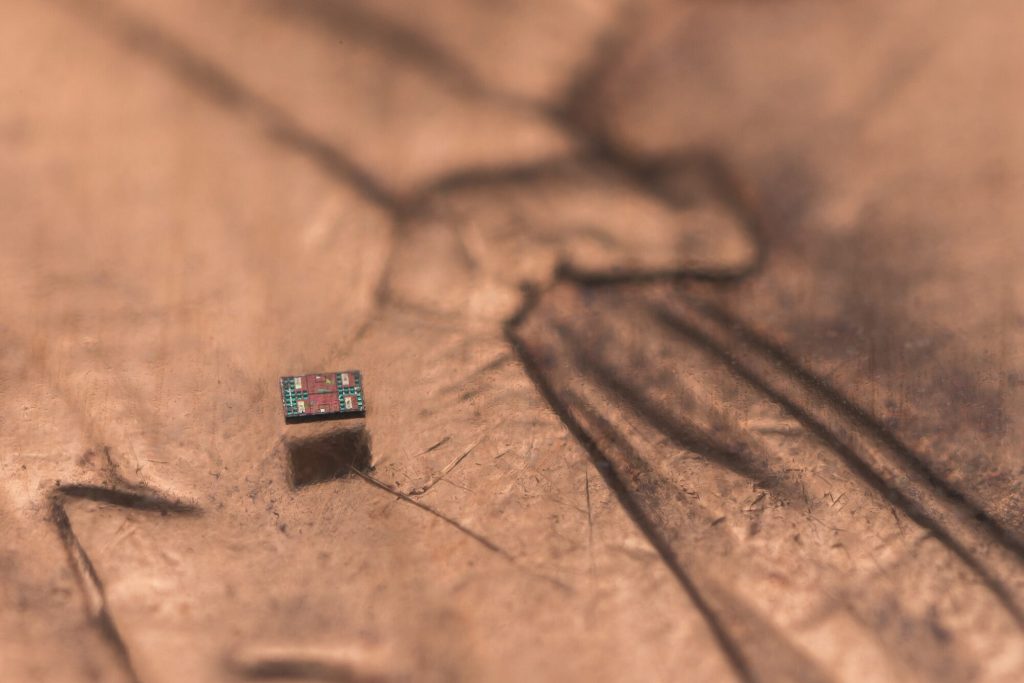

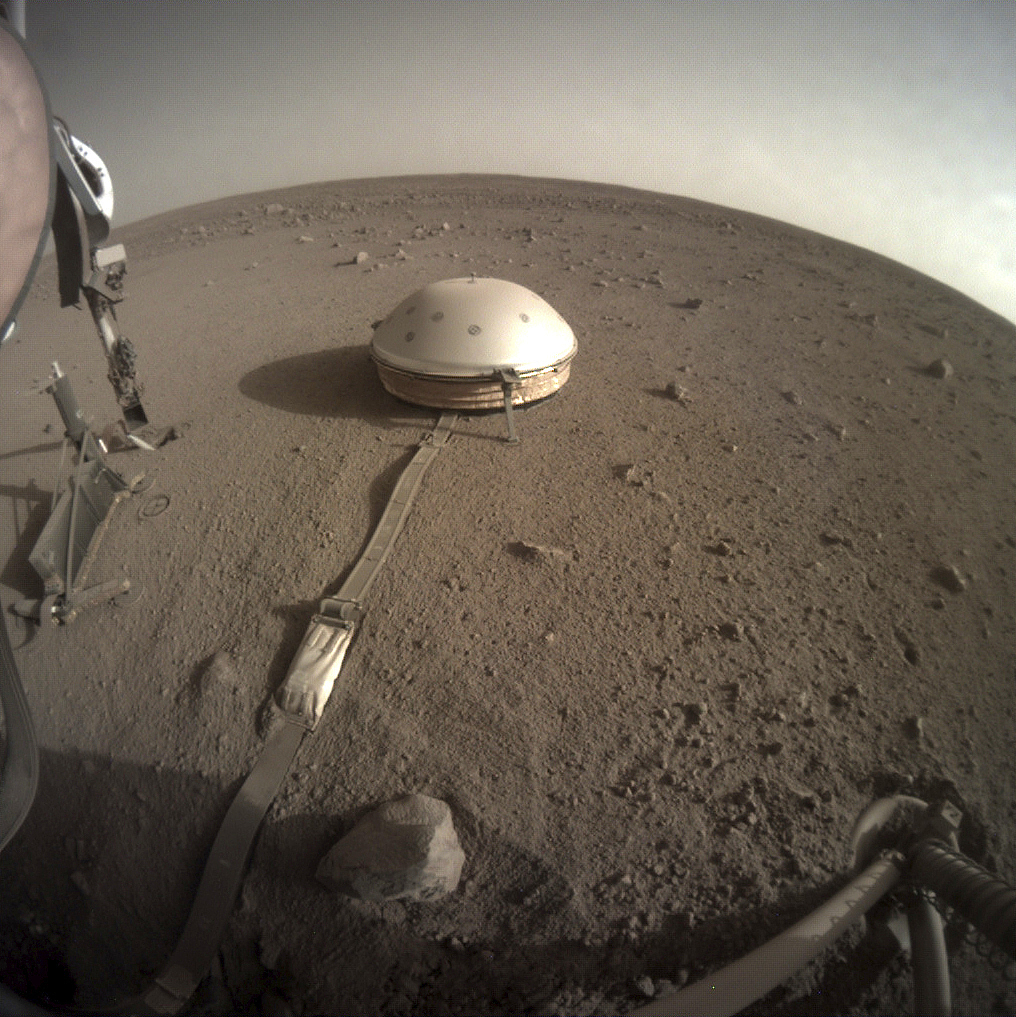

板塊運動是地震的成因之一,但火星沒有板塊構造。不過,地球上另外兩種類型的地震在火星上也存在,一種是岩石在高溫高壓下破裂引發的地震,另一種是流星體撞擊引發的地震。美國國家航空航天局(NASA)“洞察號”(InSight)著陸器2018年在火星表面部署了首個地震儀,這一超高靈敏度儀器在2022年“洞察號”著陸器任務結束前,共記錄到1319次火星地震。

地震產生的地震波在穿過不同物質時會發生變化,這為科學家研究行星內部結構提供了方法。根據現已退役的 “洞察號”著陸器記錄下來的數據,有8次火星地震的地震波包含強烈的高頻能量,這些能量傳播至地幔深處後,地震波發生了明顯變化。

研究人員經過電腦模擬發現,只有當信號穿過地幔中的局部社區域時,才會出現減速和混亂現象。他們還確定,這些區域似乎由與周圍地幔成分不同的塊狀物質構成。研究人員認為,這些塊狀物質很可能是早期太陽系中撞擊火星的巨型小行星或其他岩石天體的遺跡。撞擊釋放的巨大能量讓地殼和地幔被大面積破壞,形成岩漿海,並將部分撞擊體和火星自身碎片推入地幔深處。

古老撞擊產生的遺跡至今仍以塊狀形式散佈於整個火星地幔中,部分塊狀物直徑可達4公里。研究人員將這種分佈模式比作碎玻璃,也就是一些大碎片夾雜著許多小碎片。這種模式與大量能量釋放導致碎片散佈於地幔各處的過程相符,也與早期太陽系中小行星及其他天體頻繁撞擊年輕行星的觀點一致。

由於火星沒有板塊構造,其內部不會像地球那樣通過對流過程被攪動混合,所以這類撞擊遺跡能在火星上保存。但目前無法確定究竟是什麼天體撞擊了火星,因為早期太陽系中充斥的各種岩石天體都有可能造成此類撞擊。

“我們從未如此精細、清晰地觀察過一顆行星的內部。”論文第一作者、倫敦帝國理工學院康斯坦丁諾斯·查拉蘭布斯(Constantinos Charalambous)表示,“我們看到的是一個佈滿古老碎片的火星地幔。這些碎片能保存至今,說明數十億年來火星地幔的演化極為緩慢。而在地球上,這類特徵很可能大部分已經消失了。”

據悉,火星內部結構的這一新發現或許能為人類揭示金星和水星等其他無板塊構造的岩石行星表面之下可能存在的結構。

來源:中國澎湃新聞

您當前的位置 :

您當前的位置 :