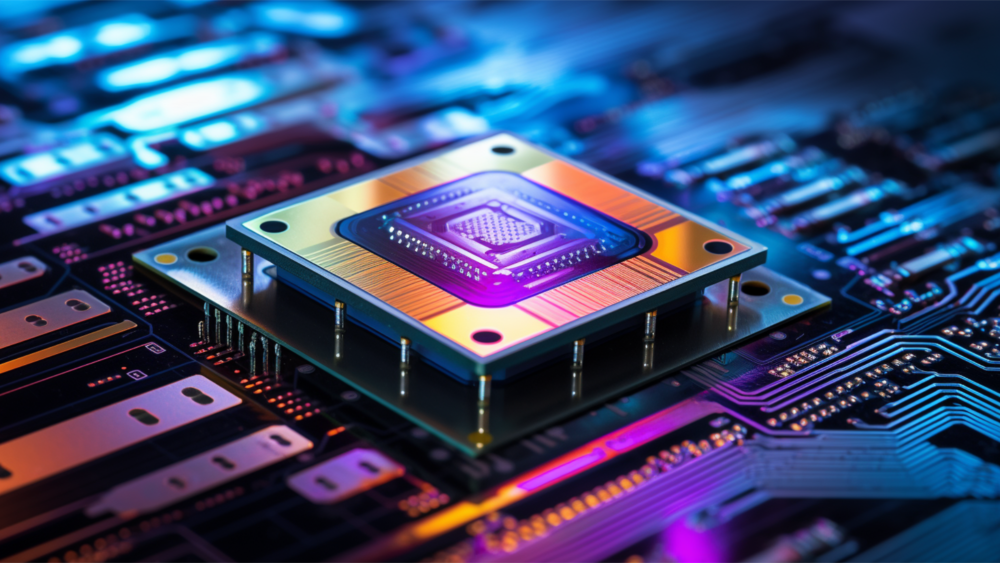

目前大部分可能支撐未來計算硬體的基礎研究都來自中國學者。如果中國學者在這方面的工作能發展成商業應用,美國可能很快會發覺自己無法通過出口管制來保持在高性能晶片設計和生產方面的競爭優勢。

這項分析研究工作由美國喬治敦大學新興技術觀察專案進行,該專案首席分析師紮卡裏·阿諾德說,儘管該研究的發現並不意味著中國目前在這一領域處於領先地位,但“分析結果展示了未來的發展方向”。

3月3日發表的這項分析結果發現,2018年至2023年在晶片設計和製造方面的研究論文中,來自中國機構的作者數量是美國的兩倍多。這不僅僅是數量的問題:在論文被引用方面,中國也表現出色。在年度被引用次數最多的前10%的論文中,有50%的是隸屬於中國機構的作者與他人合寫的。相比之下,隸屬於美國機構的作者占22%,隸屬於歐洲機構的作者占17%。

這樣的研究覆蓋諸多學科,包括傳統的電腦晶片、為人工智能(AI)優化的快速圖形處理單元和全新架構。阿諾德說,他們的分析主要針對的是新興晶片技術,而不是商業進步,後者往往是漸進式的,而且都涉及專利。

這一發現與陳雲霽在中國實地看到的情況一致。陳雲霽是中國科學院計算技術研究所研究員。他表示,中國的晶片製造能力落後於晶片設計能力,部分原因是美國的出口管制措施。

但陳雲霽說,中國的相關研究正在產生重大的學術影響。

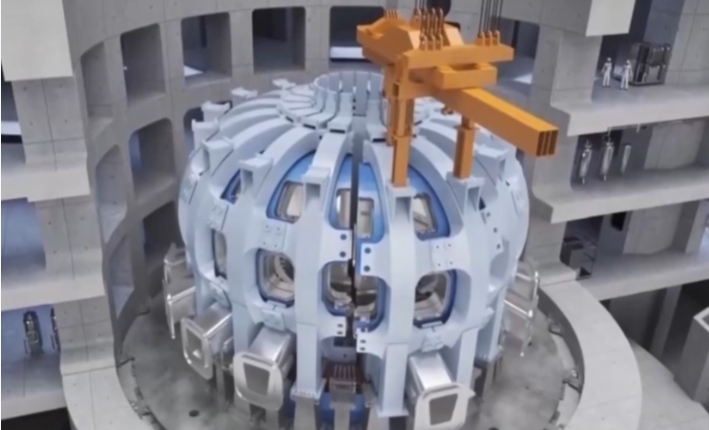

喬治敦大學新興技術觀察專案的分析團隊還確定了晶片研究中的“熱點”,包括神經形態計算和光計算。阿諾德說,就論文數量而言,“中國在這兩個特定領域都處於領先地位”。

喬治敦大學安全與新興技術中心的數據研究分析師雅各布·費爾德戈伊斯表示,這兩種純理論的技術如果被商業化,都可能用於人工智慧。他說,這些技術主要使用美國沒有壟斷的成熟製造工藝。他補充說:“中國正在研究許多下一代技術,如果這些技術得以商業化,美國將很難控制。如果中國能將其中一些技術商業化,那麼中國不再是追趕,而是有可能實現跨越式發展。”

來源:參考消息網

您當前的位置 :

您當前的位置 :