在應對氣候變化向來激進的北歐國家丹麥,日前宣佈了一項前所未有的計畫——對農民徵收全球首個農業碳稅。

丹麥政府正式發佈的一攬子計畫,旨在通過綜合運用“政策大棒和胡蘿蔔”的策略,實現碳排放目標。丹麥是乳製品和豬肉的主要出口國,農業是該國最大的排放源。

彭博經濟研究指出,這一稅收措施旨在解決丹麥農業最大的排放源——牲畜甲烷排放問題,其效果將取決於糞便消化設備、飼料添加劑和低碳牲畜飼料等減排措施的成本效益和規模化應用程度。據丹麥政府預計,這些新計畫將在2030年前實現減排180萬至260萬噸二氧化碳當量的目標。

此外,彭博分析認為政策的影響不容忽視,或將徹底改變該國的農業和林業格局。

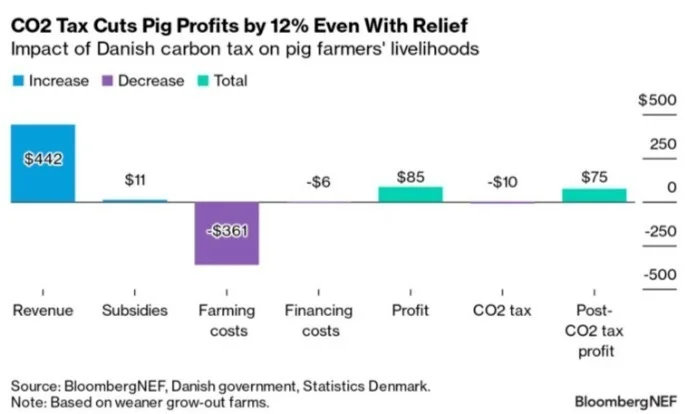

根據彭博新能源財經的測算,從2030年起實施的牲畜排放碳稅將對丹麥農業產生深遠影響。儘管政府為農民提供了60%的免稅配額,但即便如此,奶農的利潤仍將減少8%,養豬場主的利潤則將減少12%。如果不考慮這一減免政策,兩者的利潤減少幅度將分別達到20%和29%。

碳稅的實施也引發了市場對排放轉移風險的擔憂。隨著養殖戶將更多斷奶豬輸送到國外進行育肥屠宰,丹麥國內的屠宰場業主可能面臨衝擊,而丹麥豬肉的主要進口國如歐盟國家、中國和日本等則需尋找新的供應商,這有可能為美國和日本等國帶來市場機遇。

此外,徵稅成本還可能轉嫁給國內消費者。儘管丹麥民眾因偏愛有機產品而習慣於為食品和飲料支付綠色溢價,但碳稅的增加無疑將進一步提高食品價格,對消費者生活成本產生影響。

大膽措施

為了平衡減排與經濟發展的關係,丹麥政府還採取了一系列大膽措施。其中,通過補貼和碳稅相結合的方式,計畫將25萬公頃農田轉為林地,7萬公頃轉為泥炭地,以讓丹麥9%的土地回歸自然。

這一舉措將使森林面積增加40%,為林地投資者提供了重大機遇。同時,農作物種植者每避免一噸化肥排放將獲得105美元的補貼,以鼓勵農民減少化肥使用,降低農業生產過程中的碳排放。

丹麥政府還加強了對用於碳封存的生物炭技術的支持,為此提供了100億克朗(約合14.7億美元)的資金。然而,儘管生物炭技術具有巨大的減排潛力,但其影響仍不甚瞭解,資金是否足以實現預期的減排效果仍需進一步觀察。

來源:中國國際財聞匯

您當前的位置 :

您當前的位置 :