《管錐編》的英譯者、美國斯坦福大學教授艾朗諾應邀訪問國家清史纂修領導小組辦公室,並與清史辦主任蔔鍵,就“錢學”與“紅學”等問題進行了探討。席間,艾朗諾提及鼓勵他翻譯《管錐編》的哈佛教師、錢鍾書的清華同學方志彤先生,對其才學及生前身後的境遇頗為感慨,並憶及方先生晚年將藏書捐於北京大學一事。蔔鍵也感歎地說:“這樣的學者是不應該被忘記的。”借此契機,本刊特刊發以下三篇文章,以期讀者對這位“百科全書式的學人”有所瞭解,包括他的翻譯之功、治學的嚴謹以及對書的狂熱情懷。

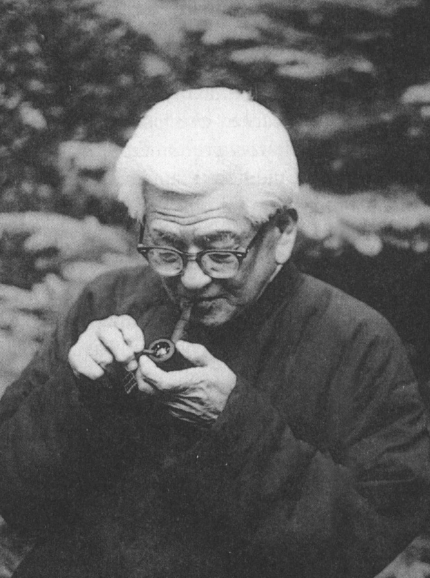

方志彤(1910—1995),出生於中國山西安邑,童年在日本統治下的朝鮮度過,一生堅持自己的中國身份認同。他高中時就讀於上海,1932 年畢業於清華大學哲學系。1947 年到哈佛燕京學社工作,1958 年獲哈佛大學博士學位。在哈佛數十年,始終未晉教授。晚年,其藏書捐於北大。國內這幾年只有艾朗諾教授的夫人陳毓賢、北大英語系主任高峰楓教授、上海學者徐文堪寫過關於方的文章。因為與其相關的檔案材料都保存在哈佛檔案館中,國內對他的研究都有賴於在哈佛訪學的學者拷貝材料,或者他的生前相識回憶成文。所以,筆者只能根據手邊的檔案材料以及艾朗諾教授伉儷等人的口述回憶,來勾勒方志彤先生的學術生涯。

翻譯之功

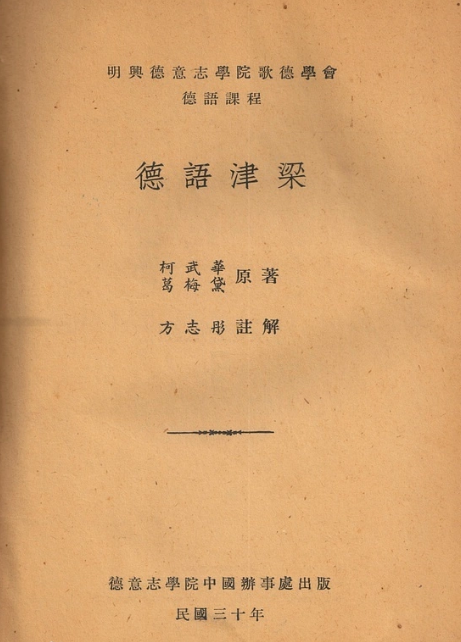

方志彤一生著述不多,相當精力放在翻譯上。他精通多種語言,包括英、德、法、希臘、拉丁、義大利文等。他做過司馬光《資治通鑒》69—78 卷的英譯和注釋,這套譯本共兩冊,美國洛克菲勒基金會資助了這一專案。此外,他在《哈佛亞洲學報》上發表過陸機《文賦》、葉德輝《藏書十約》等重要文獻的英譯。說到翻譯,不能不提他與美國著名詩人埃茲拉·龐德的諸多合作。如龐德翻譯《詩經》之序即為方志彤所作,他在序中提醒讀者不應將此譯本僅看作浩瀚的漢學譯叢新添的一草一木,而應“ 努力思索譯者的目的之所在”。他的博士論文即以龐德為題,在論文裏除了使用英文和其他龐德作品中所使用語言的材料之外,還使用很多中文資料。

對陸機《文賦》的翻譯可能是方志彤最有影響的著作。這篇譯作直到60 年後的今天仍不失為典範式的傑作。他翻譯《文賦》的起因,很大程度上是因為他看不上之前A.R.Davis 的譯本。《文賦》的翻譯還關係到方志彤與著名詩人麥克萊什的友誼,方很可能也是他早年的學生。麥克萊什是哈佛的英文教授,也是一位著名的文學家和公共知識份子,他在羅斯福總統時期做過國會圖書館館長,並且獲過三次普利策獎、兩次詩歌獎、一次戲劇獎。在《文賦》譯文的打磨期,方曾經請他通讀英文譯文提意見,並在序言中感謝他對其翻譯的幫助。

在方志彤的譯作問世9 年之後,麥克萊什本人出版了他的《詩歌與體驗》(1960)。這本書讀者甚眾,因為它本來即是為一般公眾所作。該書開篇提到:“在過去將近10 年的時間裏,我本人的嚮導是一位中國的詩人和將軍,他打了一場敗仗而犯下過錯,遂為此而於我們的紀年303 年遇害。但是在那場決定性事件發生之前,他卻擠出時間寫下了一篇關於文學,尤其是關於詩的藝術的‘賦’。‘賦’是一種超長的散體詩歌。不知為何,陸機的這篇“賦”,雖然向來為中國那些最著名的詩人所欣賞,卻從未能夠成功地走出‘ 天朝上國’。直到我們這一代,它才開始為西方作家所知。然而,一旦人們可以通過譯本去瞭解它——其中最為引人注目的就是我的同事方志彤的譯本,那麼它的奇特卻同無可置疑的權威立刻得到承認。陸機對我們身為現代人的特性做出說明,在這一點上,他遠超亞裏士多德或者賀拉斯。第一眼看去只不過是中式華麗辭藻構成的老生常談的那些評論,其實卻體現了這樣一種想法:從遙遠的群山——那是詩歌藝術的追求者所必須跨越的群山——適時傳遞來零散的資訊。”

對這一段話,艾朗諾的解讀是:“可以肯定地說,這一段文字不僅僅是向整整一代英語讀者介紹陸機,還第一次向他們暗示了更高層面的中國古代詩學思想。感謝方博士精湛的翻譯,英文譯文與中文原著一樣的有力和詩意。”麥克萊什的這段文字是艾朗諾一個字一個字敲出來傳給筆者的,每一次敲擊都像極了朝聖的攀登。他享受著這個過程,如同享受著與麥克萊什先生與方先生的長夜晤談。

哈佛生涯

高峰楓曾在其文章裏提到,方曾為哈佛在京的一批留學生在學業上提供了長期指導,包括柯立夫(蒙古學專家、《元朝秘史》的英譯者)、海陶瑋(哈佛漢學教授)、芮沃壽(哈佛漢學教授、佛學專家)、伊莉莎白·赫芙(加州大學伯克利分校東亞圖書館創館館長),幾乎囊括了後來哈佛出產的一流學者。他們一生都對方先生很尊重也很崇拜。方亦為嚴師,教學的嚴謹和指導的嚴格也是出了名的。據艾朗諾回憶,方博士在哈佛的授課同他治學一樣,是高標準嚴要求的。原先校方請他執教第一年和第二年的文言文課程。但鑒於他對學生要求這麼高、指摘錯誤這麼嚴厲,系裏很快增設了高級水準的文言文課程(即第三年的文言文),請他去教,同時找了一些不那麼苛責的指導教師去教初級文言文。

以方先生的性格與學識是不怕給洋人改英文的。前述被他教過的哈佛學者都被他改過論文或譯文,而且都口服心服。對於語言學者來說,翻譯永遠是最艱難也是最重要的一環。方先生就有專文《論翻譯之難》,這篇文章在哈佛乃至北美高校中文專業的研究生中影響很大,這影響既有正面的也有負面的,因為在這篇文章中他指出了許多大漢學家的翻譯漏洞,僅憑這一點,就會使很多研究者望而卻步。因此對於想要掌握文言文的外國學人來說,這篇文章是至今為止最令人敬畏的一篇。在此文中,方先生拿當時一些漢譯英的出版物中的某些段落章節為例,討論翻譯之難的問題。他沒有明確指出翻譯者的姓名,而是在每個例子中指出這些譯文對漢語的嚴重誤讀和錯譯。

方志彤1976 年正式退休,退休時的職稱是“資深講師”,在語言文學系應屬於負責語言教學、不以學術研究為主業的教職人員,在職稱方面不走助理教授、副教授、教授這一系列。個中原委,有人說他述而不作,有人說他孤寡冷傲,難有定論。艾朗諾的解釋是,當時的哈佛對東亞學者尚有偏見,最不公平、最苛待的就是方志彤。方晚年對此也頗有怨念,甚至還影響到了他與昔日學生好友的感情。對此錢鍾書也為老友抱不平,他在1979 年5 月6 日給方的信中寫道:“40 多年一晃而過,你我竟然還能見面,誰能想得到呢!見你心無雜念地埋首學問,不計世俗功名利祿,我真是很感動。欽佩欽佩。你雖無職稱遮體,可你那些同事的榮譽和頭銜,相形之下卻顯得花哨廉價、俗不可耐。”方志彤對此信極為看重,接信後特意用打字機打出一份,也保存在哈佛檔案中,由高峰楓發現並公諸於世。

1979 年春天,錢鍾書率中國社會科學院代表團赴美訪問,與方志彤在哈佛相會。據陳毓賢回憶,兩人一見面,英文、法文、德文、希臘文、拉丁文爭相迸發,當時在場的韓南教授說這個情景就像一瓶香檳酒,使勁晃上半天,然後“砰”地打開,泡沫四濺。錢甫經浩劫,方亦失意於哈佛,半世重逢,仍不忘少年時代的逞強炫智,卻也是殘年心灰後又見知音的情難自抑。此後,錢鍾書在酒席宴間建議出版方志彤的博士論文,又在《圍城》英譯本中為老友助陣。方志彤也積極奔走,想促成哈佛延聘錢鍾書赴美講學,並鼓勵學生艾朗諾翻譯錢回國後問世的《管錐編》。艾朗諾在《管錐編》英譯本扉頁上的題詞就是獻給方志彤博士的,不僅因為此書源於方的鼓勵,而且他看得懂文言文,全得力於方先生。

此外,方志彤是哈佛第一個比較文學博士,導師Harry Levin 教授是哈佛比較文學專業的規則制定者。錢鍾書訪美,他還促成了錢與Harry Levin 的會見。如今,比較文學專業的設置在國內各大高校已經相當普遍,每年這一專業都有大批的研究者取得博士學位,他們致力於不同文化之間的相互理解,成為中外文化交流的重要力量。可有誰會知道,曾經有這樣一位比較文學專業的先賢,帶著這麼多的“第一”,在星火燎原之勢中隱退淡去。

捐書北大

方志彤晚年時,陸續將其近10 萬冊的藏書捐回北大。北大圖書館上世紀六七十年代時英文書是很少的,所以方的捐贈彌足珍貴。高峰楓之所以對方如此感興趣,就是源於他當年能夠讀到的外文書好多為方所贈。曾任北京大學英語系教授的沈弘也說自己寫碩士論文時就得益於這些藏書。第一批書捐於80 年代,約6000 冊,多文史哲著作,極少有人借閱。後圖書館進新書,庫容有限,欲將這些書出售處理,沈弘得知消息後努力將這批書申請到本系圖書館,其中還有好幾本是18 世紀初的珍本。這些書至今仍在北大民主樓躺著,借者也很有限。因為其中大部分電腦上都檢索不到,唯有翻卡片。後來曾任北京大學黨委書記的閔維方代表北大探訪方先生,方老又捐贈了一批藏書,近4 萬冊。這次才引起校方重視。即便如此,北大圖書館對其贈書也未特辟專室收藏,也沒有專門的目錄,而是散見於圖書館各處,只在贈書上加蓋“ 方志彤贈書”之印為記。好在現在開放特藏閱覽室,集中了大部分方氏藏書。學者藏書之全貌即為其治學精神之全貌,無論何種緣由,難窺全貌之博雅總為憾事。

方先生曾想把藏書捐給清華,但後來不知為何與清華沒有接洽成功,就捐給北大了。方在哈佛30 餘年,每天上午上課,下午淘書,藏書近10萬冊,辦公室裏堆滿了,家裏更是桌子椅子都看不到。1980 年,還是個青年學生的艾朗諾,將方先生辦公室的藏書整理、打包、裝箱、郵寄,捐給北大。後來訪問北大時,當時的校長周培源還專門為此在臨湖軒——當年燕京大學校長司徒雷登的住宅,請他們吃飯表示感謝。

方先生一生為學,清苦自持,所得盡付藏書,暮年之至,既恐身後所托非人,捐贈還需輾轉求告,入庫又難設專館…… 這頓飯也算是學人之間惺惺相惜的一點安慰了。筆者是80 年代初生人,1980 年時的艾朗諾32 歲,與筆者如今年齡相仿。當年學生為老師打包捐書,今天學生的學生又撰文回憶此事。薪盡火傳,良有以也。

來源:本文轉載自《中國文化報》

您當前的位置 :

您當前的位置 :