11 月 19 日消息,科技媒體 interestingengineering 昨日(11 月 18 日)發佈博文,報導稱科學家們創造出一種能夠模仿大腦不同區域活動的單一人工神經元,名為“transneuron”,標誌著機器感知與回應世界的方式正朝著類人化方向發展。

這項研究由英國拉夫堡大學主導,並與美國索爾克研究所及南加州大學合作。與只能執行單一狹窄任務的傳統人工神經元不同,transneuron 能夠通過調整其內部電學設置,靈活切換視覺、規劃、運動等相關的多種角色,讓硬體本身更接近生物計算的模式。

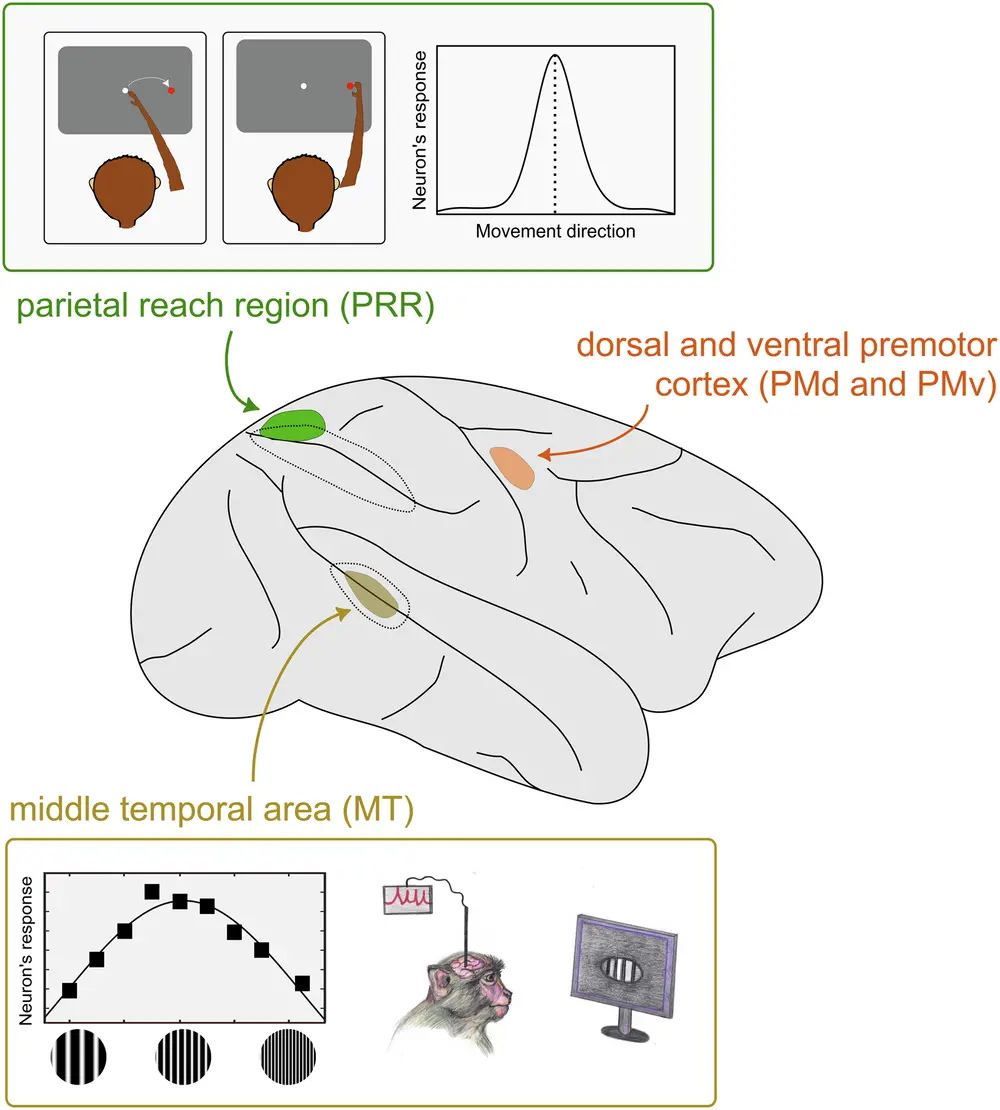

研究團隊通過實驗驗證了“跨神經元”的模擬能力。他們向該設備輸入電信號,並將其產生的脈衝回應與從獼猴大腦記錄的真實神經元脈衝模式進行對比。

結果顯示,通過調整電路的電壓等電氣設置,單個“跨神經元”能夠以 70% 至 100% 的驚人準確率,重現大腦三個不同區域特有的脈衝行為,包括穩定、不規則和快速爆發等多種模式。

拉夫堡大學的 Alexander Balanov 教授指出,只需微小的電學變化即可讓該單元模擬不同類型的神經元,並且它對壓力、溫度等環境變化反應靈敏,這為未來構建人工感官系統奠定了基礎。

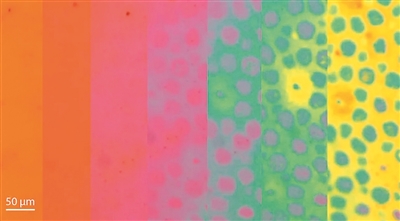

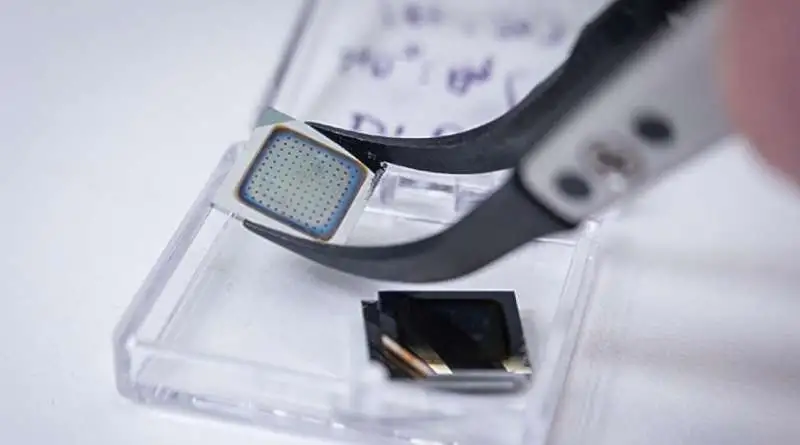

Transneuron 的靈活性源於其核心的納米級元件 —— 憶阻器(memristor)。在電流通過時,憶阻器內部的銀原子會形成或斷開微小的“原子橋”,這種物理結構的動態變化直接產生了不同的電脈衝行為。

溫度、電壓和電阻的變化都會改變其脈衝模式,從而在硬體層面實現切換神經元角色,完全無需軟體的介入。索爾克研究所的 Sergei Gepshtein 博士強調,這一機制讓硬體不再是簡單地用軟體模擬大腦活動,而是真正以類似大腦的方式工作。

這項發表在《自然・通訊》上的研究,為未來科技發展描繪了廣闊藍圖。研究人員指出,該技術有望構建出“晶片上的大腦皮層”,為機器人打造出能感知、學習和適應環境的人工神經系統。

這將催生出更節能、更高效的電腦,以及能夠像生物一樣即時調整行為的類人機器人。此外,這類設備還能作為研究工具,幫助神經科學家更好地理解大腦區域間的通信機制,甚至探索意識的形成,或用於開發能與人類中樞神經系統交互的醫療設備。

來源:中國IT之家

您當前的位置 :

您當前的位置 :