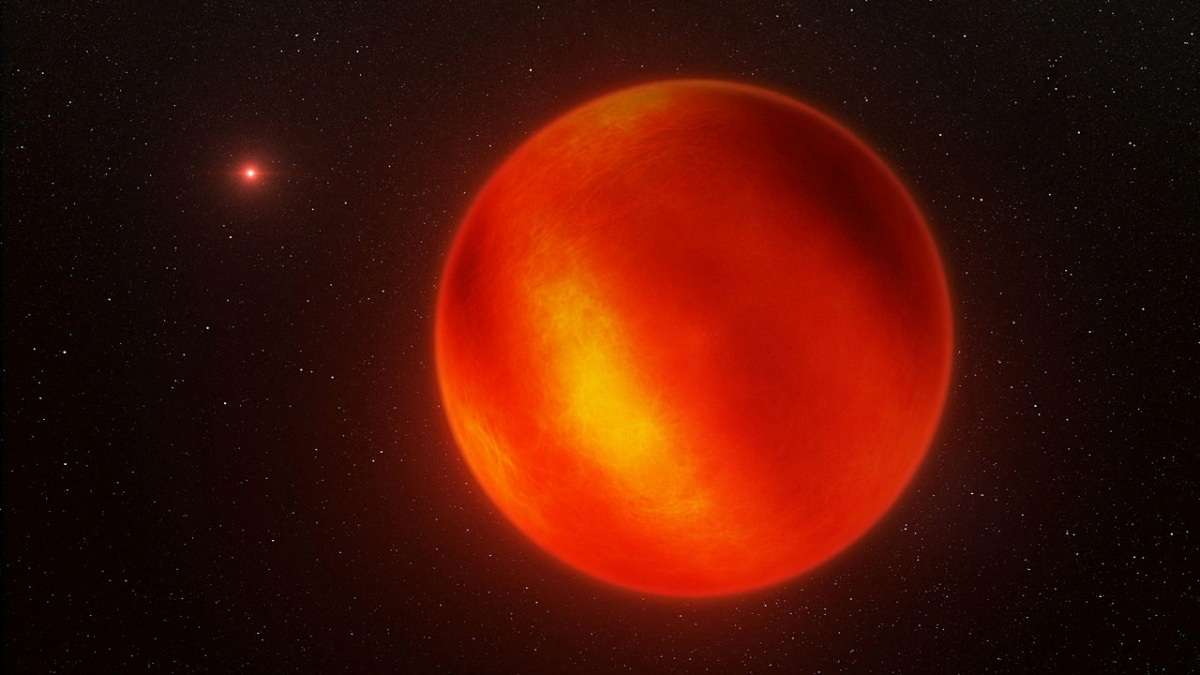

本網綜合 Will Dunham 報導 天氣預報顯示離我們最近的兩顆褐矮星——比行星大但比恒星小的天體。說得委婉點,這是一個惡劣的環境:極其炎熱,有毒的化學混合物在大氣中旋轉,矽酸鹽顆粒雲像撒哈拉沙塵暴一樣四處飛揚。

研究人員利用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的觀測數據,對褐矮星上的大氣狀況進行了詳細的研究,特別是一對褐矮星,它們的軌道距離地球大約六光年,以宇宙標準來看,距離相當近。一光年是指光在一年中傳播的距離,即 5.9 萬億英里(9.5 萬億公里)。

韋伯數據從三維角度展示了褐矮星自轉過程中的天氣變化–較大的褐矮星自轉 7 小時,較小的褐矮星自轉 5 小時–在不同的大氣深度發現了多層雲層。

這兩顆褐矮星的大氣層主要是氫和氦,還有微量的水蒸氣、甲烷和一氧化碳。它們雲頂的溫度約為華氏 1,700 度(攝氏 925 度),類似於蠟燭火焰。

這項研究的主要作者、愛丁堡大學天文學研究所的天文學家貝絲·比勒說:“在這項研究中,我們繪製了迄今為止最詳細的褐矮星’天氣圖’。”

褐矮星既不是恒星,也不是行星,而是介於恒星和行星之間的東西。比勒說:“就像你會看到火中的餘燼因為溫度太高而發出紅光一樣。研究人員用韋伯望遠鏡觀測到的就是這種光。與恒星不同,褐矮星的內核不會發生核聚變。”

“與行星一樣,但與恒星不同的是,褐矮星的大氣中也會有由沉澱物組成的雲層。然而,我們在地球上看到的是水雲,而褐矮星上的雲要熱得多,很可能是由熱矽酸鹽顆粒組成的–有點像非常熱的撒哈拉沙漠沙塵暴。”比勒說。

目前的科學觀點認為,褐矮星像恒星一樣由大量氣體和塵埃雲形成,但品質不足以點燃核聚變。它們的組成與太陽系最大的行星木星等氣態巨行星相似。它們的品質是木星的 80 倍。相比之下,太陽的品質大約是木星的 1000 倍。

韋伯研究的這兩顆褐矮星形成於大約5億年前。每顆褐矮星的直徑都與木星相當。其中一顆的品質是木星的 35 倍,另一顆是 30 倍。

韋伯分辨出了它們的光線是如何隨著不同大氣特徵的旋轉而變化的。

比勒說:“這兩個天體的快速旋轉有助於推動它們的天氣模式,如果你能真正直接看到雲頂結構,你很可能就能看到像木星上的大紅斑那樣的帶狀和渦旋。”

比勒補充說:“將來,類似的技術也可以用來研究潛在宜居系外行星的天氣。”

褐矮星相對常見。已知的褐矮星大約有 1000 顆,而已知的系外行星則有 5000 多顆。

韋伯望遠鏡主要在紅外線波段觀測宇宙,而它的前身哈勃太空望遠鏡主要在光學和紫外線波段觀測宇宙。

“褐矮星的大氣層非常複雜。韋伯望遠鏡提供了前所未有的波長範圍和靈敏度,為我們瞭解這些大氣層的能力提供了巨大的飛躍。”天文學家、研究報告合著者、愛爾蘭都柏林聖三一學院的約翰娜·沃斯說。

沃斯補充說:“這些不同的波長讓我們能夠監測從很深到很淺的大氣層,從而全面瞭解大氣層的全部範圍。”

您當前的位置 :

您當前的位置 :