當地時間5月27日,第78屆世界衛生大會在瑞士日內瓦落下帷幕。在全球衛生治理格局發生重大變化,尤其是美國等國家宣佈退出世衛組織的背景下,本次大會受到了廣泛關注。

此次會議的重要成果之一是通過了全球首份具有法律約束力的《大流行協定》,標誌著世界各國在應對未來大流行病方面達成了一項歷史性的協議。這項協定是在經歷了3年多坎坷談判後達成的,旨在促進全球合作,確保更有力、更公平地應對可能到來的大流行病。世衛組織總幹事譚德塞表示,該協定將是“世衛組織乃至全球衛生史上最重大的成就之一”。

此外,成員國還批准將2026-2027年度的經常性會費增加20%,使總預算達到42億美元。這一決定反映了國際社會對世衛組織在經歷資金危機後,對世衛改革的支持。

眼下,世衛組織正面臨自1948年成立以來最深刻的變革。這場關乎全球70億人健康權益的體系重構,或將重新定義21世紀的全球衛生治理格局。

“面對美國啟動退出程式所帶來的挑戰,包括每年約6.5億美元的資金缺口及其對世衛組織核心運作的影響,中國的承諾、G20國家的增資以及會員費上調20%等措施將在一定程度上彌補資金不足。與此同時,全球南方國家正在加強區域合作,試圖填補美國撤出後留下的全球衛生治理領導空白。然而,地緣政治緊張局勢及協調難度可能成為統一行動的障礙。”美國外交學會全球衛生高級研究員黃嚴忠對澎湃新聞(www.thepaper.cn)表示。

黃嚴忠認為,世衛組織的改革反映了其在舊時代面臨終結的情形下在危機中重生、在逆境中求變的努力。新冠疫情暴露了世衛在資金、應急協調等結構性局限,新的治理體系目前尚不清楚會是什麼樣子。然而,改革未觸及世衛80%預算依賴自願捐款的結構性頑疾,世衛組織對國家行為體的依賴並未根本改變。

里程碑《大流行協定》

5月20日,各國政府在世界衛生大會的全體會議上通過了具有里程碑意義的《大流行協定》。此前一天,會員國代表團以124票贊成、0票反對、11票棄權的結果批准了該協定。

該協定旨在加強國際協調機制,提升全球對大流行的預防、防範和應對能力,特別是在疫苗、治療藥物和診斷工具的公平分配方面。新冠疫情期間,發展中國家普遍面臨被排除在疫苗獲取之外的問題,此次協定的簽署正是為避免類似不公再次發生。

為此,協定引入“病原體獲取與惠益分享系統”(PABS),要求參與企業在疫情暴發時向世衛組織提供其疫苗和治療產量的20%,其中10%為無償捐贈,另外10%以可負擔價格提供。該系統還鼓勵各國共用病原體數據,並確保醫療資源優先流向最需要的地區。

會議前和會議期間,圍繞PABS的討論是各國最為關注的話題之一。如何平衡數據共用與國家安全之間的關係,以及發達國家與發展中國家之間在技術轉讓方面的分歧,協定為解決這些問題提供了框架,希望通過建立互惠、透明且有法律保障的合作機制來克服潛在障礙。

PABS的實施細則將於2026年世衛大會上敲定,這一過程將是決定協定成敗的關鍵節點。協定還設立資金協調機制和締約方會議制度,以強化問責與執行監督,防止重蹈新冠時期“疫苗民族主義”的覆轍。

此外,協定還明確強調尊重國家主權,指出其任何條款不得解釋為賦予世衛組織秘書處或總幹事權力,去指揮、修改或干預締約方的國內法律或政策,也不得強制要求實施旅行限制、疫苗接種或封鎖等措施。

“發展中國家是否能真正從PABS中受益,取決於機制的設計與執行力度。儘管協定推動技術轉讓和區域生產能力建設,理論上有助於打破技術壟斷,但大型制藥公司仍可能通過專利保護和生產控制限制技術擴散。此外,發達國家可能施壓弱化技術轉讓條款,而發展中國家談判能力不足,也可能影響最終成果。”黃嚴忠表示。

美國“退群”影響幾何?

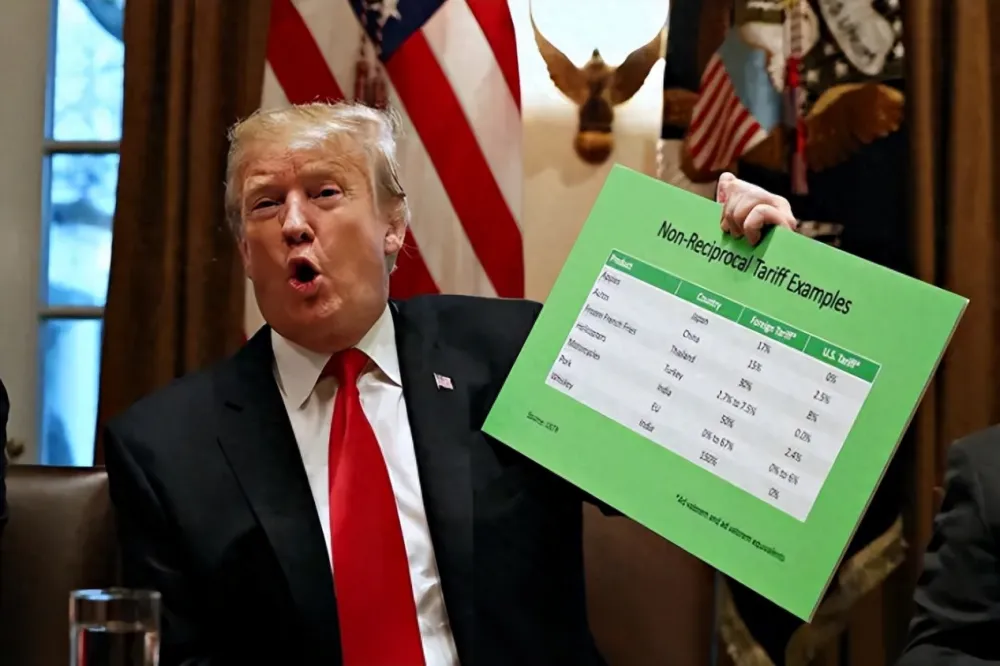

在2025年世界衛生大會閉幕之際,全球衛生治理迎來了重大挑戰與機遇。此次大會召開的重要背景之一是美國特朗普政府此前再次宣佈退出世界衛生組織,這一舉動對世衛組織的運作產生了深遠影響。

儘管新協定得到了絕大多數成員國的支持,美國對此卻持有批評態度,並未派代表參會,而是通過衛生部長小羅伯特·F·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)錄製的視頻講話表達了不滿。

他指出該協定未能解決世衛組織在應對新冠疫情時暴露的所有問題,並呼籲其他國家考慮跟隨美國,退出世衛組織或改革現有機構以提升效率和透明度。此外,阿根廷也在大會閉幕當天宣佈了退出世衛組織的決定。

黃嚴忠表示,美國的退出不僅帶來了資金缺口,其曾占世衛組織預算近五分之一,直接影響到疫苗接種、熱帶病防治等關鍵專案,尤其威脅到了低收入國家的公共衛生安全。為應對這一挑戰,世衛組織正在推動多元籌資策略。

與此同時,中國在全球衛生治理中的角色日益突出。據新華社報導,本屆世衛大會上,中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中出席並致辭。這是近年來中方派出的較高級別官員出席該會議。

劉國中在世界衛生大會上表示:“面對單邊主義和強權政治衝擊,全球公共衛生安全面臨重大挑戰……國際社會應堅持多邊主義,堅定支持世衛組織在全球公共衛生治理中發揮領導協調作用。”

曾有多年對外援助工作經驗的國際發展領域學者孫天舒在接受採訪時表示,中國在全球衛生治理中提供的最重要公共產品並非單純的資金援助,而是“可預測性”和對多邊體系穩定性的維護。

“面對當前單邊主義抬頭及部分國家退群帶來的不確定性,國際社會正密切關注誰將填補美國留下的空缺,以及如何維持多邊機制的有效性和穩定性。在此背景下,中國的承諾與行動被視為對全球衛生治理體系的一種重要支撐。”孫天舒進一步稱,“中國是否能夠提高全球治理公共產品的提供,核心在於中國是否能將‘提供公共產品’從一個外生的需求內化成中國自身發展的需求。”她指出,過去幾十年中國從受援國轉變為援助國的過程具有獨特性,這對多邊治理體系提出了新的認知與適應要求。孫天舒建議,中國應深入思考如何將參與多邊治理轉化為內生動力,而非單純出於象徵意義或外部期待。

世衛的不確定未來

此次世界衛生組織年度大會召開之際,其內外部面臨一系列嚴峻挑戰和改革需求。

此次會議中,成員國通過了將強制性會費上調20%的決議,並批准了總額為42億美元的新預算用於2026-2027年度,這標誌著在經歷資金危機後,國際社會對世衛改革的支持。儘管如此,這一數字仍低於原先計畫的53億美元,反映了當前全球財政環境的現實。

世衛組織總幹事譚德塞表示,在各國財政普遍緊張的情況下,成員國對世衛的信任以及對全球衛生安全與系統韌性建設的支持尤為珍貴。他指出,儘管每年21億美元的預算規模看似龐大,但以位於日內瓦的一家中型醫院——日內瓦大學醫院(HUG)的年運營預算(19億美元)為例。他反問:“世界衛生組織如何能以一家中型歐洲城市醫院的預算規模、服務於全球超過150個國家?”

多年來,世衛的核心預算高度依賴少數傳統捐助方,這一狀況被視為可持續性的一大挑戰。2022年,成員國同意逐步提升會費占核心預算的比例至50%,目標是在2030-2031年預算週期實現。相比之下,2020-2021年間,會費僅占核定預算的16%。黃嚴忠認為,雖然會員費上調有助於應對美國撤資帶來的資金缺口,但由於80%的預算仍依賴自願捐款,這一措施無法根本解決資金結構問題。

在此次大會召開前一周,世衛宣佈了將實施大規模機構改革,包括重組總部結構、精簡高級管理層等措施。譚德塞宣佈總部將從原來的約76個部門壓縮至34個,高級管理層從14人減少至7人。同時計畫在2025年內將薪資支出削減四分之一,這意味著將有顯著數量的員工被解聘或調崗。

孫天舒認為,精簡是正確方向,但更重要的是需明確核心職能。世衛組織最初設計的核心職能是規範制定和技術指導。近年來,世衛不斷擴展其職能範圍,試圖涵蓋更多領域,如氣候變化和公共衛生應急等,這導致其職責邊界模糊。她建議世衛應更加聚焦於其核心職能。

“全球衛生治理最關鍵的是還是國家本身。如果各國能有效管理本國衛生事務,就能控制傳染病擴散風險;即使一些國家退出,只要其國內醫療衛生情況可預測、可觀察,就不會造成嚴重後果。真正令人擔憂的是那些缺乏國家治理能力、局勢不可預測的地區,如加沙地帶,還有一個是失去了公共衛生政策的循證基礎的美國。”她說。

不過,黃嚴忠提出,多邊合作仍然是應對全球衛生危機最具協調力與公平性的路徑。《大流行協定》在美國缺席下通過,標誌著“後美國時代”的衛生治理新秩序正在形成。未來五年,在全球衛生治理體系中,構建可持續融資機制、加強病原體監測與數據共用、確保衛生產品公平獲取和技術轉讓制度化等方面是最亟需突破的方向。這些努力需要世衛強化其中立協調角色,平衡國家利益與全球合作,共同構建包容、韌性的衛生體系。

來源:中國澎湃新聞

您當前的位置 :

您當前的位置 :