憑藉在自動駕駛、人機交互、運動控制等方面的技術積累,車企將汽車領域的核心技術複用於人形機器人產業,同時探索未來出行與智能製造的新生態,正成為趨勢。

近期以來,廣州汽車集團股份有限公司(以下簡稱“廣汽集團”)、廣州小鵬汽車科技有限公司(以下簡稱“小鵬汽車”)、特斯拉汽車公司(以下簡稱“特斯拉”)等多家車企通過自研方式入局人形機器人賽道,還有上海汽車集團股份有限公司、北京汽車集團有限公司等通過資本運作佈局產業鏈,投資人形機器人初創企業,加速技術整合。

相比機器人初創公司,車企擁有前期自動駕駛演算法和數據的積累,同時有完整的生產體系,因此在整機生產和代工方面有一定優勢。車企自研的人形機器人也可以直接應用於車間工廠中。

車企跨界底氣何在

車企跨界人形機器人的底氣源於技術複用與供應鏈協同。車企在造車過程中積累了豐富的技術經驗,這些技術可以複用到人形機器人的研發中。例如,自動駕駛技術中的環境感知、路徑規劃、決策控制等演算法可以應用於人形機器人的導航和避障;人機交互技術中的語音識別、自然語言處理等演算法可以提升人形機器人的交互能力;運動控制技術中的電機驅動、感測器融合等技術可以優化人形機器人的動作執行。

在實踐方面,廣汽集團將汽車領域的技術積累應用到人形機器人的研發中,降低了研發成本和時間成本。廣汽集團發佈的人形機器人GoMate採用了可變輪足移動結構,融合了四輪足、兩輪足兩種模式,具備自主導航和續航能力。在硬體上,GoMate實現了靈巧手、驅動器、電機等核心零部件的完全自研。在軟體上,GoMate融入了廣汽自研的純視覺自動駕駛演算法,具備自主規劃動作和高效數據採集的能力。

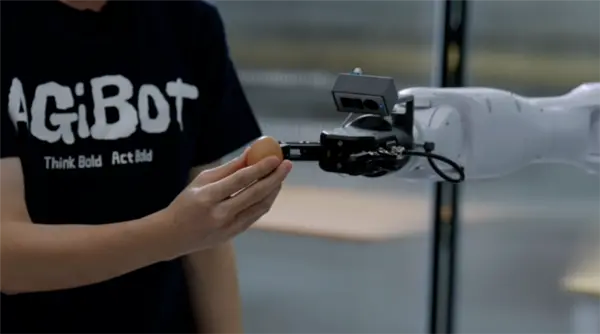

此外,特斯拉人形機器人Optimus(擎天柱)具備精准控制力和精確神經網路視覺能力,能夠在複雜環境中執行多種任務。特斯拉通過打通FSD(完全自動駕駛)自動駕駛系統和人形機器人的底層模組,實現了演算法複用和數據共用,降低了研發成本和時間成本,計畫Optimus2025年小規模量產。小鵬汽車自主研發的人形機器人Iron搭載多塊自研晶片支持端到端大模型,“大腦”採用自研圖靈AI晶片,算力高達3000T,融合智能駕駛領域技術積累,有720°無死角環境感知能力。Iron已在小鵬汽車廣州工廠投入實訓,主要參與小鵬P7+車型的生產流程。

技術複用降低了車企進入人形機器人領域的研發成本和時間成本,使其能夠更快地推出具有競爭力的產品。同時,技術複用還有助於提升產品的性能和穩定性,為車企在市場競爭中佔據有利地位。

提升企業綜合競爭力

車企佈局機器人的優勢還在於具有豐富的應用場景。

此前,人形機器人被應用於搬運、分揀和質檢等工業場景。未來,車企打造的人形機器人將應用於服務場景中。例如,Optimus的應用場景擴展至家庭護理、餐飲及教育領域;GoMate則瞄準安防、康養與汽車後市場服務。場景拓展不僅拓展了人形機器人的市場應用前景,還為車企提供了新的業務增長點。通過不斷拓展應用場景,車企可以實現技術的多元化應用,提升企業的綜合競爭力,同時提供新的業務增長點。

車企跨界人形機器人不僅是技術延伸,更是對未來智能生態的戰略卡位。隨著技術迭代與成本下探,這一賽道或將成為汽車行業轉型的“第二增長曲線”,但其商業化落地仍需跨越技術、成本與市場的三重門檻。太平洋證券分析師崔文娟認為,車企入局人形機器人領域可以實現技術同源,將車端演算法複用到人形機器人上,預計未來隨著更多企業的加入,人形機器人產業鏈將更加完善,商業化落地的可能性也將提高。

儘管前景廣闊,人形機器人產業仍面臨多重挑戰。例如,人形機器人的核心部件如減速器、晶片的國產化替代仍需時間;零部件價格高企讓整機價格難以有效降本;類人感知能力、複雜環境交互等關鍵技術尚未成熟,部分產品仍處於工業測試階段等。

“自動駕駛本質上是機器人科學,汽車公司的未來將是AI汽車和機器人。”小鵬汽車董事長何小鵬表示,當前人形機器人產業發展還處於早期階段,未來的挑戰有很多,距離通用人形機器人進入千家萬戶還有很長的路要走。

來源:中國經濟網

您當前的位置 :

您當前的位置 :