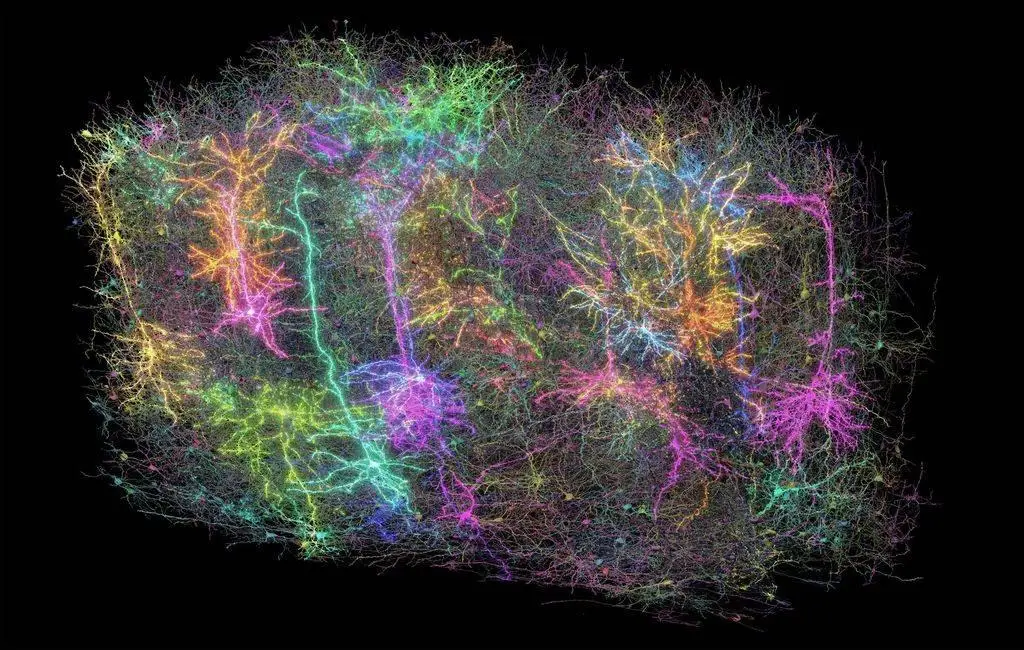

據美國科學促進會優睿科網站最新消息,美國科學家借助全球頂尖超級電腦的強大算力,構建了迄今為止規模最大、細節最豐富的動物大腦模擬系統。這一虛擬模型完整複現了小鼠大腦皮層的結構與功能,包含近1000萬個神經元、260億個突觸,以及86個相互連接的腦區,成為研究大腦運作機制的全新平臺。這也意味著科學家正站在一個全新的起點上——從理解大腦,正逐漸演變為構建大腦。

這項突破性成果是依託於日本超級電腦“富嶽”實現的。“富嶽”每秒可執行千萬億次量級運算,具備處理海量數據和複雜模擬任務的能力。

此次專案由美國艾倫腦科學研究所與日本電氣通信大學領銜,並聯合三家日本機構共同完成。研究團隊利用艾倫腦科學研究所提供的“艾倫細胞類型資料庫”和“艾倫連接圖譜”中的真實神經生物學數據,為虛擬大腦提供了精確的生物物理基礎和結構藍圖。再通過艾倫研究所自主研發的大腦建模工具包,將這些數據轉化為一個動態運行的數字皮層模型。

在模擬過程中,專用神經元模擬器“Neulite”將數學方程轉化為具有真實生物行為的神經元。這些虛擬神經元能夠像活體細胞一樣產生電脈衝、傳遞信號並形成動態網路。整個模擬過程高度逼真,不僅再現了神經元的樹突分支結構,還完整呈現了突觸間的信號傳遞過程,以及細胞膜電位的波動變化,仿佛在即時觀察真實的腦組織活動。

科學家現在可以利用這一模型,以前所未有的方式探索大腦機制。他們能在虛擬環境中模擬阿爾茨海默病、癲癇等神經系統疾病,追蹤病變如何在神經網路中擴散,也可以研究腦電波的形成機制、注意力的神經基礎或癲癇發作的傳播路徑。過去,這些問題只能通過一次一項的動物實驗來驗證,耗時且難以重複。如今,科學家可以快速提出假設,並在數字大腦中反復測試,極大提升了研究效率。

該成果為理解認知與意識的神經基礎提供了新工具,有望揭示腦部疾病在症狀出現前的早期變化,評估潛在療法,加速新藥研發進程。

團隊表示,儘管這是一項重大進展,但仍只是邁向全腦模擬的第一步。真正的挑戰在於細節,只有充分還原生物物理層面的複雜性,模型才更具有科學價值。團隊的長遠目標是邁向人類大腦的數位化重建。

來源:中國科學日報

您當前的位置 :

您當前的位置 :