4月24日是第十個“中國航太日”。中國商業航太正迎來“技術突破”和“規模爆發”的雙重拐點,太空經濟從願景正走向現實。

商業航太,一般指以市場化方式提供航太產品和服務的產業,涵蓋火箭發射、衛星應用、太空旅遊等領域。

進入2025年,朱雀三號、天龍三號、引力二號、雙曲線三號、智神星一號等一批新型號商業火箭將按計畫迎來首發;中國版“星鏈”計畫千帆星座、GW星座等持續升空;海南商業航太發射場進入常態化發射階段並建設二期工程……

火箭、衛星、發射場是商業航太產業“三大件”。隨著國內首個商業航太發射場投入使用,中國商業航太板塊補齊最後一塊拼圖。

一度“高冷”的航太技術,如今正在借著商業力量走進千家萬戶、千行百業,不斷拓寬應用場景。

長征八號遙六運載火箭與海南商業航太發射場一號發射工位合體。(海南商發供圖)

(一)商業航太爆發“奇點”來臨

過去一年,美國SpaceX星艦火箭再次試飛,中國藍箭航太朱雀三號完成10公里級垂直起降返回飛行試驗,歐洲初創企業競相推出可重複使用火箭計畫……

全球商業航太產業正加速成長,成為大國競逐的新焦點。

中國是快速崛起的“新星”。2025年,中國有多款可回收火箭計畫首飛;衛星方面,千帆星座及GW星座等巨型星座持續發射升空,小衛星需求爆發式增長。據預計,中國商業航太市場規模今年將突破2.5萬億元。

被業內稱為“中國商業航太元年”的代表性年份,要往前推10年。

2015年,《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015—2025年)》出臺,首次提出鼓勵社會資本步入航太領域。

此後,藍箭航太等民營商業航太企業相繼成立,一批創業者湧入這一新興領域。長光衛星研發的“吉林一號”組星成功發射,開創了中國商業衛星應用先河。

2024年,中國商業航太迎來爆發“奇點”。

商業航太首次作為“新增長引擎”寫入當年的政府工作報告,北京、上海等地相繼出臺專項支持政策和行動計畫,加碼佈局商業航太產業。一時間,上百億元社會資本湧入。

在北京城南的亦莊,聚集了160多家空天企業,商業火箭整箭研製企業數量占全國75%;而城北的海澱區,有眾多商業衛星製造、測運控和運營企業。這一南一北兩塊區域,彙聚了200多家重點企業,核心研發單位占全國一半以上。

北京經開區建設“北京火箭大街”商業航太共性科研生產基地,成立可重複使用火箭技術創新中心,中關村也創立了商業航太聯盟,兩年來為商業航太安排投資超過40億元。

政策就像催化劑,啟動了商業力量走向“星辰大海”的鏈式反應。

當年9月,朱雀三號在酒泉衛星發射中心完成10公里級垂直起降返回飛行試驗,這款採用液氧甲烷動力的火箭,被譽為商業火箭的“綠色標杆”。

同年,“雲遙氣象星座”衛星相繼發射升空,計畫於2026年底前全部完成組網,將形成全球高解析度、高精度、全尺度的大氣層、電離層探測系統。

截至目前,中國商業航太企業數量迅猛增至500餘家,在軌衛星數量不斷攀升。

一系列的技術突破,則是商業航太興起的又一大推力。

將要發射的東方空間“引力二號”液體可回收火箭,可將500公里太陽同步軌道運力提升到15至20噸;

航太宏圖自主研發的PIE-Engine天權大模型,實現了遙感影像智能解譯、智能增強和三維重建;

星河動力、藍箭航太等多家商業火箭公司通過3D列印技術,大幅提升了發動機部件的生產效率和穩定性。

賽迪研究院不久前發佈的《“十五五”商業航太發展思路與路徑》報告認為,中國商業航太全產業鏈實現快速發展,並有望在“十五五”末或“十六五”時期迎來成熟期。

“未來3年內,中國商業航太將迎來高光時刻。可回收火箭技術成熟,運輸成本降至每公斤3萬元以下。”藍箭航太創始人、CEO張昌武作出預測。這家公司是國內首家取得全部准入資質的民營運載火箭企業,2018年實現國內首次民營運載火箭發射。

大量新的應用場景加速湧現:

在今年2月舉行的北京市商業航太高質量發展大會上,北京亦莊星箭公司職工王翹楚的手機,連接到正在上空過境的銀河航太低軌互聯網衛星,將北京火箭大街專案建設現場畫面即時回傳至大螢幕。

進了山區信號差?隨著大量衛星被快速、批量和低成本地製造出來併發射升空,“低軌衛星星座”按計畫逐步組網,山區等通信欠發達區域老百姓的上網通信需求將被滿足。

春耕時節,安徽農戶張東林學會了“衛星種田”的新把式——坐在家中打開手機,即可看到土壤墒情數據變化。商業SAR衛星以彩色熱力圖,直觀顯示出田地裏水分分佈情況。依據衛星提供的數據,老張通過手機端遙控智能噴灌設備,讓缺水區域“精准補水”。

天氣預報也離不開商業衛星的身影。雲遙氣象星座每天可向中國氣象局提供約1.5萬條掩星廓線產品,及時進行數值預報、全球颱風監測。

專注於夜光遙感的“珞珈一號”科學實驗衛星仿佛“夜空之眼”,為用戶繪製出一幅“夜經濟熱力圖”。

……

豐富的應用場景也推動了商業航太提速向新發展:

賽迪研究院商業航太首席研究員楊少鮮表示,開啟太空新基建時代,“航太+”等新業態正在萌芽,太空旅遊、商業探月有望在5至10年內實現政策突破、邁向試驗驗證或商業運營初期。

從區域發展視角看,商業火箭作為發展新質生產力的一個抓手,成為一些地方經濟新增長極。除“北京火箭大街”外,在安徽蚌埠,深藍航太、九州雲箭、淩空動力等企業已相繼落戶,力爭到2035年形成在長三角區域具有重要影響力的商業航太生產製造基地;在山東海陽,以海上發射母港、火箭總裝製造為龍頭牽引,逐步吸引關聯產業集聚發展,打造商業航太產業生態圈。

普通人與太空親密接觸,或許已經不遠了。

(二)商業火箭可回收時代開啟

1990年4月,中國首次發射國外衛星,進入國際商業衛星發射市場,當時的運載火箭主要是“國家隊”長征家族。30多年後,中國商業火箭迎來市場的“黃金時代”。

“快回應”和“低成本”的商業火箭,正是當下中小衛星發射的“生力軍”。

3月21日19時許,甘肅酒泉衛星發射中心,星河動力研製的穀神星一號運載火箭發射升空,將雲遙氣象星座的6顆衛星送入太陽同步軌道。

至此,穀神星一號已經成功完成18次發射,將77顆衛星送入預定軌道,是中國民營航太領域發射次數最多、發射衛星數量最多、成功率最高的商業運載火箭。

“這次飛行任務進一步驗證了商業火箭企業運載平臺的穩定與可靠。”星河動力創始人、CEO劉百奇說,穀神星一號運載火箭的特點是“小快靈”,其小型化設計不僅降低了成本,還提升了適應性,可滿足越來越多私人企業或科研機構的小規模需求。

除了穀神星一號,東方空間的引力一號運載火箭去年1月也在山東海陽近海海域成功發射,刷新了當時全球固體火箭運力紀錄。作為全球首型全固體捆綁式中型運載火箭,引力一號可支持百公斤級衛星“一箭30星”發射。

不過,劉百奇等商業火箭發射市場的代表人物並不滿足於此。星河動力研發的可重複使用火箭智神星一號將在6月首飛。智神星一號可重複使用約30次,運輸成本將大幅下降。

如果說固體火箭是商業航太領域的“輕騎兵”,液體可回收火箭就是撐起太空經濟的“航空母艦”。它憑藉大推力優勢突破載荷上限,以回收複用降低成本,是開啟航太工業規模化時代的核心引擎。

據張昌武團隊測算,火箭發動機通過回收設計,可將單次發射成本從“億元級”壓減至“千萬元級”,較傳統一次性火箭降低70%,使低軌衛星“一箭百星”組網、深空探測器“批量發射”成為經濟可行的商業方案。

由於需要在地面回收,這種火箭的技術挑戰更大,堪稱航太工程的“精准芭蕾”——通過發動機二次點火、高精度姿態控制等技術,讓幾十米高的箭體如“太空直升機”般平穩落地。

“火箭需在重返大氣層時承受2000℃高溫燒蝕,依靠發動機二次點火實現‘逆推減速’,並通過高精度的導航控制完成垂直軟著陸。”安徽九州雲箭航太技術有限公司董事長季鳳來說,能否實現可回收的關鍵是火箭發動機,必須要突破發動機的深度推力調節技術及發動機多次啟動技術。目前,這家公司的“龍雲”發動機研發已攻克了多次啟動、熱防護材料、箭體姿態控制等核心技術。

中國商業火箭企業正以新型液體火箭發動機為突破口,推動中國成為全球少數掌握全流程回收技術的國家。

2024年,藍箭航太完成350米及10公里高度的火箭垂直起降回收驗證試驗,這是可重複使用火箭工程研製的里程碑。他們研發的朱雀三號預計下半年完成首飛。星際榮耀、深藍航太等多家商業航太企業也相繼完成火箭發動機的垂直起降試驗。

“液體火箭可回收技術的逐步突破,堪稱商業航太領域的工業革命,是對傳統一次性火箭發射模式的顛覆。”在深藍航太CEO霍亮看來,這項技術的核心意義在於將火箭從“消耗品”轉化為“耐用工具”,為萬星組網、深空探測任務提供低成本“太空物流幹線”。

(三)“流水線上造衛星”

2月22日,中星10R衛星在西昌衛星發射中心成功發射,將為共建“一帶一路”國家提供高效的衛星網路傳輸服務。

3月12日,長征八號遙六運載火箭以“一箭十八星”方式將“萬星星座”千帆星座第五批組網衛星送入預定軌道,打造萬物互聯的太空網路。

4月15日,四維高景三號01星入軌,將在數字農業、城市資訊模型、實景三維等新興市場大顯身手。

……

開年以來,每個月都傳出的商業衛星新動向顯示出,中國商業衛星邁上高密度入軌新臺階。

從2015年國家提出支持商業衛星發展,到2020年衛星互聯網被納入新基建,再到自去年以來各地商業衛星產業加速落地,民營衛星企業掀起一股創新浪潮,推動商業衛星快速入軌的新技術層出不窮。

技術突破並不是商業航太得以發展的唯一要領,企業能否盈利、贏得市場空間更為關鍵。隨著低軌衛星互聯網建設,國內一些商業衛星企業走上批量化、低成本之路,“流水線上造衛星”走進現實。

記者日前走進位於江蘇省的銀河航太南通衛星智慧工廠總裝大廳,充滿科技感的生產線正在進行裝配工作。4月1日成功發射的衛星互聯網技術試驗衛星中的兩顆,就是這裏製造的。

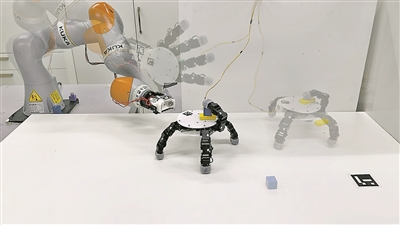

在整星裝配測試區域,柔順裝配機器人正在進行高效自動裝配工作,製造工程師在傳統工業機器人的基礎上,創新開發了機器人柔順力控裝配系統。同時,結合裝配工藝流程,開發了自動柔順對接演算法,實現了人機協作和自動裝配融合,裝配時間縮短了70%。

借助裝配機器人、智能設備以及數位化製造系統等尖端技術,工廠打造了100至2000公斤級衛星的完整製造鏈條。據這家工廠的智造研發工程師張波介紹,該產線可以滿足年產100至150顆中型衛星的研製能力,整星研製週期縮短,效率提升了80%,批量“造星”成為現實。

這並非個例。浙江臺州的吉利衛星超級工廠採用智能網路系統,使設計、研發、生產、測試和運行等環節協調推進,經過60多道總裝工序,組裝成一顆整星,將衛星製造週期縮短至28天,量產速度提升了10倍,生產成本大幅下降。

“在衛星製造領域,商業航太企業低成本、批量化生產的優勢正進一步凸顯,衛星的研製正從少量定制模式向批產模式轉變,能夠像生產電腦一樣生產衛星已經走入現實。”銀河航太首席科學家張世傑說。

新技術突飛猛進,造衛星成本降低,讓天上的科技應用便利地上的千家萬戶。

長光衛星技術股份有限公司副總經理賈宏光說,從單星試驗到星座組網,從數據採集到智能服務,商業衛星正在實現從“太空基建”到“生態價值”的商業躍遷。

城市交通點多、線長、面廣,路網規模大且結構複雜。利用衛星遙感和人工智慧技術,可以快速準確提取路網的位置、形狀等資訊,為城市路網核查工作帶來便利。

過去勘察種植面積,需要人靠腳力一步步去丈量計算。衛星通過獲取植被指數影像,根據植被反射不同波段光的比例形成數據資訊,從而反映出農作物的長勢、產量、出苗率等,200平方公里的農田僅用半個小時就能獲取全域影像。

遙感技術具有大幅寬、高效率和低成本優勢,使得原始森林監測成為可能,極大地提高了監測效率,減輕了工作壓力,降低了工作危險。

通過遙感考古,工作人員可以將視線拉高,看到遺址的全貌,得到一張總體的全局圖。

抬頭仰望星空,“吉林一號”星座的117顆衛星,在俯瞰地球的同時,也即時記錄著農作物的生長變化情況;粵港澳大灣區航太宏圖的雷達衛星,每6小時掃描一次海岸線,其對颱風路徑預測的精度可達百米級……

無論是飛機、船舶、偏遠的礦區,還是無人區,在不遠的將來都可以通過衛星互聯網與地面通信網絡進一步融合,逐步形成天地一體、融通發展的立體化通信網絡。

滿天星鬥間,商業智慧熠熠生輝。

(四)發射場實現0的突破

“首發成功!我們自己的商業航太發射場!”

2024年11月30日,海南文昌東南沿海,長征十二號運載火箭尾部噴射出熊熊火焰,在海南商業航太發射場拔地而起,在陣陣歡呼聲中直沖霄漢。現場的人們紛紛舉起手機,記錄著中國商業航太發射場從0到1突破的瞬間。

在不少業內人士看來,過去近10年中國許多商業衛星、火箭公司如雨後春筍般湧現,卻唯獨少了商業航太發射場這一基礎設施,以致部分商業火箭、衛星“有勁兒沒處使”。

如果將商業火箭比作“飛機”,商業衛星比作“乘客”,商業航太發射場就是供“乘客”登機、“飛機”起飛的“機場”。當“乘客”和“飛機”越來越多,打造“專屬機場”勢在必行。

海南商業航太發射場首次任務圓滿成功具有里程碑意義。中國科學院院士、中國航太科技集團專家範瑞祥評價說:“它實現了中國商業航太發射場從無到有的突破,補齊了商業航太鏈條缺口,也為大規模低軌星座組網任務等提供了強力發射保障。”

為什麼是文昌?這裏的海岸具有低緯度、可海運、射向範圍廣等天然優勢。海南國際商業航太發射有限公司董事長楊天梁說,在這裏建設發射工位,地理優勢得天獨厚。

實際上,地理條件並不是全部。

這座中國最年輕發射場的市場化機制使其成為獨特存在。相比酒泉、西昌、太原和文昌航太發射場,海南商業航太發射場是首個企建民用的航太發射場,其任務組織和管理運作採用靈活高效的商業化機制,可以更好地聚集社會創新力量。

比如,面對大量設施設備、特殊燃料等並行交叉的採購難題,管理人員將傳統配套保障供應模式改為市場化競價採購,提升了採購效益。“我們的目標是走既有高效率又有高效益的良性發展道路。”楊天梁說。

這個“破局”者,正在將科技創新的引領性和市場機制的靈活性有效結合,滿足商業航太發射需求。

“過去,一個型號火箭往往由固定的發射工位執行發射任務,具有操作相對簡單、穩定性高等優點。”海南國際商業航太發射有限公司工程設備部部長葛立新說,隨著中國商業火箭型號越來越多,如果“一個火箭一個工位”,就難以滿足需求。

他們在執行發射場首發任務的二號工位創新採用了“通用型”介面設計,發射前後端設備不固定,可以“模組”更替、“對口”更換,長征十二號運載火箭等19個型號的火箭都能使用。對於不同推進劑種類、起飛重量、直徑長度的火箭,這一工位也都能適應。

在看不見的系統管理方面,發射場也進行著迭代更新。

中國航太科技集團一院總體設計部負責建設海南商業航太發射場的“智慧大腦”。該院總體設計部專家徐文曉介紹,這一系統主要包括通信系統、氣象系統等5大系統以及26個分系統,具備指揮監控、數字孿生、數字伴飛、健康管理、綜合運維等功能,實現了資訊互聯互通,融合共用,讓發射流程高效智能。

隨著海南自貿港建設推進,海南商業航太發射場正在發揮“主場優勢”與自貿港政策優勢的疊加效應。人們相信,在不久的將來,海南商業航太發射場會像機場一樣,可回收火箭“川流不息”。

海上發射場,近年來也受到商業火箭企業青睞。

東方空間聯席CEO、引力系列運載火箭總設計師布向偉說,海上發射場可靈活選擇緯度,相比“固定式”的內陸發射場,可以移動到合適位置進行發射,從而充分發揮運載火箭固有的運載能力;隨著技術不斷成熟,發射準備時間可壓縮至72小時,未來可實現“一周兩發”的高密度發射。此外,火箭殘骸的落區選擇也比較安全,可直接落入公海,避免陸地人口密集區安全風險。

位於黃海之濱的山東煙臺海陽市,有條名叫“航太大道”的新建道路。這條路的兩端,一頭是固體火箭總裝測試基地和航太產業園區,另一頭正是保障中國固體運載火箭海上發射的海陽港。

一些業內人士分析,海上發射場不僅標誌著中國商業航太正從“陸基”時代邁向“陸海基”的新領域,還在構建“航太+海洋”的跨界生態,開啟航太產業與海洋經濟融合新空間。

蒼穹之上,由商業衛星組成的璀璨星座,是中國人用千年飛天浪漫夢想寫成的“宇宙情書”。這是中國航太的黃金時代,也是人類向宇宙探秘的進行曲。

來源:新華網

您當前的位置 :

您當前的位置 :