本網綜合伍媛媛報導

“一年之計在於春。”中國古代以農為本,立春,作為二十四節氣之首,象徵著萬象更新的春天的到來,也預示著一年的農耕活動即將開始。在立春之日,舉行各式各樣的迎春活動和祭祀典禮自古有之,到清朝就更為隆重了。

勾芒神圖

清宮立春之日的進春典禮早在前一年的六月,就由禮部、欽天監及順天府等衙門著手備辦。其中,特別重要的一項就是準備春牛芒神。

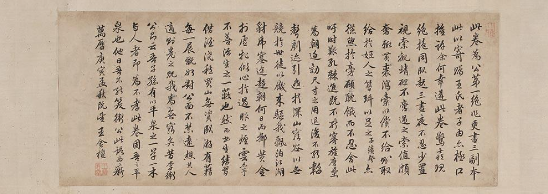

所謂春牛芒神,是在冬至後的第一個辰日,取用專門水土塑造,胎骨用桑柘木,製作非常嚴格。首先在規格上要反映夏曆的特點,如春牛的身高四尺,象徵著春夏秋冬四個季節;身長八尺,象徵著春分、秋分、夏至、冬至、立春、立夏、立秋、立冬八個主要節氣;牛尾長一尺二寸,象徵著一年的十二個月。芒神的身長三尺六寸五分,象徵著一年的三百六十五天;芒神手提的鞭子長二尺四寸,象徵著二十四節氣等。芒神是掌管萬物萌生的春神,其所站立的位置也有明確規定,假如立春在臘月內,則是“春在歲前”,勾芒神站在牛後;立春在正月內,則是“春在歲後”,勾芒神則站在牛前;立春與歲齊,勾芒神則與土牛並立。古代的天文曆法,以子寅辰午申戌為陽,醜卯己未酉亥為陰,站立時陽歲勾芒神居左,陰歲勾芒神居右。此外,春牛及芒神身體不同部位的顏色,也會依據欽天監推算立春時辰的干支納音所代表的不同顏色來繪製。為了移動和供奉方便,在春牛、芒神、春山底部會安置木案一方,春牛、芒神合用一案,春山用一案,兩案合稱春座。  春帖子詞

春帖子詞

進春:恭進春座勸農耕

立春的前一日,宮中要舉行隆重的“進春儀”。屆時,順天府府尹會率僚屬赴東郊迎春,行一跪三叩之禮後,將春山寶座及芒神土牛迎入順天府大門,安設在彩棚內,再送至禮部供奉。同時,大興、宛平二縣縣令於午門外正中設案,恭奉春山寶座及芒神土牛。

立春當天,按照負責觀測天象的欽天監擇定的時辰,各官俱穿朝服,生員著頂帶公服,在欽天監選派的八名天文生的指引下,由順天府選出的漢生員七十五人將春山寶座及芒神土牛從東長安門、天安門、端門各中門入抬至午門前。順天府府尹、府丞等官員手拿紅本,與禮部堂官聚齊在午門外。進春之時,各生員在禮部官員導引下,由午門中門進入。進入午門後,進春的隊伍成三路,分別恭進帝、後及太后的春座。同時,將上年舊歲所恭進春座,用車送出宮外。

在這之後,順天府府尹會率領僚屬,手執彩仗立於土牛旁,擊鼓,環擊土牛三次,以示勸耕之意。

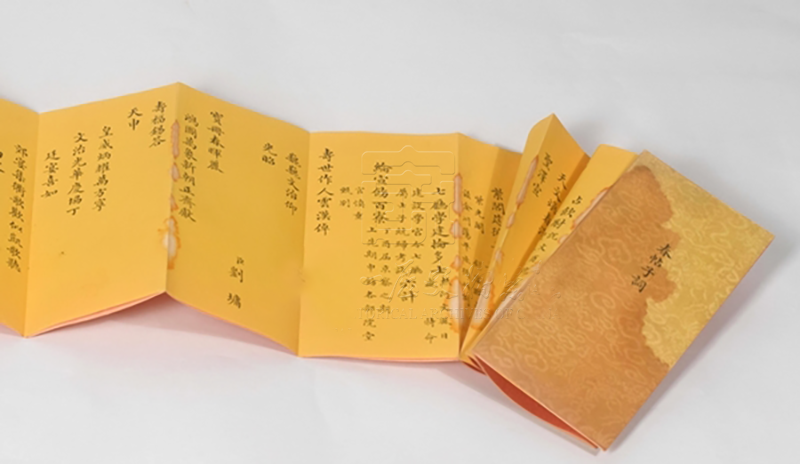

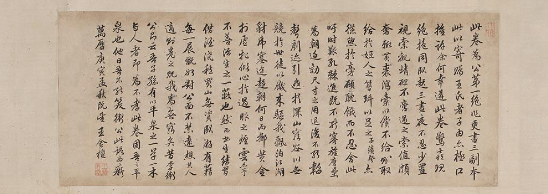

迎春:撰寫春帖賀新歲

春帖子是立春之日,宮中詞臣向皇上恭進的詩作,或書寫為小軸,或為屏幅。詩詞多為絕句,文字工麗,內容大都是歌功頌德、勸誡規諫之意。清宮定制,凡是在年內立春者,春帖子則在立春前二十日恭進。若是在新的一年立春,則須在二十日以後進交。所進的春帖子詞,最初並無確切規定,乾隆二十五年(1760年)以後,確定為五言絕句二首、七言絕句一首。嘉慶年間規定,每年如舊式作三首絕句。

立春之日,在內廷侍值諸臣如軍機大臣、南書房翰林等按要求作完詩作,將姓名書於詩下,一般軍機大臣共進一折,南書房翰林共進一折,同至懋勤殿,置於案上,行叩頭禮,再由翰林交懋勤殿的首領太監進呈皇帝。經皇帝禦覽的春帖子,懸掛於養心殿東暖閣的隨安室。同時,將上一年的春帖子換下,收貯於懋勤殿保存。按規制,皇帝在這時要向諸位翰林等官員頒賜御筆所寫的“福字箋”墨寶,以及筆墨、箋紙等物,一般為各賜筆二十枝、朱二十錠、五色絹箋二十張、朱紅描金方絹箋五張,以賀新歲。

春帖子不僅是朝中諸臣恭進,皇帝有時也會親書絕句。乾隆帝就十分熱衷於親書春帖子,並將禦制春帖子發給大臣恭和。他自己也曾經說過“歲歲隨安室,親揮帖子更。仍居養心殿,依例順輿情”。

清宮的進春儀式,貫穿於整個清王朝,即使皇帝不在京城或是戰亂年代亦未間斷。如鹹豐十年(1860年),鹹豐帝巡幸木蘭,春山寶座仍然依旨從乾清門恭進,其春圖隨內閣木箱送至皇帝的行宮,由行在內閣代遞。庚子之變,八國聯軍佔據北京,慈禧、光緒帝避亂西安,而留京辦事大臣順天府尹陳夔龍、兵部尚書兼管順天府兼尹事務徐會灃、署順天府府丞陳璧等,在立春之日仍然循例進春。不僅在宮內,清代的各省、府、州、縣,也會在立春之時舉行相應的迎春禮,成為各地勸導農耕的重要舉措。

來源:中國第一歷史檔案館

您當前的位置 :

您當前的位置 :