本網綜合盧 溪報導

番薯,別名甘薯、紅薯、地瓜、山芋、紅苕、白薯等,其地下部分的塊根可供食用,是一種高產、適應性強的糧食作物,已在全世界廣泛栽培。番薯在中國大多數地區都有種植,被製作成多種形式的食物供人食用,如紅薯幹、紅薯粉絲、紅薯餅、紅薯酒、紅薯泥、紅薯澱粉等。

傳入 :從美洲到中國

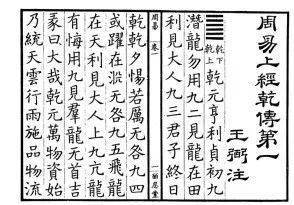

徐光啟像

“民以食為天”,番薯對於中國人的餐桌來說非常重要,但它卻是舶來品,在中國的栽培歷史僅有短短 400 餘年。從其名字也可以看出: “番”是指外國或外族,番薯即來自外國的薯。與之命名相類似的還有番木瓜、番石榴、洋蔥、胡蘿蔔等作物。番薯原產於美洲,後由西 班牙殖民者攜帶至呂宋(今菲律賓)栽種。在明代,番薯的種植從呂宋傳入福建沿海。據《金薯傳習錄》援引《採錄閩侯合志》記載 :“按 番薯種出海外呂宋。明萬歷年間閩人陳振龍貿易其地,得藤苗及栽種 之法入中國。”

番薯傳入的過程並不是一帆風順的,當時菲律賓的西班牙殖民當局禁止薯種外流,陳振龍巧妙地將番薯藤條編入麻繩(一說編入籮筐),瞞天過海地避開了檢查,才將番薯種帶回福建。當時恰逢福建 大旱,五穀歉收。陳振龍之子陳經綸上書福建巡撫金學曾,言廣種番薯可救荒,得到了金學曾的大力推廣,因此福建人又將番薯稱為金薯。福清縣建有“先薯祠”(現已無存)和“先薯亭”(重建於 1957 年),以此紀念番薯傳入中國之事。

而學者研究認為,除了上述路線外,還可能存在兩條番薯引進中國的管道:一為葡萄牙人將番薯從美洲引入緬甸,再由緬甸傳入雲南; 一為葡萄牙人傳至越南,再由東莞人陳益或吳川人林懷蘭傳入廣東。三條路線互不關聯,先後傳入。

推廣 :從沿海到內陸

番薯傳入中國後,很快就體現出了產量高、適應力強的優點,但其推廣到全國各地卻是一個漫長的過程。1607 至 1610 年間,徐光啟將番薯引種到其家鄉(今上海一帶),後又引種到天津。到了清代,番薯傳播範圍擴大,因其對土壤、肥料、雨水要求不高得以廣泛種植,充作糧食大量生產。康熙初年,陳振龍五世孫陳川桂將番薯推廣到浙江。

番薯推廣到全國大部分地區,尤其是推廣到北方地區,則是清乾隆年間清廷推廣的結果。這種推廣既有在一地範圍內的,如山東按察使陸耀寫《甘薯錄》刊發各府縣,也有來自最高權力者的意志。

據中國第一歷史檔案館所藏軍機處上諭檔記載,乾隆五十年(1785 年),乾隆帝因“番薯既可充食,兼能耐旱……使民間共知其利, 廣為栽種,接濟民食,亦屬備荒之一法”,要求在直隸、河南兩地推廣番薯種植。並傳諭閩浙總督富勒渾“將番薯藤種多行採取,並開明如何栽種澆灌之法,一併由驛迅速寄交(河南巡撫)畢沅”。

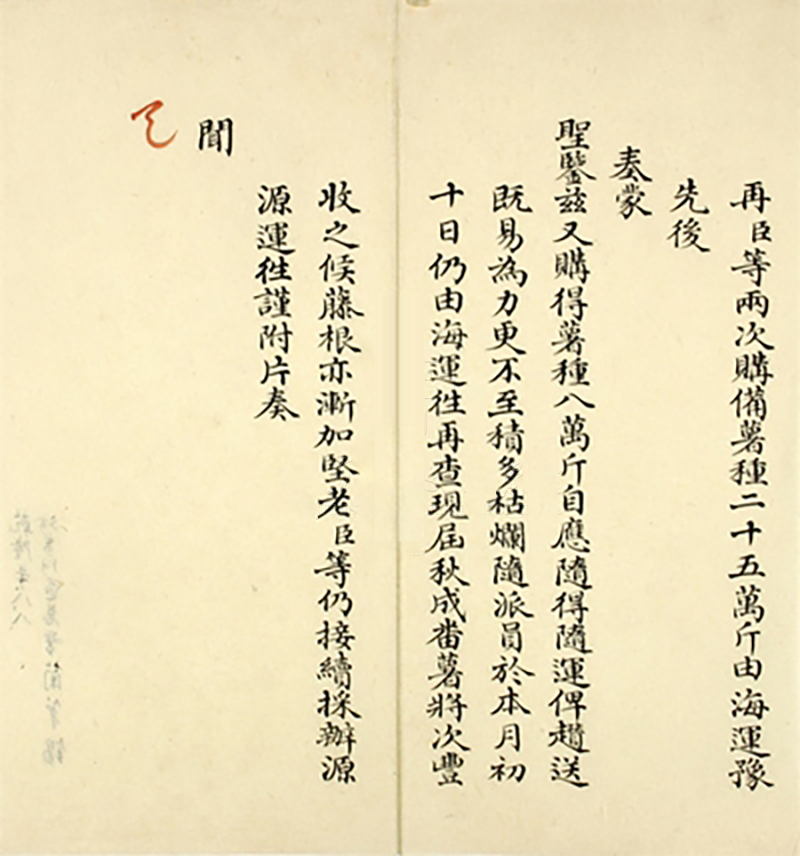

乾隆帝下令將番薯從福建引入河南後,閩豫兩省的行政官員迅速行動。東河總督蘭第錫奏報三次採購運送薯種共計 33 萬斤入豫 ;閩浙總督富勒渾則兩次運送了 20 擔又 15 萬斛的薯種到河南。除了薯種之外,福建方面還提供了技術和人才方面的支援。

福建向河南官員推廣種植番薯的技術 :“(番薯)藤種應於立冬前後收取,插入土內,露出藤尾 ;次年二月取出培養枝葉,俟長有三五尺時,逐枝剪斷 ;於四月間分種 ;中秋前後收穫,名為早薯。六七月插種者,系將新藤隨剪隨插,冬至前後收穫,名為晚薯。新藤在本地剪下,隔二三日插種尚可,如遠隔多日,即難生髮。若要耐久,必須將小薯子連藤挖起,用沙土培護,隨時澆灌,方可經久。”

陳振龍六世孫陳世元,當時已年屆 80,仍自願帶著兒子和老農18 人一起從福建到了河南,在當地推廣番薯種植經驗。陳世元作為陳振龍的後人,一生致力於番薯的推廣,著有《金薯傳習錄》,他連同幾個兒子一起,將番薯種植推廣到山東膠州、河南朱仙鎮、北京通州等地。

東河總督蘭第錫為購備薯種至豫事奏摺

貢獻 :從糊口到濟世

明清兩代番薯種植的推廣,不僅豐富了人們的食譜,也對當時的歷史進程產生了巨大影響。番薯不僅高產,而且可以在不適宜種植傳統糧食的山地等土地上栽培,為供養更多的人口提供了可能。乾隆朝以前,漳州人“多種以救饑”。嘉慶時期,泉州、漳州的貧民,全靠食番薯維持生命,終年見不到一點大米。澎湖人主要種植番薯,將其切成瓜片、曬乾保存,以備明年食用。北京人吃番薯最初採用煮熟的辦法,因味道甘美,成為各個階層都喜歡吃的食物。正如乾隆時富察敦崇所言,番薯“尤足濟世,可方為樸實有用之材”。

由於糧食產量的限制,中國歷史上各時期的人口規模很難突破6000 萬大關。有學者認為明末實際人口已達 1 個億,而到了道光年間,人口總數已經突破 4 億大關。人口的增長,在人均耕地面積縮減和農業技術沒有大的革新的背景下,種植和推廣番薯等高產作物對社會發展和百姓生計起到了積極的作用。

您當前的位置 :

您當前的位置 :