1納米相當於一根頭髮絲直徑的五萬分之一,1埃米則是將這五萬分之一的頭髮絲再細分成十份。目前基於Intel 18A(18埃米,即1.8納米)制程工藝的英特爾AI PC平臺(客戶端系統級晶片,代號為Panther Lake)已在晶圓廠投入量產,小小一片PC晶片上已集成上百億個電晶體。

11月19日,英特爾副總裁兼中國區軟體工程和客戶端產品事業部總經理高嵩在英特爾技術創新與產業生態大會上表示,Intel 18A制程將成為英特爾未來三代PC和數據中心產品基石。英特爾工程師正在研發Intel 14A等更先進的制程技術,PC產業的埃米時代已經到來。

AI帶來的邊緣計算日益增長

人工智慧正以前所未有的速度演進,開源與閉源模型之間的能力差距正在迅速收窄。高嵩表示,在這場技術浪潮中,中國的開放權重模型在數量和品質上都取得了令人矚目的成就,優秀模型層出不窮,中國模型實現了從奮力追趕到屹立潮頭的飛躍,在全球技術生態中確立了不可忽視的引領地位。AI模型生態的創新和模型能力的增長,為端側AI開啟廣闊空間,新範式已經到來。

“事實上,人們第一次真正體驗到人工智慧帶來的商業影響,往往是在邊緣計算領域。”高嵩表示,從AI PC到手機、網頁流覽器,再到日益增長的邊緣領域,AI帶來的機遇無處不在。生成式AI在邊緣大規模部署,工業場景中的振動、溫度、濕度、壓力、文字、語音、視頻等豐富的多模態數據亟待處理,AI與控制高度融合,行業智能體助手湧現。

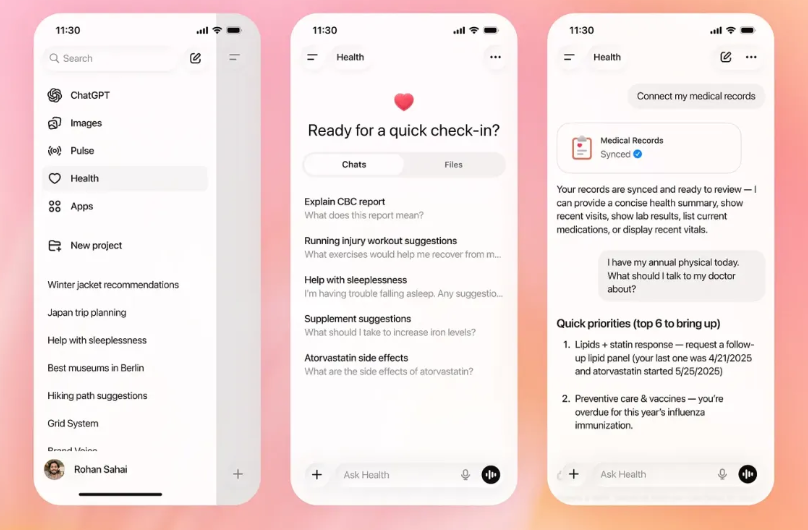

AI PC概念提出至今不到兩年,AI PC的發展正從過去在傳統應用中加載AI插件實現能力升級的“AI增強型PC”向“AI原生PC”演進。高嵩將AI PC的綜合能力歸結為感知、認知、執行、記憶與學習五大核心要素,這五大能力的協同進化,將帶來智能體應用新時代。

高嵩認為,未來“AI原生PC”的軟體、硬體與應用都將深度融合AI演算法與數據,讓智能變得隨心所用。這一轉變的核心是讓PC從冰冷的工具進化為擁有多模態感知能力的夥伴。未來的交互將不再局限於鍵盤、滑鼠,而是基於語言、螢幕與攝像頭的自然互動,具備更深度的感知和理解能力。

今年底將累計出貨約1億臺AI PC

今年進博會期間,英特爾副總裁薩拉·坎普表示,數位化浪潮從未停歇,從最初的辦公自動化到互聯網普及,再到移動互聯與雲計算,電腦不僅是生產力工具,更是連接世界、創造價值的窗口。英特爾預計到今年底將累計出貨約1億臺AI PC。

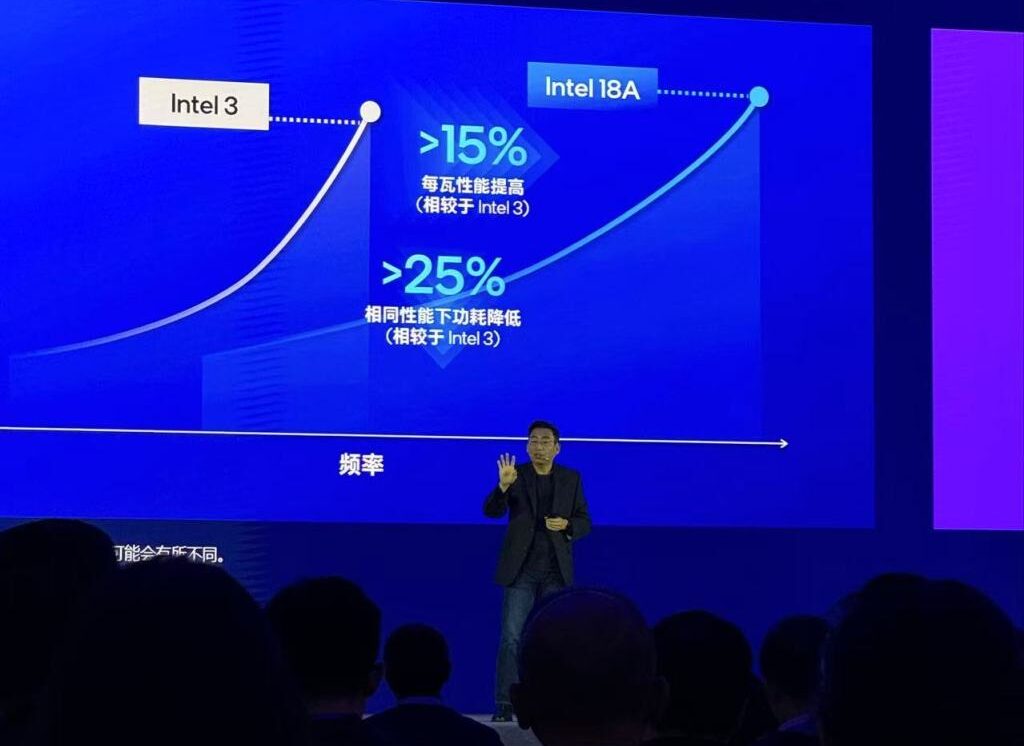

10月份,英特爾發佈代號為Panther Lake的下一代AI PC平臺,該平臺是首款基於Intel 18A制程工藝的客戶端SoC(系統級晶片),在相同功耗下多核性能提升50%,圖形性能比上一代提升50%以上,整體AI算力達180 TOPS,已在英特爾晶圓廠投入量產。採用的Intel 18A制程工藝實現相同功耗下性能提升超過15%,相同性能下功耗降低25%以上,電晶體密度提升30%,在更小面積上集成更多晶體管。

埃米時代的兩大核心技術是RibbonFET全環繞柵極電晶體技術和PowerVia背面供電技術。半導體器件的功能通過電晶體的開關控制來實現,電晶體越小,電流控制就越困難。面對微觀世界的挑戰,RibbonFET技術將電晶體中的電流通道製成納米級的“薄片”,然後用“柵極”從四面包裹。通過給柵極施加電壓來控制電流開關,開關越快,電晶體工作得就越快。高嵩表示,這就像從單方向按壓水管變為用手全方位握住水管來控制水流,半導體電晶體開關控制變得更高效快捷,同時減少漏電。

在千百萬倍放大的顯微鏡下,晶片內部就像一塊“千層餅”。電晶體層之上還有很多電路層, 包括供電電路和信號電路。隨著電晶體密度提高,晶片內部的電路層越來越擁擠,為佈線和供電帶來挑戰。PowerVia背面供電技術將供電電路搬到電晶體層的背面,專門負責供電,而正面只部署信號電路。高嵩表示,這既精簡了電路設計與實現,減少了對信號的干擾,提供了更大佈線空間,又降低電壓損耗,提高整體性能。

來源:中國澎湃新聞

您當前的位置 :

您當前的位置 :