-

- 通過持續採集腦電、解碼意圖並驅動肢體(或提供視覺回饋),建立起一個全新的人工神經回饋閉環。這個閉環不斷刺激大腦皮層,可能啟動了休眠的神經元,或促進了神經環路的重塑,也就是“神經可塑性”。

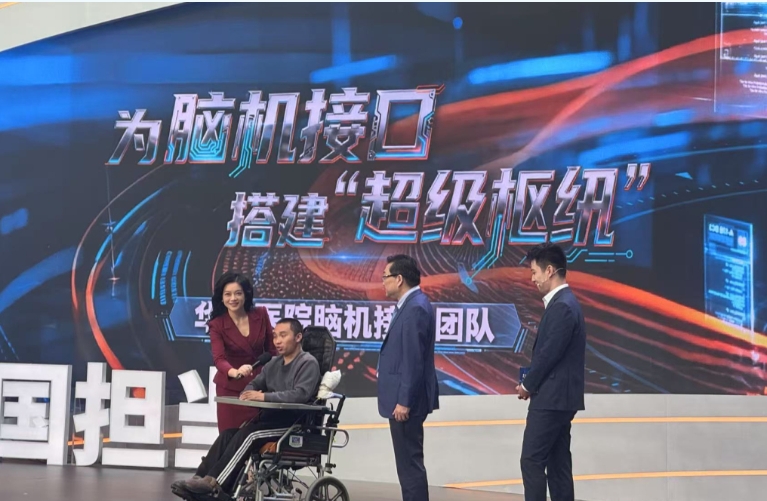

在11月11日於上海交通大學李政道研究所舉辦的“為國擔當勇為尖兵”先進事蹟報告會科技專場上,一位名叫小董的高位截癱患者來到現場。自從去年11月在華山醫院接受腦機介面植入手術後,這個曾經連動一下手指都無法做到的年輕人,如今不僅能寫字,還能自己拿起水杯喝水、舉起啞鈴鍛煉,甚至可以騎著電動車出門。

記者注意到,報告會結束後,小董坐在輪椅上,自如地用手指劃著手機。

腦機介面通過讀取腦電信號,幫助使用者控制外部設備。小董的很多動作已經不需要在腦機介面開機、機械手套等設備的輔助下就能實現,是因為在使用這些設備進行康復訓練時,身體正在發現新的神經通路。這也是腦機介面技術正在加速落地的應用方向。

從“廢人”到“意念控物”

“當時下了大雨,為了趕時間冒著雨騎車,然後遭遇車禍……再醒來,雖然說還活著,但是已經是廢人一個。”在報告會播放的視頻中,小董回憶起那場改變他人生的車禍。正值身強力壯、拼搏奮鬥的年紀,一場意外讓他瞬間失去了活動能力。

絕望之際,一則關於中國首例腦機介面臨床試驗的新聞給了他和家人新的希望。“就是抱著試試的態度投了簡歷,還被選上了。當時很開心。”小董說。

復旦大學附屬華山醫院神經外科腦機介面團隊的吳澤翰醫生解釋了這項技術的原理:“我們的大腦約有860億個神經元,所有活動本質上都是電活動。腦機介面就是我們植入電極去採集大腦的電信號,再通過電腦的編解碼,轉化成可以理解的指令,從而去控制外部設備。”

對於小董而言,手術團隊在他因車禍而中斷的神經通路上,“搭起了一座全新的橋”。通過植入的電極,電腦能夠“聽懂”小董大腦發出的運動意圖,並將其轉化為指令。

術後的康復速度超出了所有人的預料。“做完手術之後,腦機介面開始訓練的第九天,我右手可以微微地能把圓球舉起來,”小董在現場分享時難掩興奮,“又經過幾天的訓練,就可以左手拿起杯子喝水,右手也可以拿起這個杯子喝水。心裏面真的很震撼!”

如今,經過持續的康復訓練,小董已經可以完成騎電動車、寫字等更為精細的動作。他激動地表示:“相信中國科學,改變生活!”

神經康復的“催化劑”

“說句實話,我也感到不可思議。”復旦大學附屬華山醫院院長毛穎在報告會上坦言。他指出了一個比“意念控制”更令人振奮的現象:“我們看到小董在不斷地康復,而且這一次他來的時候,他的手在自己慢慢地恢復。”

這揭示了腦機介面在神經康復領域的更深層意義。它不僅僅是一個外部“遙控器”,更可能成為促進神經功能自身修復的“催化劑”。吳澤翰醫生將其比喻為“磨合腦和機”的過程:通過持續採集腦電、解碼意圖並驅動肢體(或提供視覺回饋),建立起一個全新的人工神經回饋閉環。這個閉環不斷刺激大腦皮層,可能啟動了休眠的神經元,或促進了神經環路的重塑,也就是“神經可塑性”。

這或許可以解釋為什麼小董不僅能通過腦機介面控制外部設備,其自身的肢體功能也得到了肉眼可見的恢復。這為中國數千萬因中風、車禍等導致神經功能障礙的患者帶來了全新的康復希望。

上海模式:打造腦機介面的樞紐

小董的康復背後是華山醫院神經外科70多年的深厚積澱以及上海市在腦機介面領域的佈局。

“我們恰好在中心,可以去扮演一個‘超級樞紐’的角色,將患者、科研、產業連接起來。”吳澤翰醫生介紹,華山醫院不僅自主研發了將開顱後定位時間從幾小時壓縮到三分鐘的導航系統,還牽頭成立數據聯盟,並扮演“質檢員”角色,為不同成熟度腦機介面的產品創立階梯式的驗證路徑。

不久前,上海啟動建設腦機介面未來產業集聚區,華山醫院也正式發起腦機介面臨床試驗轉化創新聯合體,首批有20多家成員單位加盟。這些舉措將創新的第一梯隊聚集在成果轉化的“最後一公里”,形成了獨特的“上海模式”。

對於腦機介面的未來,毛穎院長描繪了更廣闊的藍圖,他將運動功能的恢復比作“第一份小菜”。而未來的“大菜”包括:讓失語的病人說出想說的話,讓盲人通過腦機“看見”世界,甚至探索如何喚醒“植物人”的意識。

“我相信這個未來能實現,雖然目前還挺遙遠的。”毛穎院長說。但對於小董和無數像他一樣的患者而言,曾經遙遠的未來,已經照進現實。

來源:中國澎湃新聞

您當前的位置 :

您當前的位置 :