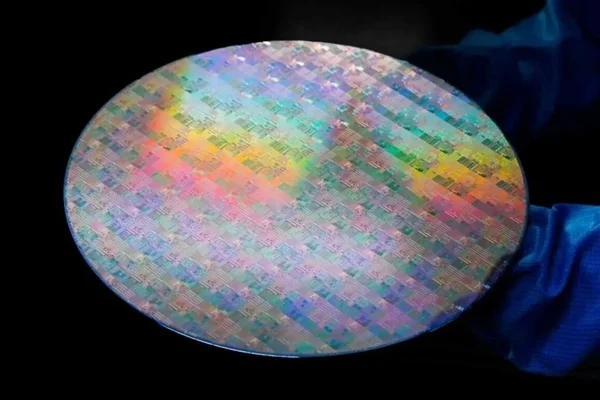

11 月 11 日消息,據《工商時報》今天報導,摩根大通最新報告指出,臺積電 N3(3nm 工藝)產能將在 2026 年前達到極限,即使通過改造老產線、跨廠協作提高產能仍會出現明顯缺口。

報告指出,儘管英偉達要求臺積電將 3nm 產能提升至每月 16 萬片,但臺積電到 2026 年底的實際產能只能達到 14-13.5 萬片,供應缺口將持續兩年以上,同時 AI 晶片的爆炸性需求正拉高臺積電的產能利用率和議價能力,預計 2026 年上半年毛利率將升至 60% 區間。

值得注意的是,英偉達、蘋果、高通、聯發科、亞馬遜和 Meta 等大客戶都已經提前鎖定 3nm 產能,其中英偉達 Rubin、博通 TPU v7、蘋果 C2 基帶、聯發科 / 高通旗艦手機晶片等產品都將全面使用 3nm 制程,由於上述客戶已將產能預訂一空,摩根大通認為加密幣“礦機”等次要需求在 2026 年幾乎無法被滿足。

在這種壓力下,臺積電選擇將現有產線進行靈活調整而非新建 3nm 晶圓廠,其中位於臺南市的晶圓第 18 廠將轉換部分 4nm 產線,每月可新增約 2.5 萬片 3nm 產能;至於新建的高雄市晶圓第 22 廠與新竹市晶圓第 20 廠,則會給更先進的 N2、A16 制程節點預留空間。

臺積電還將嘗試“跨廠協作”模式,在臺南科學園區的晶圓第 14 廠利用閒置的 N6/N7 產線處理 N3 工藝後道工序(注:BEOL),預計在 2026 年下半年可額外增加 5000 片-1 萬片月產能。

至於美國亞利桑那州的 Fab 21 工廠則預計在 2026 年第二季進場,但最快要到 2027 年初才能達到 1 萬片的月產能,短期內無法緩解公司壓力。

此外,臺積電目前正在將產能稀缺性轉化為獲利優勢,摩根大通根據供應鏈調查發現,部分客戶為確保如期交貨,開了高出一般訂單 50%-100% 的加急單,雖然這種訂單只占總產能的 10%,但對整體盈利貢獻顯著。

來源:中國IT之家

您當前的位置 :

您當前的位置 :