在攻克抑鬱症的道路上,北京腦科學與類腦研究所所長羅敏敏團隊取得重大突破,鎖定了信號通路“總開關”——腺苷。該研究在國際上首次確認,腺苷信號通路是驅動當前兩種常見抑鬱症療法快速起效的關鍵。基於該原理,研究團隊正在開發更安全、高效的抑鬱症非藥物療法和全新小分子藥物,將快速抗抑鬱療法從“經驗性使用”推向機制明確的精准醫學時代。11月6日,相關成果在《自然》雜誌發表。

抑鬱症是全球主要精神疾病之一,其中約三分之一的難治性抑鬱症患者對傳統藥物反應不佳。當前,這類患者主要接受氯胺酮或電休克治療,雖然數小時內即可產生明顯療效,但會伴隨難以規避的副作用。學界對療法原理的研究,長期聚焦氯胺酮的一個熱門靶點,但一直未能取得原理性突破。

早在十多年前,羅敏敏就和團隊探討過一個線索:氯胺酮會引起外周迴圈的抗炎作用,其中就有腺苷參與,那腺苷是否也會在腦部產生類似作用,實現對抑鬱症的治療?然而,腺苷代謝速度很快,受限於檢測手段,科研團隊無法快速取樣並檢測到小鼠大腦中的腺苷含量。直到北京大學教授李毓龍團隊成功開發聚焦腺苷的基因編碼螢光探針,腦內的腺苷變化過程終於被清晰“看見”。

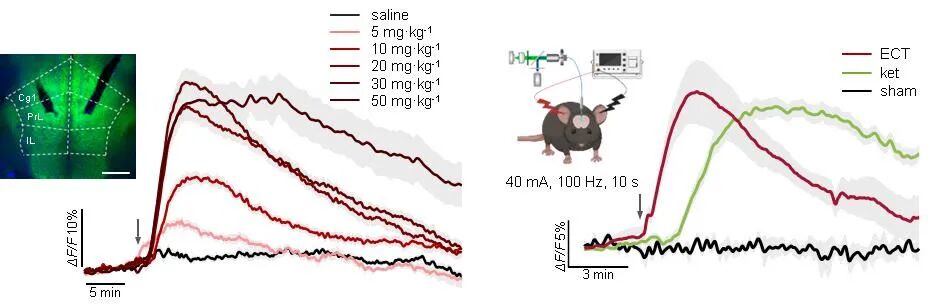

2019年5月20日——北京腦所博士後樂晨雨清楚地記得這一天,他為完成腺苷探針表達的實驗小鼠注射了氯胺酮,不到1分鐘,螢幕上代表腺苷信號的曲線就劇烈上升。“反復實驗都確認了這個結果,並且也得到了實驗室其他成員的驗證,這給了我們很大的信心!”時至今日,這個畫面依然令他激動。隨後對小鼠進行的電休克治療,同樣出現了強烈的腺苷信號表達。兩種看似迥異的抑鬱症療法,竟受同一種“開關”控制。

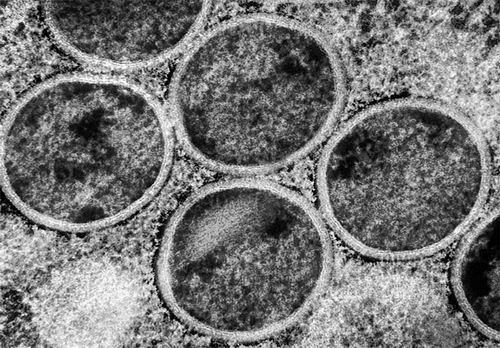

氯胺酮和電休克療法誘導內側前額葉皮層腺苷激增(研究團隊供圖)

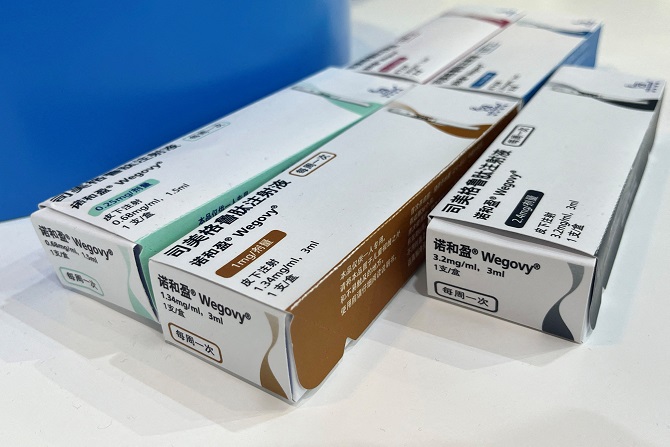

羅敏敏團隊依據這一原理,找到了可以安全、可控誘發大腦內腺苷釋放的抑鬱症新療法——間歇性低氧干預方案,並自主開發了用於抑鬱症人體治療的相關設備。目前,團隊已就該療法與北京安定醫院合作開展臨床試驗,預計2026年將產出階段性成果,後續還將推進多中心合作。

這些成果背後,有本市豐富的醫療和人才資源作為支撐。“依託北京市的‘醫師科學家’專案,先後有7位臨床醫生來到我們實驗室開展科研,為基礎研究帶來臨床經驗和新思路。”樂晨雨對此深有體會,只有深刻瞭解臨床治療需求和痛點,才能更好地開展針對性研究,也更有利於成果轉化。

與此同時,全新的小分子抑鬱症治療藥物研發也在路上,圍繞氯胺酮類似物,團隊已設計出30餘種候選分子。“它們之中,已經出現了在動物實驗上對抑鬱症療效更強、副作用更低的候選分子。我們還會繼續基於腺苷篩選系統,尋找更多潛在藥物。”樂晨雨充滿期待。

來源:中國科學報

您當前的位置 :

您當前的位置 :