據科技日報報導,近日,北京大學化學與分子工程學院彭海琳教授團隊及合作者通過冷凍電子斷層掃描技術,首次在原位狀態下解析了光刻膠分子在液相環境中的微觀三維結構、介面分佈與纏結行為,指導開發出可顯著減少光刻缺陷的產業化方案。相關論文近日刊發於《自然·通訊》。

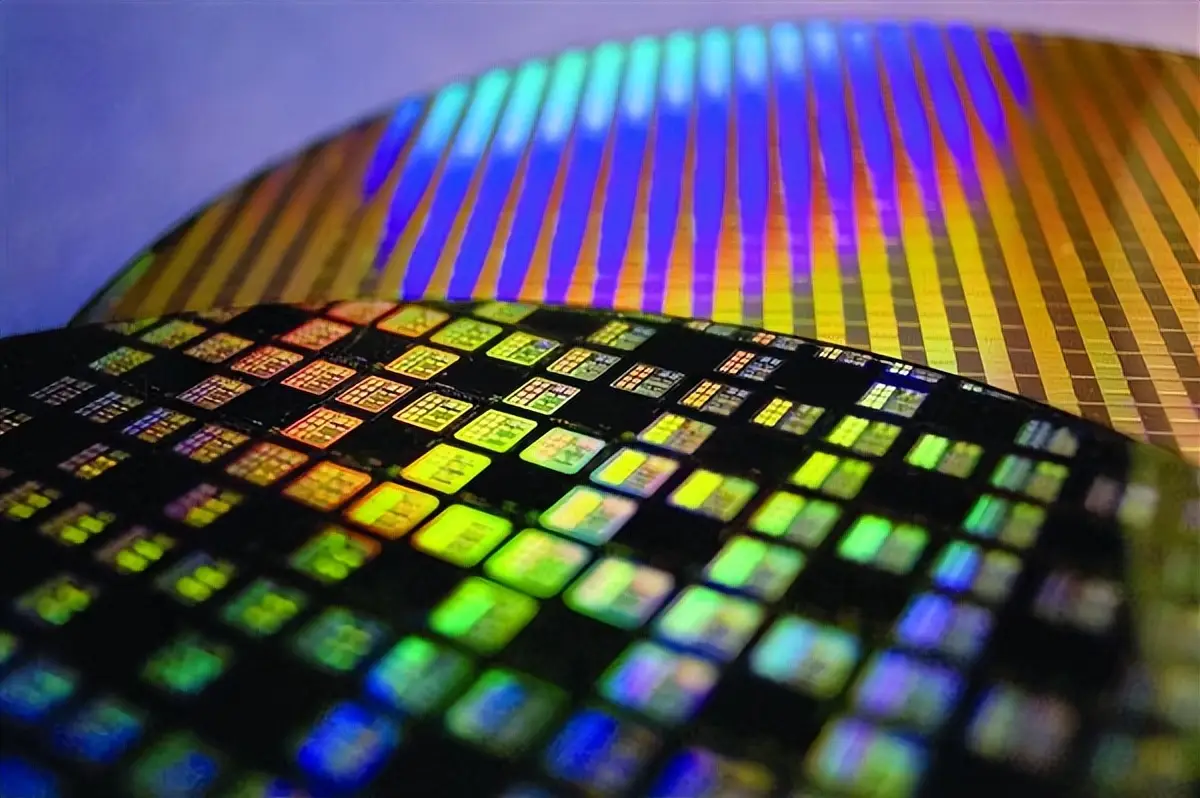

光刻技術是推動積體電路晶片制程工藝持續微縮的核心驅動力之一。

簡單來說,光刻膠是晶片製造中刻畫電路的顏料,核心作用是將設計好的電路圖案精確轉移到矽片上。通過顯影液溶解其曝光區域,完成從掩模版到矽片的圖案複刻,這是光刻工藝的基礎環節。

“顯影”是光刻的核心步驟之一,通過顯影液溶解光刻膠的曝光區域,將電路圖案精確轉移到矽片上。

光刻膠在顯影液中的運動,直接決定電路畫得准不准、好不好,進而影響晶片良率。光刻膠性能直接影響光刻機效能的發揮,只有二者適配才能實現先進制程突破。

長期以來,光刻膠在顯影液中的微觀行為是“黑匣子”,工業界的工藝優化只能靠反復試錯,這成為制約7納米及以下先進制程良率提升的關鍵瓶頸之一。

為破解難題,研究團隊首次將冷凍電子斷層掃描技術引入半導體領域。研究人員最終合成出一張解析度優於5納米的微觀三維“全景照片”,一舉克服了傳統技術無法原位、三維、高解析度觀測的三大痛點。

彭海琳表示,冷凍電子斷層掃描技術為在原子/分子尺度上解析各類液相介面反應提供了強大工具。深入掌握液體中聚合物的結構與微觀行為,可推動先進制程中光刻、蝕刻和濕法清洗等關鍵工藝的缺陷控制與良率提升。

延伸閱讀:

一般來說,晶片製造可以劃分為5個核心步驟:

1、晶圓製備,也就是造 “地基”

先把純度 99.9999% 的矽料,做成圓柱形的單晶矽棒,再切成晶圓,這就是晶片的 “地基”,所有電路都要刻在這上面。

2、晶圓氧化,刷防護層

在晶圓表面烤一層 二氧化矽膜,像給地基刷防水漆,防止後續步驟損傷矽片本身。

3、畫電路圖, 也就是光刻(此時光刻膠將發揮作用)

這是最關鍵的一步,相當於給 “地基” 畫電路藍圖,分3小步:

塗膠:把光刻膠均勻塗在氧化層上;

曝光:用光刻機照晶圓,光線透過設計好的掩模版,只讓光刻膠的特定區域感光變脆。

顯影:用顯影液洗掉變脆的光刻膠,剩下的光刻膠就像 “鏤空的電路範本”,精准蓋在晶圓上。

4、刻電路, 蝕刻

用化學、物理方法雕刻晶圓:沒被光刻膠蓋住的氧化層會被刻掉,被光刻膠蓋住的區域保留,相當於光刻膠當保護罩,只讓該刻的地方刻出電路凹槽。

5、後續加工、封裝

往刻出的凹槽裏加 “雜質”(形成電晶體)、鋪金屬層,最後把晶圓切成一個個小晶片,然後封裝,變成能用的晶片。

來源:中國快科技

您當前的位置 :

您當前的位置 :