歷史上,英國與荷蘭之間發生三次著名英荷戰爭,三次英荷戰爭為英國帶來了一次海上的“軍事革命”,以及英國作為海權帝國的崛起與荷蘭帝國的衰落。事實上,美國著名軍事史學家和海軍將領馬漢的戰爭藝術分析正是從英荷戰爭入手的。

1652年,第一次英荷戰爭(1652-1654)爆發。雖然戰爭一開始只是一場英國針對荷蘭發起,但是卻也包含了英國的長遠戰略圖謀並且是以英國的海軍實力為其背書的。戰爭的導火索是英國國會頒佈的一項損人利己的貿易保護主義“法律”——《航海條例》。該條例規定,今後所有通過英吉利海峽進入英國的貨物必須只能是由英國的船隻運抵英國港口——肥水不流外人田。儘管這一條例的藉口是恢復英國內戰之後蕭條的經濟,隱藏在其背後的無疑是一個長遠的、從打擊荷蘭經濟著手的國家發展戰略計畫——這個計畫的核心是取代荷蘭成為全球貿易的主導者。

從新制度經濟學理論的角度,當時的荷蘭共和國無論在政治制度上還是在經濟制度上都是資本主義世界最先進的。它的共和民主體制與自由主義經濟是新制度經濟學家們公認的人類國家組織楷模。可是正是對於這樣一個新興資本主義市場經濟國家,富有大憲章傳統並剛剛結束一場把國王送上斷頭臺的內戰的英國,卻必欲對其置之死地而後快,決定對荷蘭共和國進行摧毀性經濟打擊和軍事打擊。

開戰前,為了在國內營造向荷蘭這個昔日的新教同盟國和患難兄弟開戰的氣氛,英國的新興資本利益集團開始遊說英國議會,他們以莫須有的“普世價值觀不同”這個罪名,指責荷蘭人“只受金錢驅使,過於物質,而且缺乏宗教信仰。”歷史學家弗蘭科潘指出:這種指責背後展現了英國人的野心:正如一個世紀前他們為了製造輿論對西班牙開戰而開始對西班牙人的評價越來越惡毒一樣,如今對荷蘭人的批判也是如此。

在即將到來的戰爭之前,英國將軍喬治·蒙克就如何在對新教盟友荷蘭開戰問題上尋找藉口時說道:“這個或那個原因有什麼關係?我們所需要的是比現在的荷蘭擁有更多的貿易。” 英國人不宣而戰,挑起了一場荷蘭舉國上下都還沒有充分準備好的戰爭。

戰爭始於英國人對荷蘭商船的襲擊,後來擴大到了龐大的海軍艦隊行動。儘管英國人贏得了大多數海戰並摧毀或俘獲了許多荷蘭商船,但他們未能贏得戰爭。荷蘭共和國的財政狀況比英格蘭聯邦更好,這使荷蘭不僅能夠完成裝備海軍艦隊的工作,並以比英國更快的速度彌補戰爭損失。但是,與當年的古希臘和義大利城邦共和國一樣,荷蘭的政治制度建構使得共和國政府無法將海軍經費集中管理,因為五個海軍大臣和三個維持海軍財政的省份都保持相當大的獨立性。不過荷蘭使用較小的軍艦和私人武裝商船也俘獲了眾多的英國商船,使得英國方面同樣損失慘重。

第一次英荷戰爭

海戰持續了兩年,嚴重阻礙了兩國的運輸和長途貿易。兩年後,由於沒有絕對的勝利者,而且兩國都精疲力竭,於是英國護國公克倫威爾在1653年11月提議停戰,表示願意簽訂和平協議,鼓吹兩個新教徒國家應該成為盟友,而非勢不兩立的敵人,但前提是荷蘭強大的奧蘭治家族必須被排除在荷蘭共和國最高領導核心之外。這一干涉荷蘭內政的霸道要求沒有被滿足,因此沒有體現在停戰時簽訂的《威斯敏斯特和約》中。

原因是英國當時正在面臨一場與西班牙的戰爭,因此不希望看到荷蘭加入西班牙對英作戰。這場英-西戰爭(1654 – 1660)同樣是由海外商業競爭引發的,雙方以私掠海盜和國家海軍等各種方式攻擊對方的商業和殖民利益,根本不是由於宗教價值觀不同而引起的。英-西戰爭爆發的原因是英國想趁西班牙衰落期間搶佔西班牙在美洲的殖民地。1655年,一支英國兩栖探險隊入侵了加勒比海的西班牙領土。1657年,英國與法國結盟,將這場英-西戰爭與另外一場規模較大的法-西戰爭合併,一起打劫衰落中的西班牙帝國這只肥羊。克倫威爾於1658年去世,英國陷入政治動盪,最終導致查理家族重返英格蘭,查理一世的兒子查理二世於1660年上臺復辟了英國君主制,由此結束了這場英-西戰爭。但兩國之間未簽署任何條約,結果加勒比海地區的緊張局勢使兩國之間的衝突斷斷續續地進行了十多年,於1667年和1670年在馬德里簽署正式和平條約才真正結束。而法國和西班牙之間的法-西戰爭則以1659年10月28日簽署的《比利牛斯和約》告終。

但是英國議會多數人認為荷蘭才是英國的頭號競爭對手。他們意識到荷蘭在亞洲東印度群島利用葡萄牙的虛弱而取得的巨大成功,使得荷蘭控制了利潤豐厚的亞洲香料貿易;而且荷蘭造船業非常發達,造的船舶品質好、造價低,支持了荷蘭快速發展的海上貿易和遠洋海軍,使其貿易範圍從波羅的海一直延伸到遠東和美洲。

因此英-西戰爭結束不到5年,甚至在與西班牙簽訂正式和平條約之前,英國緩過氣來之後就再次以莫須有罪名向荷蘭宣戰,從而在這兩個新教國家之間爆發了第二次英荷戰爭(1665-1667)。

第二次英荷戰爭

像第一次英荷戰爭一樣,第二次英荷戰爭也是英國出於商業利益和長遠國家戰略考量而挑起的。儘管當時在位的查理二世並不特別想發動戰爭,但控制議會的資本集團非常激進,對荷蘭在非洲和美洲的殖民地虎視眈眈,試圖遏制荷蘭的增長勢頭並取代荷蘭在世界貿易中的統治地位,因而與第一次英荷戰爭一樣,對戰爭進行了有預謀的設計和宣傳。

查理二世

為了挑起第二次英荷戰爭,英國政客在民間製造輿論說在1623年的安博伊納大屠殺中,荷蘭特工非法折磨並處決了英國人。另外,英國人規定荷蘭船隻必須在英吉利海峽向所有英國船隻的國旗致敬。而反過來英國船隻則有意不向荷蘭船隻回禮致敬,以此激怒荷蘭人。儘管荷蘭政府為了息事寧人下令繼續首先向英國船隻致敬,但許多荷蘭指揮官卻無法承受這種侮辱。 為了有意使戰爭升級,英國也開始襲擊西非的荷蘭貿易堡壘,還武裝奪取了荷蘭在北美紐約地區的殖民地——新阿姆斯特丹。同時英國還鼓勵私掠海盜加入海軍艦艇攻擊荷蘭商船,將其俘虜並帶到英國港口。等到荷蘭英國宣戰時,大約已經有200艘荷蘭商船被扣押在了英國港口。作為對英國武力挑釁的回應,荷蘭派出一支艦隊重新奪回了非洲的貿易站,並佔領了那裏的大多數英國貿易站,然後越過大西洋,對北美的英國人進行了懲罰性遠征。

儘管戰爭初期有利於英國人,但查理二世面臨的巨大財政壓力以及一場鼠疫大流行和倫敦大火,嚴重削弱了英國的戰鬥力。最終英國被迫停戰,再一次與荷蘭簽署了和平條約。

而荷蘭也不願意繼續與英國惡鬥。第一次英荷戰爭結束後,當選荷蘭共和國首席執政官(Grant Pensionary)的約翰·德威特,接手全面掌控荷蘭的外交政策。德威特意識到,荷蘭永遠無法贏得與英國或法國這兩個龐然大物的戰爭,即使在與任何一方的軍事衝突中倖免於難,荷蘭也要付出巨大的代價。因此,德威特努力爭取一種中立性,使得荷蘭的全球商業利益在有足夠強大的陸地和海軍力量的保護下可以蓬勃發展,並有效防止這兩個大國中的任何一方成為荷蘭的敵人。但是,德威特不希望國內的投降派和對英軟弱的奧蘭治主義者(Orangists)在荷蘭篡權,因此不僅對英國的戰爭挑釁做出了有力回擊,而且在該為國家利益出手時也毫不猶豫。比如,雖然荷蘭在英-西戰爭中保持中立,但是在1655年卻單獨對瑞典這個北方大國採取了軍事行動,並在1658年再次與丹麥結盟對抗瑞典對丹麥的入侵,儘管英國當時是瑞典的盟友。德威特介入瑞典與丹麥之間衝突的目的,是想在波羅的海維持均衡、建立和平,以協助在那裏的荷蘭商業發展。出於類似的目的,他試圖結束與葡萄牙的長期衝突,並在荷蘭國內的部分抗議聲中同意急劇衰落中的葡萄牙保留了巴西殖民地。

第三次英荷戰爭

然而不久之後爆發了第三次英荷戰爭(1672-1674)。第三次英荷戰爭的爆發與法國的路易十四國王當年沒有能夠實現其征服荷蘭南部的西班牙荷蘭屬地這個長遠戰略目標有關。而第三次英荷戰爭就是法國這盤大棋的一部分——即法荷戰爭(1672-1678)的一部分。

英國的國內矛盾反過來為荷蘭提供了幫助。法國在西班牙荷蘭的擴張一方面威脅和犧牲了荷蘭的利益——因為通過西班牙實行亞洲轉口貿易對荷蘭有利,同時也損害了英國的貿易和國家安全。如果路易十四控制了作為歐洲金融和商業中心的荷蘭,那麼法國勢力的潛在增長將威脅到其他所有歐洲國家,尤其是英國。意識到這一點之後,英國國內的反戰情緒高漲。同時,荷蘭在陸地上的一系列軍事失敗也導致自身國內民心渙散。

對於荷蘭來說,沒有任何歐洲國家比法國更能夠對荷蘭造成亡國滅種的威脅,儘管發生過多次英荷戰爭。此外,西班牙尚未向法國宣戰,並且只有在荷蘭同英國達成和平協議以後才願意發動反法戰爭,否則西班牙擔心英國會襲擊西班牙在美國的殖民地。

第三次英荷戰爭是法國、英國、科隆和明斯特幾個國家之間對荷蘭設下的陰謀和圈套,這個圈套由路易十四設計主導。他們聯合攻打荷蘭這只出頭鳥,摧毀了作為全球主要海上武裝力量的荷蘭海軍。雖然荷蘭艦隊是當時世界上最強大的艦隊,但法國和英國的聯合艦隊很快把荷蘭人置於防禦境地,最終戰勝荷蘭。當然,這場戰爭雖然對荷蘭的軍事和經濟實力造成毀滅性打擊,但並沒有徹底終結荷蘭的命運。

結束第三次英荷戰爭的《威斯敏斯特和約》於2月17日在倫敦公開簽署。該條約規定,荷蘭的殖民地紐約(以前是新荷蘭)從此將是英國的財產,而荷蘭於1667年佔領的蘇里南仍將是其殖民地,從而確認了1667年第二次英荷戰爭結束時的現狀。荷蘭將支付兩百萬荷蘭盾的戰爭“賠償”給英國。

為了荷蘭的命運,荷蘭的威廉王子在這場戰爭之後運籌帷幄,於1688年利用英國國內高層政治矛盾,出動千艘戰艦大兵壓境,成功推翻英國的詹姆斯二世國王(查理二世的弟弟)並獲取英國王位,從此形成英-荷軍事與商業聯盟,共同對付路易十四治下的強大新興帝國——法國。這就是著名的英國“光榮革命”。

詹姆斯二世

緊接著光榮革命之後的是一場延續9年的大規模戰爭(即著名的“九年戰爭”)。這場歐洲歷史上比17世紀初的“三十年戰爭”還要接近於世界大戰的“九年戰爭”,看起來更像是奪取英國王位的荷蘭威廉三世代表荷蘭對法國的復仇之戰。英國歷史學家瓊斯(J.R. Jones)指出,“威廉三世被稱為整個9年戰爭期間英荷聯盟的最高指揮。他對歐洲事務的豐富知識和經驗使他成為聯盟在外交和軍事戰略中不可或缺的統帥,而且他作為英國國王也自然獲得了更多的類似皇帝的權力。威廉手下的英國政府機構(英國議會)在外交和軍事事務中扮演著次要的甚至不重要的角色,僅在海上戰爭方面具有發言權。英國議會和整個國家必須為戰爭提供資金、人員和船隻,而且威廉發現向議會解釋他的意圖是輕而易舉的事情……,但這並不意味著議會甚至部長們在起作用協助他制定政策和決策。”

這場經常被稱為大聯盟戰爭的“九年戰爭”(1688-1697)成為法國路易十四與歐洲大聯盟(奧地利、神聖羅馬帝國、荷蘭共和國、西班牙、英格蘭和薩沃伊)之間的戰爭。它在歐洲和周邊的海域以及愛爾蘭、北美和印度殖民地地區展開。它有時被認為是真正的第一次世界大戰或全球性戰爭。今天的美國學者常把它稱為“威廉三世的戰爭”。

這場戰爭勞民傷財但是沒有贏家。威廉三世希望獲得的結果是作為歐洲強國的法國承認他在英國王室的合法統治地位,即通過“英國光榮革命”這場政變上臺的新政權的合法性。這場戰爭之後緊接下來便是西班牙王位繼承權引發的戰爭。

神仙打仗,凡人遭殃。“歐洲九年戰爭結束後,印度的一些城鎮被從荷蘭人手中轉交給法國人;二十年後歐洲列強的一次更加激烈的交戰,使得加勒比海群島在英法之間易手;西班牙王位爭議塵埃落定後,英法兩國又互相交換了北美洲的殖民地。”

然而正是這樣連續不斷的戰爭,倒逼歐洲國家的制度建設和改革,戰爭越來越把勝出的歐洲國家打造成一個擁有科學決策指揮中心和卓越情報收集能力的現代化軍事強國與工業強國。這從19世紀下半葉依靠戰爭和軍國主義崛起和實現工業化與國家現代化的日本和德國的情況就看得出來。

尤其是一場在英國“光榮革命”將近100年之後爆發的第四次英荷戰爭(1780–1784),對荷蘭人來說更是災難性的,它暴露了荷蘭共和國日漸衰落的經濟基礎和由此導致的國內政治矛盾,因為荷蘭沒有掌握當時全球最前沿的紡織製造業和紡織技術,尤其是這個技術所必須依賴的全球紡織品市場與原材料市場,因此嚴重缺乏自我輸血的工業化能力和與英國產業競爭的能力。按照英國歷史學家埃裏克·霍布斯鮑姆的話說,荷蘭更加注重商業和金融,而英國更加注重製造業(哪怕當年不過是工廠手工業或者鄉鎮企業);在英國是“工業利益左右政府政策,這與另一個商業大國荷蘭情況不同,在荷蘭,商人利益至高無上。”

原來的三次英荷戰爭已經給荷蘭國力造成沉重打擊。外加產業政策失誤,荷蘭共和國於18世紀初就開始走下坡路。18世紀後期,荷蘭海軍不再是法國的競爭對手,更不是英國海軍的對手。十八世紀末,荷蘭的銀行掌握了世界上的大部分資本,比如政府資助的銀行擁有英國國債的40%。這種金融化的集中程度大大提高了荷蘭的工資成本和各種交易費用(主要是人工費用),迫使荷蘭製造業在英國製造業面前失去競爭能力,打擊和掏空了荷蘭的製造業,加劇了社會的不平等(失業工人的低收入和金融資本家的高收入),導致了底層人民和一些荷蘭貴族對國民經濟和政府的強烈不滿。荷蘭在第四次英荷戰爭中的失敗使得荷蘭經濟更是雪上加霜,國內矛盾加重,政治上變得十分不穩定。戰後荷蘭人不得不允許整個東印度群島自由通行,使得英國皇家海軍成為新的全球海上霸主。通過這場戰爭,英國徹底結束了荷蘭的國運,以至於荷蘭完全與工業革命無緣,從此告別和退出全球大國爭雄的歷史舞臺,成為歐洲近代史上曇花一現的一個小國。荷蘭的工業化進程要等到一百多年以後才能重新開啟,掉在亞洲的日本之後。

英國這個邊陲島國之所以能在歐洲一系列大戰中崛起,正是因為它通過偷師學習荷蘭並在這個過程中打擊荷蘭,通過牢牢抓住紡織業這個全球市場規模最大、收入彈性最高、延續時間最長的新興產業——因為紡織業才是規模化大生產的最佳切入點,從而獲得了越來越大的世界市場和滾滾利潤來孕育她全球獨一無二的海上軍事與商業霸主地位,形成強大的“戰爭商業”迴圈加速器。而且英國海軍重要的甚至經常是唯一的目標,就是為本國製造業產品開闢海外市場和原材料供應基地,摧毀其他歐洲國家和殖民地本土的所有競爭者,打擊別人的民族工商業,從而使英國製造業產品迅速並永久地佔領世界市場。

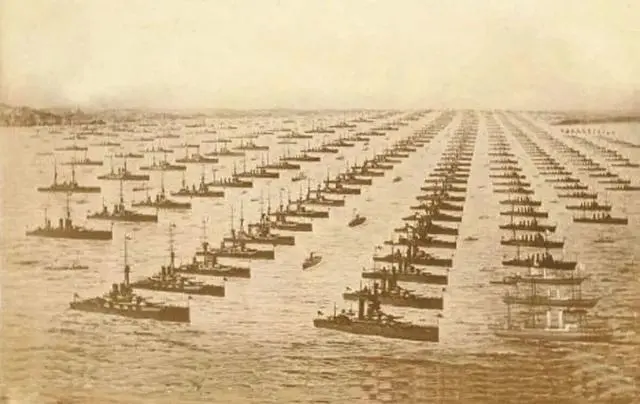

進入19世紀,英國海軍更是建立了“兩強標準”雄霸全球——即英國海軍規模必須足夠“大”,而且足夠“強”,不僅能夠打敗世界上任何一支強大的海軍,而且能打敗第二和第三強大海軍的聯軍。這種遙遙領先的海軍優勢,使得英國能夠從19世紀開始在任何時間將武力投放到世界上任何一個角落,有力地拓展並捍衛了英國的全球商業利益。

一戰前接受國王檢閱的英國現代化皇家海軍艦隊——它的規模與技術世界第一

來源:國家人文歷史

您當前的位置 :

您當前的位置 :