2025年9月,Meta正式發佈新一代Ray-Ban Display智能眼鏡,功能之強大,幾乎讓人分不清這是產品發佈,還是一場未來科技展。

這款眼鏡內建全彩高解析度顯示幕,能直接呈現AI回答、地圖導航、照片預覽、字幕翻譯。用戶可以用眼鏡查看WhatsApp視頻通話,也可以在走路時獲得即時AR導航指引。不需要時,它又能自動“隱身”,像一副普通墨鏡一樣靜默待機。

更令人驚豔的是,Meta配套推出的EMG神經腕帶,可以捕捉手腕上的肌電信號,實現“虛空寫字”般的手勢控制。用戶只需在指側輕輕滑動或捏合,即可操控眼鏡完成音樂切換、音量調節、翻譯語種切換等複雜操作。這一技術的潛力遠超眼鏡本身,有望成為未來人機交互的“通用介面”。

這不是Meta第一次嘗試智能眼鏡,但可能是它最接近“殺手級應用”的一次。

當智能手機的紅利逐漸褪去,“下一代智能終端”成了所有科技公司念念不忘的咒語。智能手錶戴過了,智能音箱喊過了,XR頭盔也試圖登場,但他們都沒能變成“新的手機”。直到多模態大模型從後臺跳上前臺,人們才慢慢明白:我們不是在尋找下一塊“更大的屏”,而是在尋找更自然的人機交互方式。

而眼鏡,恰好站在視覺、聽覺與語言的交匯點。它無需喚醒,無需點按,無需低頭,甚至無需你意識到它的存在。它貼在你的臉上,自然而然地嵌入感官系統,像是一塊硬體,也像是你身體的延長。更有意思的是,就在許多人花錢做鐳射手術、希望摘掉眼鏡的同時,一股“主動戴鏡”的潮流正悄然興起。從這個意義上說,AI眼鏡,也許真的不是“一個新品類”,而是下一代人機關系的起點。

如今,市場上最敏銳的玩家已經悄然落子。小米、位元組跳動、三星、Meta、蘋果……都在暗中押注同一個方向:AI眼鏡。根據Wellsenn XR的數據預測,2029年,全球AI眼鏡年銷量將達到5500萬副;到了2035年,這個數字或將攀升至14億副。換句話說,再過十年,走在街頭巷尾,你每遇到兩個人,就有一個戴著AI眼鏡。

2025年6月,小米的首款AI眼鏡登場。小米將它定位為“面向下一代的個人智能設備”,也是“隨身的AI入口”。它搭載“小愛同學”,融合了拍攝、語音助手、AI翻譯、導航等多種能力,配有多款鏡框可選,重量可控,佩戴感輕。它外觀看上去像一副略厚的墨鏡,售價卻遠低於XR頭顯的“萬元門檻”。首銷3天,銷量突破5萬副,創下中國AI眼鏡最快銷售紀錄。這不再是實驗室的演示樣機,而是真正意義上的“爆品原型”。

從雷鳥到閃極,從INMO到李未可,如今連小米也正式落子。中國AI眼鏡產業已從“技術試水”全面進化為“產品戰場”。根據《2025年AI眼鏡產業鏈研究報告》預測,今年中國市場AI眼鏡出貨量將達到31.4萬副,同比猛增188.5%。

AI眼鏡的崛起軌跡,看上去像是智能手機的翻版。但走得越遠,分歧也越清晰。智能手機從誕生那天起,就註定是個人數字生活的中樞。無論是支付、社交、搜索還是娛樂,它都是天然的“操作中心”。眼鏡則不同。它雖然更貼身,也有成熟的佩戴習慣,卻從未在過去的技術演進中扮演“入口”的角色。在它面前的,不是技術挑戰,而是一個更棘手的問題:它到底是不是剛需?

有人或許記得2012年的穀歌眼鏡。彼時它橫空出世,頭頂“未來已來”的光環,卻沒熬過第三個年頭。太貴、太重、太張揚、也太讓人不安。那副價格高昂、體驗平平的智能眼鏡,最終成了極客圈的小眾玩具。它試圖將“炫酷感”與“實用性”拼貼在一起,最終卻兩頭落空。

那麼這一次,這些新入局者能否逃脫穀歌的宿命?至少可以肯定一點:他們悄悄改了路線。尤其是中國企業主導的新一代AI眼鏡,已不再執迷於“沉浸感”,不再講“虛擬世界”,更不靠炫技吸睛。

它們主打的是三個詞:輕量,自然,日常。就像“李未可”這款AI眼鏡,重量不到37克,是真正可以戴一天的AI眼鏡。它不搞AR,不玩VR,更不講XR的未來感,但搭載自研720億參數的大語言模型,支持180多種語言翻譯。你甚至不覺得它智能——它只是默默翻譯、輕聲提醒,在導航中一句話引你轉彎,在旅途中陪你隨口嘮嗑。Ray-Ban Meta 的爆紅正是另一個印證——好萊塢影星戴的飛行員墨鏡,如今搭載上Meta的AI助手後,已售出超過200萬副。一副智能眼鏡,能火得像一款潮牌墨鏡,也說明了什麼是真正的“輕而有力”。

技術只有落在真實生活,才算真的技術。接下來,我和各位讀者分享一下AI眼鏡正在進入的八個真實場景。這不是想像,也不是科幻電影的概念圖,而是AI眼鏡已經在悄然介入的現實場景。

在翻譯、教學、巡檢、騎行、運動、導覽、安全等各行各業,它正以“智能但不打擾”的姿態,慢慢嵌入日常。

1.機場翻譯器:環遊世界不用換語言包

一位中東出差人,在伊斯坦布爾機場用AI眼鏡即時翻譯土耳其語廣播。眼鏡自動識別語種與內容,在耳邊用中文清晰播報登機資訊。無需掏出手機、反復確認,那副眼鏡像是一個悄聲提醒的隨行翻譯官。

2.課堂講解器:歷史課從“講臺”跳進“鏡片”

初中生戴上AI眼鏡,鏡片中出現兵馬俑的3D動畫模型,伴隨同步講解:製作工藝、出土地點、戰國背景……原本昏昏欲睡的課堂,突然變得鮮活。那副眼鏡不是知識的搬運工,而是沉浸感的製造者。

3.手術輔助器:醫生的“第二雙眼”

一位三甲醫院外科醫生,在手術中佩戴AI眼鏡,調出患者的術前CT和既往病歷,系統還自動推薦術式路徑。語音操作即時切換模式,遠程專家通過鏡頭同步畫面。多了一副眼鏡,手術室也多了一份判斷力。

4.維修助手:工人的“萬能說明書”

電力巡檢員戴上AI眼鏡,掃描變壓器識別出老化零件,眼鏡自動彈出維修流程、注意事項,並支持語音指令拍照存檔。紙質手冊退場,這副AI眼鏡讓說明書變成了“耳邊人”。

5.騎行導航器:你騎車,它看路

早高峰時段,一位騎行者佩戴AI眼鏡,即時播報紅綠燈倒計時、路線變更、積水預警。通勤途中,語音操作接聽電話不分心,轉彎指令直接入耳,精准到米。這副AI眼鏡讓你安心前行,它負責思考。

6.健康教練:不是健身環,而是健身眼

慢跑者佩戴AI眼鏡,即時監測心率、步頻、呼吸節奏,並智能推薦配速;游泳時,眼鏡自動記錄劃水頻率、姿勢誤差。這副AI眼鏡讓每一次運動都被看見,每一次進步都被記錄。

7.景區導覽器:文物主動開口說話

在蘇州園林,一位遊客看著太湖石,AI眼鏡自動識別出“玲瓏剔透”的典故,講述背後蘇東坡的題詞故事。無需掃碼,無需導遊。這副AI眼鏡是最不會走神的講解員。

8.安保監控器:AI守夜人

演唱會現場,安保人員佩戴AI眼鏡,識別出人群異常聚集區域,標記可疑行為者並上傳後臺;攝像頭可即時同步推送至指揮中心。這副AI眼鏡沒有喧嘩,也沒有干預,但現場秩序因此更有把握。

但這一切,是否意味著它已經準備好,成為“下一個智能終端”?從“可用”到“願意用”,從“偶爾用”到“離不開”,中間還有多少心理與技術的鴻溝?要讓AI眼鏡真正走進千家萬戶,它還必須跨過幾道關鍵門檻。

第一關,是佩戴體驗。市面上不少智能眼鏡依舊又重又笨,像個貼在臉上的小型投影儀。雖然李未可做到37克,但目前大部分AI眼鏡依舊重達40—50克,遠高於傳統眼鏡的15—30克佩戴門檻。戴上半小時,鼻樑就開始隱隱作痛。如何讓它既輕盈又強大、既全天可戴又不妥協功能,是每個廠商必須攻克的第一道關口。

第二關,是隱私焦慮。鏡片裏藏著攝像頭、麥克風,既能收音,又能拍照,還能同步上傳。到底是工具,還是潛在的監控器?穀歌眼鏡曾因“偷窺爭議”被集體抵制,那些圍繞數據記錄、知情權、資訊邊界的問題,至今仍沒有清晰答案。廠商必須在技術上為隱私提供保障,讓佩戴者和被攝者都能安心。

第三關,是交互方式。今天的大多數AI眼鏡依賴語音、眼球追蹤或眨眼操作,聽起來前沿,用起來卻彆扭。想像一下,在咖啡館裏大聲說出“打開行程表”,四周目光齊刷刷投來,你會寧願掏出手機。人機交互必須足夠自然,甚至悄無聲息,才能真正嵌入日常。

智能手機的崛起,曾改變了人與世界的關係。如今,AI眼鏡正在試圖複製這一奇跡。但這一次,它不是要變成“更小的手機”,而是要成為一種全新的交互範式。

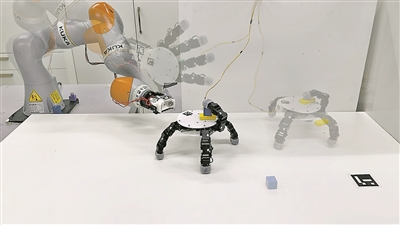

Meta用Aria眼鏡採集多模態數據,希望AI能讀懂你的感知軌跡,重建一個數位化的你。

蘋果則以一貫的克制打磨產品形態,試圖將眼鏡變成AirPods級別的時尚單品——一個輕便、封閉、自洽的AI終端。而中國廠商,比如小米和李未可,則選擇從生活的細部入手,用翻譯、導航、通勤助手,悄悄切入你的日常節奏,成為隨身的AI伴侶。

三種路徑,三種哲學:一個想“讀取你”,一個想“服務你”,一個想“陪著你”。誰能最終佔據人類的視線,就能主導下一個時代的入口。從某種意義上說,智能眼鏡的爭奪,不只是下一代硬體的戰爭,更是AI將如何塑造“人”的方式之爭。

來源:中國澎湃新聞澎湃商學院

您當前的位置 :

您當前的位置 :