湖北恩施大峽谷景區裏,遊客在僅1.8公斤重的外骨骼機器人輔助下,輕鬆登山;到訪貴州的遊客在旅遊智能助手“黃小西”的協助下,享受貼心服務;在福建泉州,3D數字人“和和”半年服務10萬遊客,滿意度達96%……中國旅遊業正以一場前所未有的創新浪潮,重塑著人們對旅途的印象。

這一創新浪潮的湧現,源自中國旅遊業發展方式的轉變。曾經,“上車睡覺、下車拍照”、單純逛景點,是國內旅遊的代名詞,旅遊業呈現粗放式發展,過度依賴“景區效應、門票經濟”。近年來,人們的旅遊需求持續釋放,“特種兵式”旅遊、“反向”旅遊、“city walk”等新模式尤受年輕遊客歡迎。人們的旅遊目的地不再局限於傳統景區、景點,而是不斷向街區、商圈、城市公園等生活空間拓展,生活化、體驗式旅遊日益成為新潮流。旅遊業界隨之做出回應。

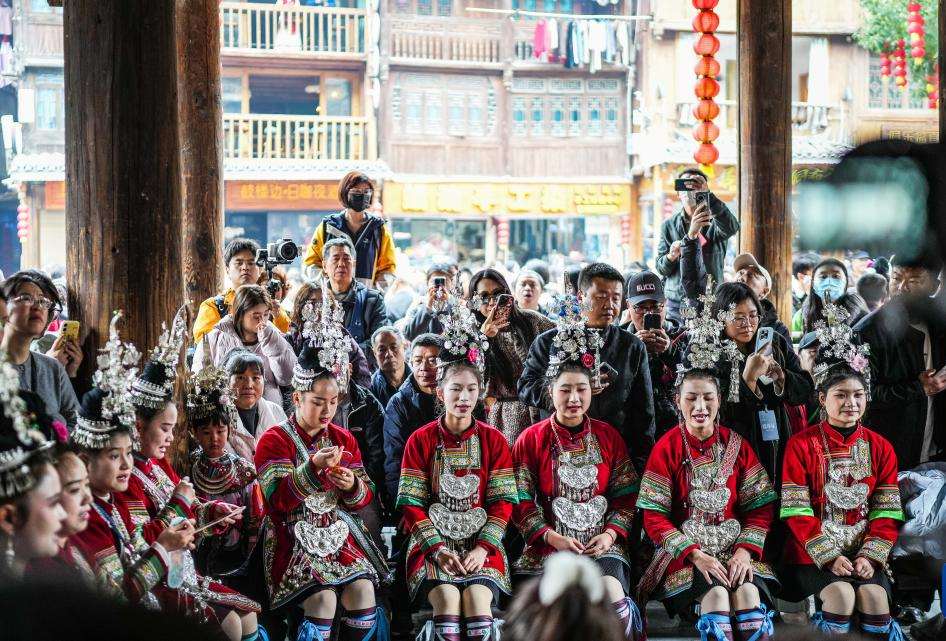

深入挖掘文化資源,為遊客帶來新體驗,成為旅遊業發展方式轉變的核心內容。河南中牟曾是傳統農業縣,在國內旅遊業版圖中寂寂無聞,近年來,這裏聚集起鄭州方特歡樂世界、只有河南·戲劇幻城、鄭州海昌海洋公園等數座主題公園,並憑藉主題公園特色遊頻頻出圈。在只有河南·戲劇幻城,56個迷宮般的格子院落裏,21個大大小小的劇場,近700分鐘不重複的精彩演出,讓觀眾如入從商周到唐宋再到近現代的時空,沉浸式領略賡續千年的中原歷史與文明。“不僅是一個旅遊專案,更是一部文化作品”,這是該專案運營方的追求,現在也成為許多遊客體驗之後的感受。各具特色的文化賦予各地旅遊獨特的魅力,豐富了遊客的體驗層次,並為旅遊業可持續發展注入活力。

科技的融入,則為旅遊業發展方式轉變提供不竭的驅動力。得益於智慧系統的助力,四川九寨溝景區把遊客接待量控制在舒適閾值,並把遊客精確引導至各景點、棧道和交通節點,合理分流。這些看似微小的改變,讓遊客能更專注於欣賞風景、體驗文化。面向全球開放的“敦煌數字資源庫”則讓更多人可以在世界任何一個角落,隨時流覽洞窟的高清影像,在“尋境敦煌”數字展廳,遊客戴上VR眼鏡,沉浸式走入莫高窟特窟第285窟,360度探索洞窟細節。科技創新不僅緩解了實體景區的接待壓力,讓更多人可以“一飽眼福”,也為文化傳播增添了新的維度。

這一創新浪潮的湧現,推動著旅遊業與其他領域深度融合發展。伴隨著旅遊業的蓬勃發展,旅遊“一業興帶動百業旺”的效應日益顯現,“旅遊+工業”“旅遊+農業”“旅遊+康養”“旅遊+體育”“旅遊+教育”……旅遊與關聯性產業、行業的融合愈加深入。浙江杭州的“茶旅遊”將龍井茶“從田間到車間”的生產過程與旅遊體驗相結合,吸引遊客親自參與採茶、炒茶,帶動茶農由賣茶葉轉向“賣體驗”,收入較過去大為增長;內蒙古烏拉蓋草原堅持“走生態路、打文旅牌”,將草原旅遊與生態保護相結合,烏拉蓋管理區成為“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地;濱海城市海南萬寧,憑藉旅遊業與“海陸空”多元業態的創新融合,成為國內“體育+旅遊”的重要地標。旅遊業創新已成為推動鄉村全面振興、促進共同富裕的重要力量。

創新,為旅遊業注入活力,也帶來了實實在在的成效。根據國內旅遊抽樣調查統計結果,2024年,國內出遊人次56.15億,比上年同期增加7.24億,國內遊客出遊總花費5.75萬億元,比上年增加0.84萬億元。從南到北,從東到西,創新的火花正在全國各地迸發,共同為中國旅遊發展的生動畫卷添彩。

來源:人民日報海外版

您當前的位置 :

您當前的位置 :