3月3日,可控核聚變概念震盪拉升,中國核建(601611)、聯創光電(600363)、永鼎股份(600105)、合鍛智能(603011)等多股漲停,國光電氣(688776)收漲13.77%,海陸重工(002255)、西部超導(688122)等漲超5%。

記者注意到,中國國內可控核聚變聯盟再度吹響集結號,催化了市場行情。中國核電(601985)、浙能電力(600023)2月28日晚公告增資入股中國聚變能源有限公司,標誌著這一可控核聚變專業化公司距離實體化運作邁進一大步。

中國核電稱,為前瞻性佈局核聚變能源領域,為未來聚變堆商業化應用打下基礎,擬以增資方式參股聚變公司。投資金額為10億元,交易尚需國務院國資委批准並辦理工商變更登記手續。因尚需上級批准,本次對外投資事項最終的投資金額和取得股份比例以簽訂並生效的投資協議為准,相關交易各方需分別履行必要的內外部決策、審批程式,並經上級部委審批備案。

浙能電力同時出手增資參股中國聚變能源有限公司,金額約7.5億元。

去年12月29日,由中核集團牽頭,聯合24家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創新聯合體在四川成都宣佈成立,中國聚變能源有限公司(籌)正式揭牌。截至去年底,該聯合體成員單位增至33家。

中核集團為中國核電的控股股東,浙能電力的控股股東是浙江省能源集團有限公司。作為全國裝機容量最大、資產規模最大的省屬地方能源企業之一,浙能電力是國內核電行業的深度參與者,參股中國核電以及秦山核電、核電秦山聯營、秦山第三核電、三門核電、中核遼寧核電、中核海洋核動力、中廣核蒼南核電、國核浙能等核電公司。

可控核聚變被視為“能源終極解決方案”,氘氚聚變是目前認為最可能實現的一種。其使用的“燃料”是氘和氚,氘可以從海水直接提取,氚可以由氘和鋰發生反應制得。據估算,地球上海水中蘊含的氘足夠人類使用幾百億年。

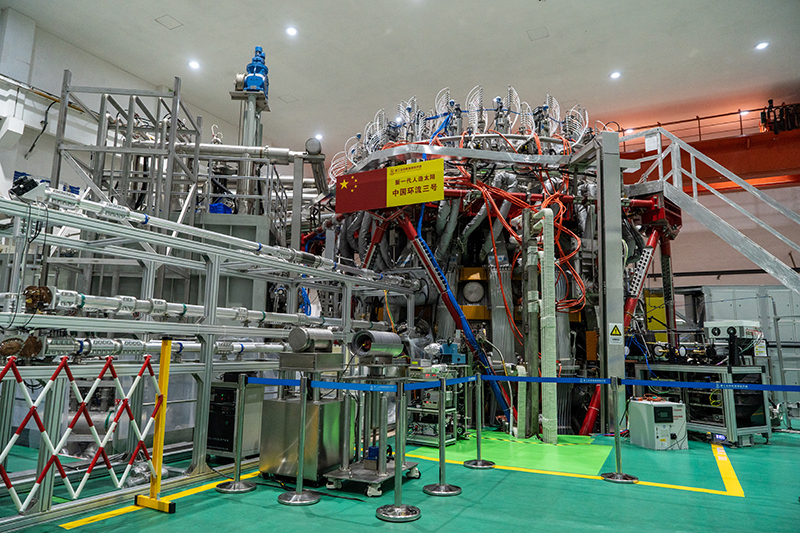

在聚變領域,中國建成了中國環流器一號、中國環流器二號、中國環流三號、東方超環EAST等多個核聚變研究裝置,新一代人造太陽中國環流三號成功實現大於1.5兆安等離子體電流運行,中核集團還牽頭承擔實施了國際熱核聚變實驗堆(ITER)專案核心安裝工程。

何時能用上核聚變技術發的電?前景美滿,現實艱巨。儘管資本市場上聚變概念屢屢升溫,但對於工程應用而言,核聚變還有一些關鍵核心技術有待攻克。

2月28日在京舉行的中核集團兩會代表委員記者見面會上,全國政協委員、中核集團聚變領域首席科學家段旭如介紹,截至目前,中國環流三號在可控核聚變領域取得了多項突破性進展。但中國環流三號仍處於實驗研究階段,目標是驗證聚變堆物理與工程相關技術的可行性,還不是直接發電,中國環流三號的核心任務是實現“聚變點火”,按照我國核能發展戰略,其應用預計在本世紀中葉(約2050年前後)實現,預計2045年左右進入示範階段,有望在2050年前後商業化發電。後續還需突破穩態運行、材料與工程、經濟性等瓶頸。

段旭如此前接受澎湃新聞專訪時曾表示,為佔據未來核聚變能開發應用主動權,在本世紀中葉實現聚變能源應用,近年來,世界各國在核聚變研究領域“競速”日益加劇,聚變堆核工程與技術已成為國際聚變能研發的新賽道。

半個世紀以來,國際上探索了箍縮、磁鏡、仿星器、球馬克、托卡馬克等眾多磁約束核聚變路線。“當前業界認為,磁約束核聚變技術路線更接近於實現商用聚變發電的終極目標。慣性核聚變方式在技術層面上仍需克服一系列挑戰,尤其是鐳射驅動器相關技術,如需提升電能向鐳射能量的轉換效率,發展高重頻鐳射驅動器等。”他說,相比之下,以托卡馬克為代表的磁約束核聚變更為成熟,特別是它能夠實現穩態燃燒並持續輸出能量,更有利於滿足能源應用之需求。“ITER計畫的啟動標誌著磁約束聚變研究由聚變等離子體實驗與運行為主走向發展聚變堆核工程與技術。”段旭如彼時對澎湃新聞進一步介紹道。

據記者瞭解,中國可控核聚變研究早在二十世紀五十年代就開始了,幾乎與國際研究同步。自2006年參加ITER計畫以來,中國承擔了ITER裝置重要關鍵部件的製造任務。立足國內研究、充分利用ITER專案搭建的國際合作平臺,中國的聚變研究得到了快速發展,磁約束核聚變研究從過去的跟跑步入了並跑階段,部分技術達到國際領先水準。

來源:中國澎湃新聞

您當前的位置 :

您當前的位置 :