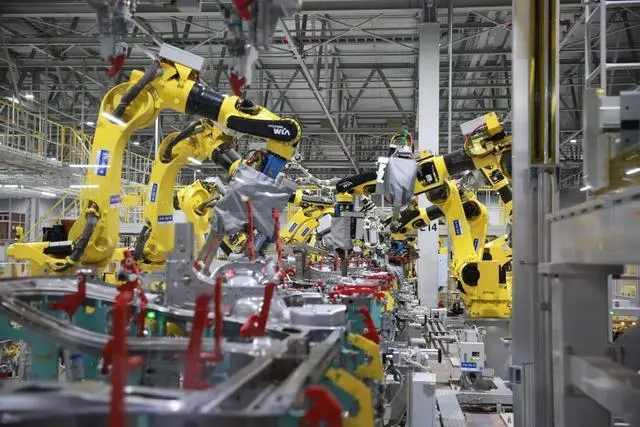

英國《星期日泰晤士報》10月15日文章,原題:從生產材料上看,中國的掌控力比我們想像的要強得多 對於20世紀的美國福特汽車公司而言,僅僅提高生產品質或降低成本是不夠的,亨利·福特想牢牢把控汽車每個零件的生產過程。一部汽車由無數零件組合而成,經濟學家將這些零件稱為“中間投入”。多數汽車公司從其他地方購買大部分汽車零件再組成汽車,然而福特不是,它想自己生產全部零件。

這對於如今的企業高管而言,聽上去有些不可思議,因為包括汽車公司在內的幾乎所有制造商,都在將產自世界各地的零件組合成自家產品。商界賺錢的智慧,並非像福特曾經那樣自己動手做出所有東西,而是管理供應鏈條。

幾年前,我參觀伯明翰郊區的一家工廠時,看到那裏的金屬衝壓機生產出數億個裝在後視鏡內部的微型電極,伯明翰的電極原料完全來自其他地方,在另一個國家進行精煉,然後在英國製造和電鍍後,再將產品發往世界各地。如今,這個“其他地方”主要指的是中國。從貿易數據中可以明顯看出,發達國家從中國進口的份額越來越大:1995年,中國是約5%美國製造商的主要產品供應商,截至2018年,這一比例已升至美國所有制造業的60%。

但是,根據經濟學家理查德·鮑德溫等人最近發表的一篇論文,我們的依賴程度實際上比這更高。高達95%的美國製造業依賴中國作為其“中間投入”的主要供應商。

這些發現極其重要,我們知道世界已經全球化,但大多數經濟數據都大大低估了這一進程的規模。幾乎你接觸到的每一件產品,即使是那些外表上寫著“英國製造”的產品,幾乎都含有一些中國製造的微小成分。

下次當政客告訴你,我們可以沒有中國時,請記住這一點——世界比我們想像的更加休戚相關。然而,西方國家正試圖瓦解部分供應鏈,重蹈亨利·福特當年的覆轍。

經過多年研究,我不確定企業和政界人士是否已經意識到了這一點。全球半數以上的後視鏡電極都是從一家工廠購買的,因為這條路成本最低,而改變這一貿易路徑將付出很高代價。(作者艾德·康威,劉明譯)

來源:中國環球網

您當前的位置 :

您當前的位置 :