4月15日上午,正在中國上海進行訪問的德國總理朔爾茨來到同濟大學,與該校德語、汽車、工程等專業的學生用德語展開交流。2011年,他作為時任德國漢堡市市長也曾到訪該校。

“我喜歡學習文化,我們需要科學交流,也需要新的未來產業。我對此很感興趣。”朔爾茨在致辭中說,“雖然疫情導致雙邊旅客人數減少,這不是好消息,但我很高興我們的情況不同,德中互惠合作與對話與日俱增,我知道有很多中國學生來到德國學習,前往中國的德國學生也在增加,所以我很期待這次討論。”

除了到訪同濟大學,他當天還赴上海浦東新區德資企業科思創亞太創新中心參觀。“我們深感榮幸能夠歡迎朔爾茨總理,並有機會強調化工行業和科思創在助力中國和世界各地可持續轉型方面的潛力。”科思創首席執行官施樂文博士表示,中德合作對雙方都大有裨益,期待兩國政府在進一步促進開放和互信方面給予支持。

在上海,朔爾茨之行的主要看點是科學研究和經貿合作。上海不僅是中國的金融中心,也是長三角地區的領頭羊,那裏一直聚集著大量德國企業。朔爾茨在上海繼續參觀德資企業的專案,還同德國企業代表舉行了會談,凸顯了對中德經貿議題的高度重視。

朔爾茨此行不僅有環境、農業、交通3名內閣部長陪同,而且還帶來了一支豪華的經濟代表團,成員包括西門子、寶馬、賓士等重量級企業的負責人。從中國德國商會處獲悉,此次隨訪的德國企業數量在10-15家。德國企業踴躍報名朔爾茨的訪華團反映了對中國市場的信心,希望借機尋找到更多中國市場的新機遇,除了中德傳統的汽車、醫藥等領域之外,也要探索氫能、人工智慧等新興領域的合作可能性。

上海之行是朔爾茨此次為期三天訪華之行的第二站,他在4月14日訪問了重慶,並將在16日前往北京。中國外交部發言人毛寧12日在例行記者會上應詢介紹朔爾茨此訪安排時表示,中方始終視德方為合作共贏的重要夥伴,支持德國在歐洲和全球發揮更加重要作用。中德從彼此發展中獲益,惠及兩國人民,同時引領中歐關係行穩致遠,為世界注入更多穩定性。

毛寧還說,今年是中德建立全方位戰略夥伴關係10周年。中方願同德方以此訪為契機,增進理解信任,深化務實合作,秉持相互尊重、平等相待、互利共贏、求同存異的原則,推動中德關係取得更大發展,共同為世界和平與繁榮作出更大貢獻。

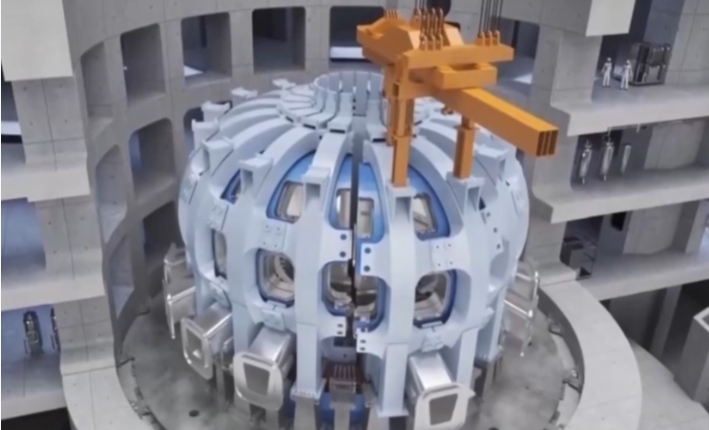

4月14日上午,朔爾茨乘飛機抵達重慶,開始對華正式訪問。當天,朔爾茨首先來到了博世氫動力系統(重慶)有限公司,饒有興致地體驗了氫動力模組的裝配。隨後,他考察了中德水監測專案,現場“戴眼鏡”體驗帶電粒子螢光檢測儀。

14日下午,重慶市委書記袁家軍,市委副書記、市長胡衡華會見了朔爾茨一行,並與來渝參訪的德國經濟代表團舉行會談。袁家軍表示,期待廣大德企以此次參訪為重要起點來渝投資興業,深入推動數字經濟、汽車產業、先進材料、智能製造、新能源等領域務實合作。

朔爾茨表示,重慶現代化建設勢頭良好,營商環境優越,給他們留下了深刻印象。德方願繼續深化與重慶的友好交往,持續加強在經貿物流、技術創新、新能源、醫藥化工等各領域務實合作,推動雙方合作邁上新臺階。

據悉,西門子、福伊特、梅賽德斯—賓士、巴斯夫、蔡司、蒂森克虜伯、敦豪、易歐司、寶馬、拜耳、默克11家德企的高管參加了當天的會談。他們表示,願立足與重慶良好合作基礎,加強溝通對接,持續推動數字經濟、綠色低碳發展、現代製造業、技術創新等領域合作,加大在渝投資和專案佈局,更好實現互利共贏。

近年來,越來越多的德國企業把目光轉向重慶,在汽車、軌道交通、機械裝備製造等領域進行投資,比如朔爾茨參觀的中德合資氫能源工廠。

德國是對華投資金額和專案最多的歐盟國家。據中國商務部統計,截至2023年11月,我國累計批准德國企業在華投資專案12634個,實際使用金額424億美元,主要投資領域為汽車、化工、發電設備、交通、鋼鐵、通信等。值得一提的是,德國在華投資多為生產型專案,投資金額較大,技術含量較高。

不尋求與中國脫鉤

2023年7月13日,德國聯邦政府首次公佈全面的“中國戰略”,強調要減少關鍵領域的經濟依賴,以增強自身韌性,但也指出,這並不意味著同中國脫鉤,兩國仍為彼此的重要市場。該戰略一經發佈立刻引起外界廣泛討論。

德政府中國戰略的主要基調是去風險和降依賴,通過尋找替代市場實現經貿、投資的多元化。但是應該看到的是,德國國內在對華政策上還有不同的聲音。即便是在聯合執政黨內部也有不同的理念,比如,綠黨更加強調要減少對中國市場的依賴,而社民黨則相對更加務實,仍要繼續同中國合作。

“我們的‘中國戰略’中沒有一處提到脫鉤。”朔爾茨在啟程訪華前接受媒體採訪時表示,“即使我們要加強供應鏈的多元化,德中兩國也仍然會開展廣泛的經貿交流。”

去年,德國對中國的直接投資同比增長4.3%,總額達119億歐元,創下歷史新高。

中國德國商會的調研也顯示了德國企業對中國市場的承諾。“根據我們的調查,90%的德國公司表示無意離開中國;超過50%的德國公司將繼續投資中國,其中的79%將加大投資力度。” 中國德國商會華東及華中地區執行董事兼董事會成員馬銘博(Maximilian Butek)表示,德國企業期待繼續參與中國經濟的高質量發展。

中國駐德國大使吳懇近日接受德國媒體專訪時表示,競爭不意味著零和。前不久,吳懇在賓士集團56號未來工廠參訪時,瞭解到該工廠生產的S級轎車及邁巴赫子品牌車型一半以上銷往中國,而且需求仍在增長。當前中國中等收入群體已達4億人,十年後該群體有望達到8億,他不認為“德國製造”在中國這個增長型市場會缺少發展空間。

以汽車產業為例,吳懇強調,當前中國擁有日益完備的現代化基礎設施網路和全球最完整的製造業產業體系。他舉例說,在中國縣級市太倉,要製造一輛汽車,不出太倉就能找到70%的零部件。今年,那裏迎來了第500家德企落戶。

“產能過剩”話題

值得注意的是,朔爾茨此訪正值歐盟醞釀對中國電動汽車加征關稅之際,所謂“中國產能過剩”的議題近期也在歐洲引發討論。德國汽車工業協會已明確表示,反對歐盟對從中國進口的電動汽車加征關稅。該協會警告稱,歐盟委員會這一措施可能引發貿易衝突並威脅到德國的就業機會。

德國反對用貿易保護措施應對產能過剩問題,因為如果歐盟對中國關閉市場,中國可能也會採取反制措施,那可能意味著全球化的終結,這對高度依賴中國市場的德國來說將是一場災難。在歐盟對中國電動車反補貼調查的問題上,德國同歐盟的整體立場是一樣的,但在處理方式上跟法國等國不同。一方面,德國認為不應該通過貿易保護主義手段來應對競爭,這樣做的話只會讓世界割裂成不同陣營,對出口導向型的德國不利;另一方面,中國是德國車企的重要市場,它們也希望和中國車企合作開拓電動汽車市場,因此,它們也擔心會被中國反制措施波及。

4月15日下午,中國德國商會在上海為朔爾茨舉辦了一場圓桌會議。隨訪的經濟代表團、駐上海的德國企業高管以及部分德國聯邦州駐華代表與會。與會者就德國企業在中國所面臨的挑戰和機遇進行了探討,包括商會最近發佈的關於在華德企競爭力調查報告。

來源:21世紀經濟報導

您當前的位置 :

您當前的位置 :