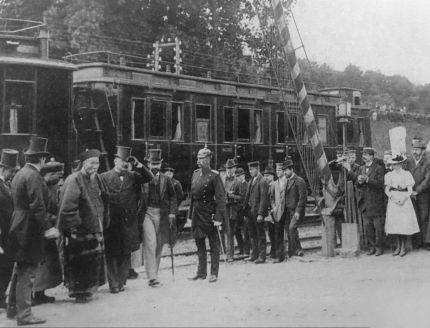

李鴻章出訪歐美,到了德國,拜訪了德國鐵血宰相俾斯麥。被譽為“東方俾斯麥”的李鴻章見到了真正的俾斯麥,必然有著各種各樣的交流。同時,同為宰相級人物,李鴻章亦有向俾斯麥求教之處。求教之中亦不免抱怨。

李鴻章出訪歐美,到了德國,拜訪了德國鐵血宰相俾斯麥。被譽為“東方俾斯麥”的李鴻章見到了真正的俾斯麥,必然有著各種各樣的交流。同時,同為宰相級人物,李鴻章亦有向俾斯麥求教之處。求教之中亦不免抱怨。

李鴻章問俾斯麥:“作為大臣,想為國家盡力所能及之事。整個朝廷百官的意見卻與自己不相符,百般掣肘。在這種時候想實踐自己的志向,有什麼辦法嗎?”

俾斯麥回答:“關鍵在於得到君王的信任與支持,只要得到君王的支持,事情就容易辦了。”

李鴻章問:“假如有這樣一位大臣,他效忠的君王耳根軟,誰說的話他都聽。君王身邊的人借此常狐假虎威,作威作福,攪亂大局。如果面臨這樣的情況應該怎麼辦?”

俾斯麥回答:“這位大臣如果以至誠之心為國家著想,想必君王不會不理解。如果君王是位幼主,權力控制在婦人手裏,那就無可奈何了。”

李鴻章與俾斯麥當時的這段對話赫然出現在西方的報紙上,東方的華文報紙因為內容敏感,都不敢直接翻譯或刊登。可見這段對話內容的敏感性。

縱觀李鴻章平定洪楊之亂後,取代曾國藩入主朝政數十年間的種種努力。諸如,洋務運動中創建海軍,修建電報鐵路,主持外交工作等等。或中法戰爭,甲午戰爭等,無一不受非議,無一不受掣肘。

不僅頑固守舊派勢力百般阻撓,就連帝師翁同龢出於個人私怨,而對他處處打壓牽制。維新變法期間,康、梁等人亦視李鴻章為太后私人而加以排斥。

甲午戰爭之前,光緒帝主戰,翁同龢主戰,滿朝文武主戰之聲甚囂塵上,李鴻章瞭解日本,不同意戰。庚子期間,老太后腦子一進水,以中國一國之力單方面向十幾個國家宣戰,引得八國聯軍攻入北京,太后倉皇西逃。結果戰爭敗了,李鴻章不僅得擔責任,還得為小皇帝、老太后擦屁股,忍辱負重,簽訂一系列不平等條約。

雖然李鴻章拜訪俾斯麥期間還未到八國聯軍侵華之時。但是,甲午戰爭剛過,光是回想一路走來之磕磕碰碰,滿肚子苦水亦是正常。俾斯麥則目光如炬,對此看得十分透徹,才會說出那樣的觀點來。

縱觀歷史,商鞅因為遇到秦孝公的大力支持,才能成功變法。趙武靈王因為自己是一世雄主,才能力行胡服騎身。俾斯麥能成功統一德國,亦離不開威廉一世全力支持。

李鴻章所面對的則是不諳人情世故、血氣方剛的小皇帝,加上目光短淺、自私自利、權欲極強的老太后。要想在這樣的條件下,革故鼎新,應對三千年未有之大變局,根本不不可能!

來源:歷史網

您當前的位置 :

您當前的位置 :