8 月 昨天,坐落於餘杭區的浙江大學校友企業總部經濟園傳出喜訊——

杭州城西科創大走廊浙大成果轉化基地首批簽約孵化的專案之一,“首臺國產商業化電子束光刻機”已在客戶現場進入應用測試,其精度比肩國際主流設備,標誌著量子晶片研發從此有了“中國刻刀”。

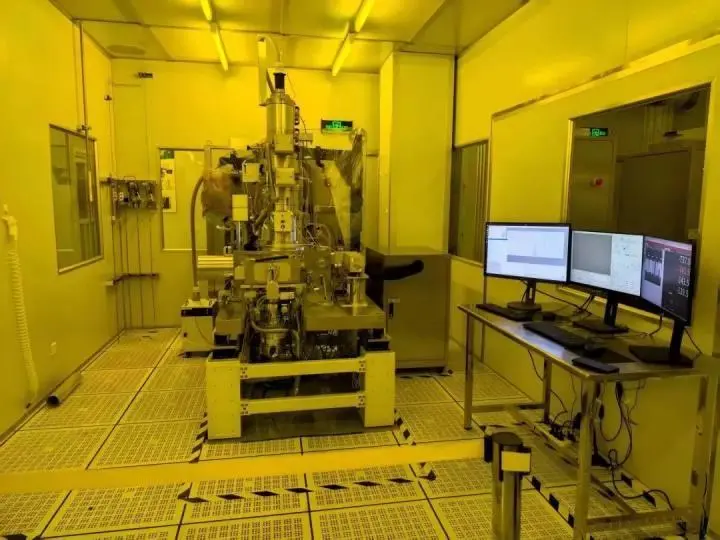

在中國科技大學,浙大量子研究院相關團隊正在對一臺模樣酷似大型鋼櫃的機器進行緊張測試,電子顯示幕上不斷閃爍著實時參數。“這不是普通的機器,而是一支能在頭髮絲上雕刻出整座城市地圖的‘納米神筆’。”團隊負責人說,依託省重點實驗室,研究院自主研發的新一代100kV電子束光刻機“羲之”已正式走向市場。

取名“羲之”,是因其精密“書寫”能力與書法家王羲之的毛筆神韻相契合。

“只不過我們的‘毛筆’是電子束,在晶片上刻寫電路。” 研發團隊相關負責人介紹,這臺設備專攻量子晶片、新型半導體研發的核心環節,它通過高能電子束在矽基上“手寫”電路,精度達到0.6納米,線寬8納米,可靈活修改設計圖案,無需傳統光刻所需的掩膜版,如同用納米級毛筆在晶片上精准作畫。“晶片研發初期會設計很多版型、圖案,常常需要一條線一條線進行修改,電子束光刻機精度高、‘書寫’便捷,極大提升了晶片研發初期反復調試的效率。”研發團隊相關負責人說。

“羲之”的落地具有破局意義。此前,此類設備受國際出口管制,國內頂尖科研機構和企業長期無法採購,“羲之”的落地徹底打破這一困局,目前已與華為海思等企業及多家科研機構展開接洽。

浙大校友企業總部經濟園二期實景圖

其成功並非孤例,背後是科技創新與產業創新“兩新融合”的強力驅動。今年7月,省級教育科技人才一體改革專項試點專案落地於餘杭的浙江大學校友企業總部經濟園,浙江大學、校友總部經濟園和餘杭共同聯手搭建成果轉化高速路:園區企業開出“技術需求清單”;浙大教授帶研究生組隊“揭榜”;地方政府從實驗室樣品到量產產品,全流程陪跑。

“羲之”電子束光刻機的成功應用測試,是我國高端半導體核心裝備國產化的重大突破。這把自主可控的“中國刻刀”,將為加速國產高端晶片的研發進程、搶佔未來科技制高點提供堅實的裝備基礎。

今年以來,餘杭堅持以教育科技人才一體改革發展為主要支撐,以科技創新和產業創新深度融合為關鍵路徑,以人工智慧為核心變數,整合建立教育科技人才一體推進機制,全力推進3個新獲批的省級教育科技人才一體改革專項試點,謀劃並實施一批教科人標誌性專案。

下一步,餘杭將依託教科人一體推進機制,圍繞高能級科創平臺、高層次科技人才、高水準科技企業、高質量科技專案、高價值科技金融等“五高”主體,打造更多標誌性成果,全力建設教育科技人才一體發展示範高地。

來源:中國都市快報

您當前的位置 :

您當前的位置 :