本網綜合張潔報導

科舉考試是古代讀書人步入仕途的唯一“正途”。從隋煬帝大業年間設進士科開始,到清末光緒三十一年(1905 年)廢除科舉止,共持續 1300 餘年的時間,科舉考試制度對於中國社會的影響極其深遠。狀元是科舉考試取得殿試第一名的塔尖式人物,其光環與榮耀更是常人難以企及。正是“十年寒窗無人問,一舉成名天下知”。

清代的科舉考試自順治三年(1646 年)至光緒三十年(1904 年),共開科 112 科,取中狀元 114 名。在這些狀元中,江蘇有 49 人,位居前茅 ;浙江 20 人,安徽 9 人,山東 6 人,廣西 4 人 ;廣東、江西、直隸、湖北、福建各 3 人,貴州、湖南各 2 人,八旗蒙古、順天府、河南、陝西、四川等各 1 人。

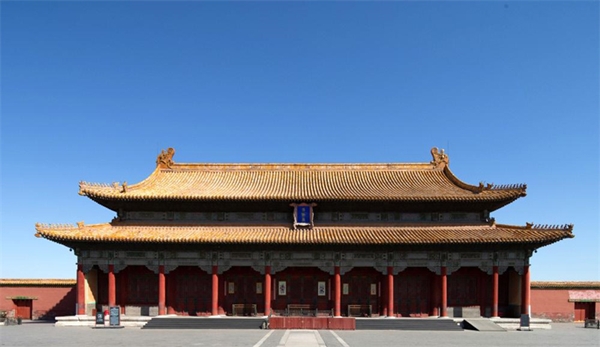

保和殿

狀元,是經過童試、鄉試、會試、殿試層層考試,最後取得殿試第一名。殿試,又稱廷試、禦試、廷對,是最高級別的科舉考試。一般在農曆四月舉行,由皇帝親自出題並主持考試。殿試題目稱為策題, 短則二三百字,長則五六百字。策題主要考察舉子們的政治才能,尤其是治國理念。

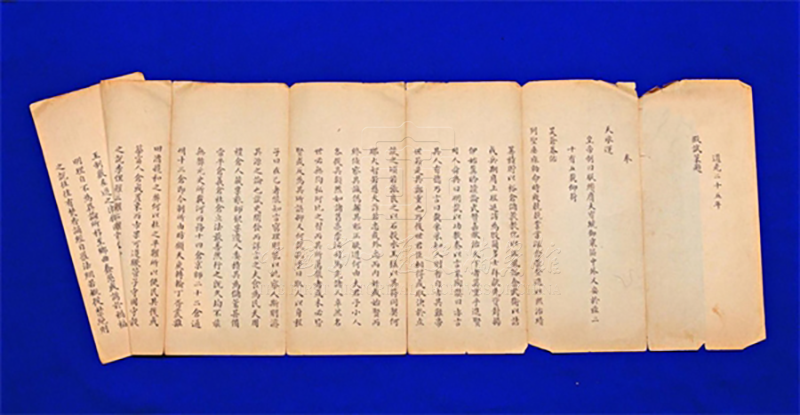

殿試策題

殿試策題

殿試試卷,由七層左右的白宣紙裱糊而成。據《清代科舉考試述錄》記載,清初殿試卷每頁長一尺五寸三分,寬四寸三分強。乾隆四十八年(1783 年),改小為長一尺四寸,寬三寸七分弱。每份試卷都有固定的格式,分為開面、內頁、正文頁及封底四個部分。開面, 應試者填寫姓名。內頁四扣,留給士子寫明年齡、籍貫、中試經歷、三代出身等。正文部分,是試卷的主體,每扣 6 行,每行包括抬頭最多寫 24 字,一共 16 至 18 扣。清代制度,殿試對策最少要達到 1000 字。若要獨佔鰲頭,獲得讀卷官的青睞,應試者的卷面篇幅必須充實,至少得寫滿 15 扣,約 2000 字。封底是試卷的最後一扣,上面印有印卷官的姓名。

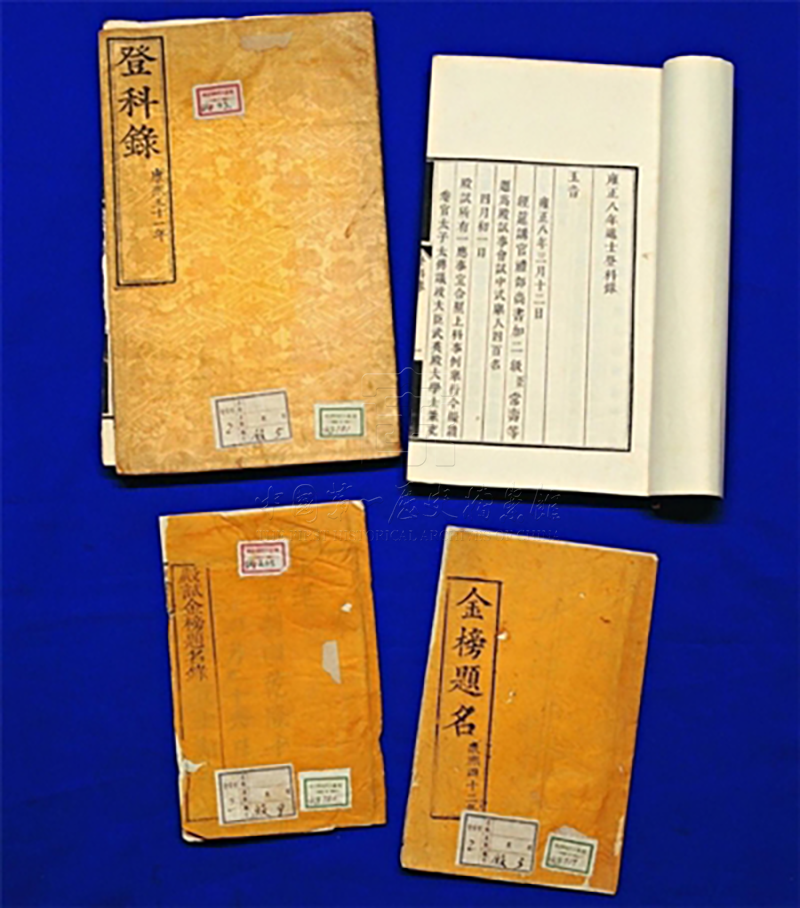

清代進士登科錄

殿試考一場,時間為一天。殿試結束,試卷經過讀卷官反復審閱後,綜合意見,確定等次。讀卷官再將擬定的前 10 名試卷呈給皇帝, 由皇帝欽定最終排名。出榜之後,皇帝授予狀元“翰林院修撰”一職。這個官職專門授給狀元,為“奪魁者”所獨有。中了狀元,金榜題名,則名動天下,顯赫一時,躋身仕途,成為國之棟樑。著名者包括從狀元做到宰相的聊城傅以漸、金壇於敏中、番禺莊有恭等。如傅以漸,字於磬,號星岩,山東聊城人,生於明萬曆三十七年(1609年)。其家境貧寒,卻天資聰穎,飽讀詩書。由於明末科場舞弊成風,傅以漸在考場無所建樹。直到清順治三年(1646 年),清廷恢復科舉制度後,37 歲的傅以漸在殿試對策時為順治帝所賞識,御筆欽點為一甲第一名,成為清朝的第一位狀元。傅以漸勤政廉潔,處事謹慎。他被授弘文院修撰後,仕途一帆風順,多次升遷。順治十五年(1658 年)傅以漸任武英殿大學士兼兵部尚書,成為順治帝的股肱之臣。

狀元雖然容易躋身名流貴宦之列,但並不是每一個狀元都能名垂後世。在多數狀元們逐漸被歷史的煙塵掩埋的時候,編纂《續資治通鑒》的畢沅,兩代帝師翁同龢,實業家張謇及“第一人中最後一人”的末代狀元劉春霖用各自的才華書寫著屬於自己的篇章。

來源:中國第一歷史檔案館

您當前的位置 :

您當前的位置 :