專家預期2030年全球聚合智能“三大件”規模近2400億美元,中國將占半壁江山。

在9月17日召開的首屆聚合智能產業發展大會(2025)上,車百會理事長張永偉提出,要用聚合的思維來推動智能汽車、具身機器人、低空經濟這三個產業來實現融合協同的發展。

張永偉表示,智能汽車、智能機器人、低空飛行器作為聚合智能“三大件”,本質上具有技術同源、鏈條相通、應用融合的特徵,有望繼出口“新三樣”之後,成為我國產業“出海”的新引擎。

他預計,到2030年,全球聚合智能“三大件”市場規模將達近2400億美元,中國聚合智能“三大件”市場規模將超過1200億美元。

技術同源、產業鏈與應用深度耦合

他認為,智能汽車、具身機器人和低空經濟在技術、產業鏈、應用三大方面深度耦合。

技術方面,三大新興產業可以說是同源,在一定意義上來講,都是基於人工智慧技術發展起來的不同的終端產品和終端的產業鏈;產業鏈方面,三個產業的供應鏈大幅度相通,共用環節大於個性化環節;應用方面的深度耦合則是新的趨勢,目前甚至已經出現了天地一體的融合終端,以及支持這些終端的一體化融合基礎設施。

“最核心的聚合效應,或者說聚合的關鍵支撐就是共用產業鏈。”張永偉強調,智能汽車和具身機器人、飛行汽車在供應鏈上的重合度已經超過了60%,在很大程度上這二者就是一個產業,只是表現出了不同的功能性應用。

據百人會相關團隊調研,汽車產業鏈的上游(電驅動、通信等部件)、中游(系統及解決方案)、下游(終端器件及整機)各環節,均可與具身機器人、低空飛行器產業鏈深度銜接,60%以上的產業鏈可以被聚合智能所用。

具身智能以及低空產業業內人士同樣強調了智能汽車供應鏈的高度複用性。

沃飛長空副總裁兼首席公共事務官肖前志認為,很難想像航空產業這樣一個高度技術密集型、資本密集型的產業,幾十年沒有大的變化。但是當電動化的技術浪潮變革了汽車產業之後,下一個要卷的賽道就是航空賽道。

肖前志表示,電動航空和汽車有很強的通用性:技術理論基礎基本相通、供應鏈也有很大的複用空間,“從產業實踐的角度上講,希望將來電動航空能使用汽車產業80%的核心供應鏈”。

產業鏈有待打通,業內早已開啟實踐

張永偉指出,在感知、計算、執行器件或部件、動力電池、通信、材料等產業鏈上,三大產業的協同優勢尤為突出。機器人、低空經濟當前面臨的成本高企難題,本質是供應鏈未與成熟產業打通。

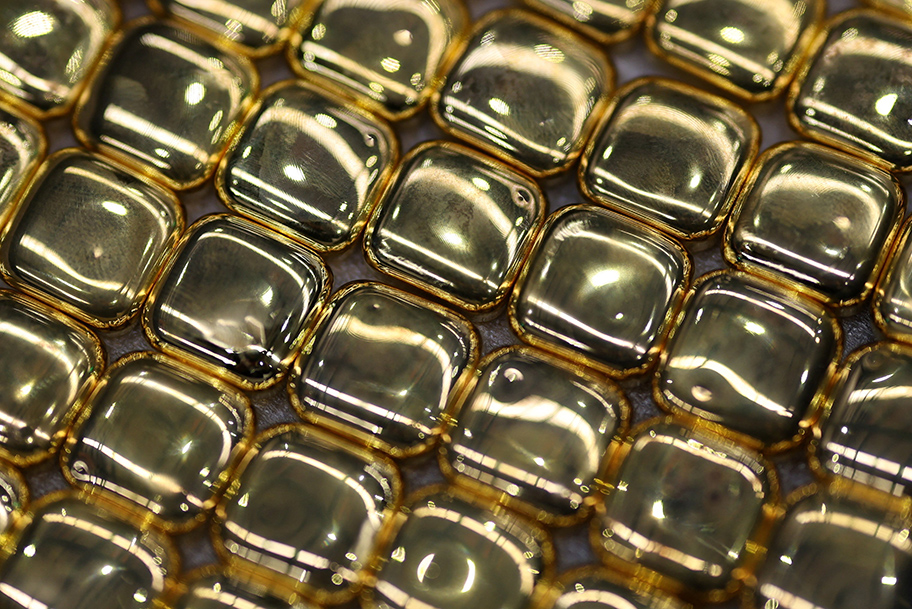

以感知為例,他介紹,2019年車用的鐳射雷達的採購價格是10萬元,五年的時間裏,鐳射雷達的性能成倍增長,價格卻已經降低到了800元,是智能汽車迅速地拉動了感知環節成本的下降,同時也是汽車零部件成本的大幅下降推動了行業的蝶變。

反觀當下的人形機器人等,製造成本仍舊是普及的一大障礙,張永偉提到,“一旦把供應鏈拉通,產生的效益將會非常明顯”。

清華大學自動化系研究員、機器人控制實驗室主任趙明國指出,當前具身智能發展過於分散,人形機器人可以借鑒汽車產業發展路線圖,從第一階段“人的智能占主導”分階段加入視覺感知能力、團隊配合等能力,最終實現更高程度的自主。

此外,由於應用領域差異和所處發展階段不同,三大產業在技術、產業鏈、應用上仍然存在差異,即便是共性技術也存在需求和指標差異。

張永偉強調,當前必須從單一的產業發展邏輯轉向統籌聚合思維,來發展這些本來就是“同根生”的產業,打破過去“產業脫節、科技脫節、政策脫節、部門脫節”的推進方式。一是要從單一產業發展思維轉向聚合統籌發展思維;二是協同規劃應用場景、基礎設施、算力體系,防止各搞一套、資源浪費;三是在政策、法規、行業管理等方面先行先試。

值得指出的是,當前,不少汽車零部件供應商正通過跟隨車企、跨界協同等方式進入新領域,向智能機器人、低空飛行產業拓展。

例如,汽車晶片企業地平線副總裁呂鵬表示,當下機器人市場的發展與早期階段的智駕行業有異曲同工之處。他提到,最近兩年,很多非常火的創業公司,其實都是脫胎於智能駕駛領域。地平線也將通過在車上積攢產品、體系能力,去推動機器人行業的大規模落地。

自動駕駛解決方案企業知行科技機器人事業部生態總經理張瀚文介紹,知行科技依託自身在汽車產業控制器、演算法等方面的積累,已經跨界智能機器人領域,並打造出了全球首款國產中高算力機器人控制器,目前已送樣至多家頭部機器人客戶進行測試。

在飛行汽車領域,肖前志提及,“全球凡是運營情況比較好、不缺錢的汽車主機企業,紛紛在幹這個事。”例如美國排名第一的飛行汽車企業JOBY,其產業股東是豐田;美國第二的Archer公司,背後是全球第四大汽車集團Stellantis;吉利則是沃飛的產業大股東。

來源:中國澎湃新聞

您當前的位置 :

您當前的位置 :