記者10日從中國科學技術大學獲悉,該校潘建偉、陳宇翱、姚星燦、鄧友金等人成功構建了求解費米子哈伯德模型的超冷原子量子模擬器,以超越經典電腦的模擬能力,首次驗證了該體系中的反鐵磁相變。相關研究成果於10日線上發表在國際學術期刊《自然》上。

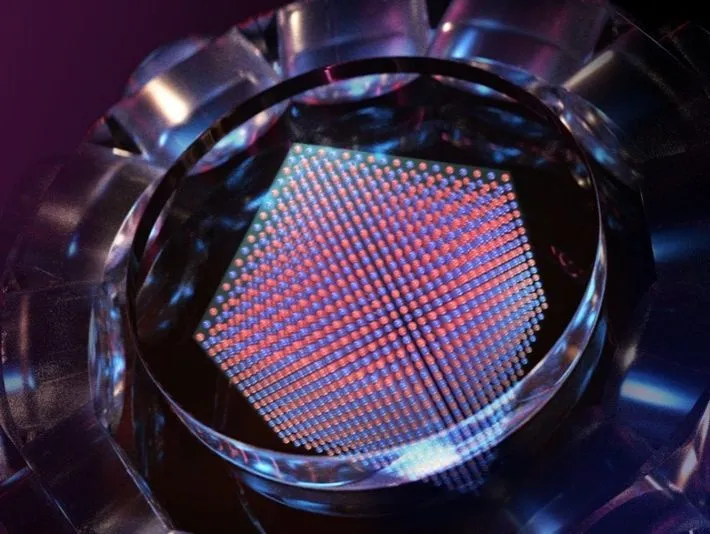

圖為“天元”量子模擬器示意。紅色和藍色的小球分別代表自旋相反的原子,它們在三維空間交錯排列,形成了反鐵磁晶體。原子被光晶格囚禁在玻璃真空腔中。製圖:陳磊

國際學術界為量子計算的發展設定了三個階段:一是實現“量子計算優越性”,這一里程碑目前已達到;二是實現專用量子模擬機以求解諸如費米子哈伯德模型這一類重要科學問題,這是當前的主要研究目標;三是在量子糾錯的輔助下實現通用容錯量子電腦。

費米子哈伯德模型是晶格中電子運動規律的最簡化模型,被認為是可能描述高溫超導材料的代表性模型之一,理論上僅能夠明確無摻雜條件下系統的低溫狀態是反鐵磁態。由於系統的複雜性,不僅反鐵磁態從未得以實驗驗證,而且摻雜條件下的系統狀態已經無法通過經典超級電腦進行準確數值模擬。因此,構建量子模擬器驗證包括摻雜條件下的反鐵磁相變,是實現能夠求解費米子哈伯德模型的專用量子模擬機關鍵的第一步。

在前期工作基礎上,研究團隊進一步降低了盒型光勢阱的強度雜訊,並結合機器學習優化技術實現了最低溫度的均勻費米簡並氣體製備,滿足了實現反鐵磁相變所需要的低溫。他們創造性地將盒型光勢阱和平頂光晶格技術相結合,實現了空間均勻的費米子哈伯德體系的絕熱製備。通過精確調控相互作用強度、溫度和摻雜濃度,研究團隊直接觀察到了反鐵磁相變的確鑿證據——自旋結構因數在相變點附近呈現冪律的臨界發散現象,從而首次驗證了費米子哈伯德模型包括摻雜條件下的反鐵磁相變。

陳宇翱表示,他們首次展現了量子模擬在解決重要科學問題上的巨大優勢。《自然》審稿人高度評價該成果:“有望成為現代科技的里程碑和重大突破”“標誌著該領域向前邁出了重要的一步”。

來源:中國科技日報

您當前的位置 :

您當前的位置 :