人才是AI長遠發展的基礎。中國AI人才數量全球領先,但缺口仍達500萬之多,其中既懂技術又通曉產業的複合型人才尤其缺乏。面向未來AI產業發展需求,我們既要培養具備扎實的數學、電腦科學和演算法理論基礎的AI技術領軍者,也要培養具備實踐經驗和解決實際問題能力的應用型人才。

今年中國兩會期間,無論是新聞發佈會、代表委員通道還是分組討論會上,人工智慧都是熱點話題。中國政府工作報告起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛表示,今年報告提出持續推進“人工智慧+”行動,就是要抓住這次人工智慧技術突破的機遇,使中國的數字技術與製造優勢、市場規模優勢充分結合,推動人工智慧大模型的廣泛應用,努力推動人工智慧真正能夠賦能千行百業、走進千家萬戶。

自2024年開展“人工智慧+”行動以來,中國人工智能產業跑出了“加速度”。據最新數據,現在每5個中國人中就有一人使用生成式AI。通過技術融合與產業創新,AI不僅重塑了傳統產業,催生了新業態、新模式,還優化了資源配置,提升了生產效率。可以說,AI正在重構我們的生活方式,正成為推動中國新質生產力形成的關鍵力量。

業界普遍認為,中國在AI賽道上具有獨特優勢:十億數字用戶的海量數據可為AI所用,日益完善的資訊通信基礎設施為智能化提供強大支撐,豐富的應用場景為AI迭代升級提供了“試驗田”,龐大的工程師隊伍奠定了人才基礎。同時我們也要清醒地認識到,在關鍵技術、人才培養、應用場景拓展等方面,中國AI領域還有一些亟待解決的問題。

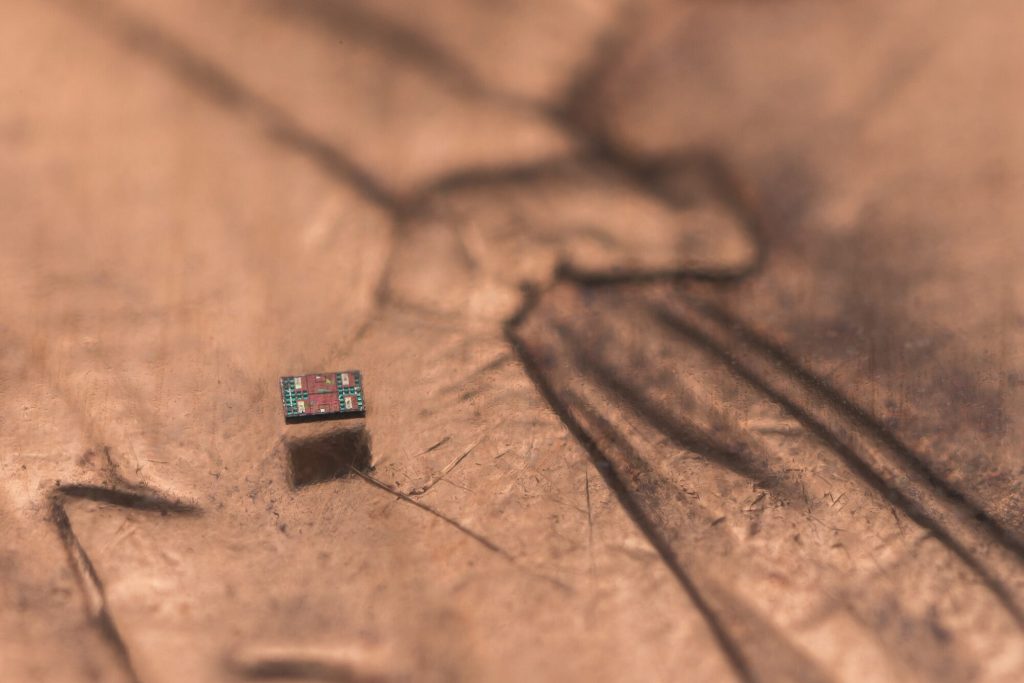

算力、演算法和數據是AI的三大基石,共同構成了AI技術發展的底層支撐。近年來,中國自主研發的AI晶片進步巨大,但在制程工藝、晶片架構和演算法優化方面,距離世界頂級水準仍有差距;在基礎理論研究方面尚顯不足,原創性成果較少;雖然擁有豐富的數據資源,但大量資訊還需經清洗和標注才能轉化為可用數據。

這些問題涉及產學研多個方面,破題之策也須從產學研協同創新切入,也就是要從傳統的“課題攻關”轉變為“生態共建”,打破院校、企業壁壘,實現資源的互補和融通,加速技術的轉化和應用,形成開放、共用、協同的生態系統。如深圳通過“龍頭企業牽頭+中小企業參與+科研機構支撐”牽引科研資源聯合攻關,中關村AI創新走廊借頂尖學府力量培育上百家初創AI企業,都是產學研協同創新的有益探索。

人才是AI長遠發展的基礎。中國AI人才數量全球領先,但缺口仍達500萬之多,其中既懂技術又通曉產業的複合型人才尤其缺乏。面向未來AI產業發展需求,我們既要培養具備扎實的數學、電腦科學和演算法理論基礎的AI技術領軍者,也要培養具備實踐經驗和解決實際問題能力的應用型人才。

與AlphaGo時代相比,如今的AI不再是玩具和演示品,而是在與具體場景的結合中創造價值——AI視覺檢測提高汽車零部件缺陷識別準確率,AI智慧社區提高群眾辦事滿意度,AI輔助診斷提升醫生閱片效率,AI無人機實現釐米級精准播種……未來,我們要進一步鼓勵各行各業接入AI,開腦洞、出奇招,讓高大上的實驗室成果落地生根,為高質量發展注入澎湃動能。

大力發展AI,不僅是中國技術進步的必然選擇,更是提高發展品質、保障國家安全的重大戰略。我們期盼AI成為推動中國經濟騰飛、社會躍遷的強大引擎,為美好未來書寫無限可能。

來源:科技日報

您當前的位置 :

您當前的位置 :