三井寺主殿金堂外景。

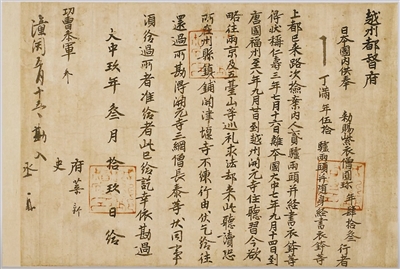

越州都督府過所。

2023年11月下旬,日本滋賀縣琵琶湖畔的三井寺內,一場陣雨剛剛停歇。空中的彩虹同寺內的秋色相映成趣,陽光透過紅葉,斑斑駁駁地灑落在石階上。石階兩旁,祝賀“智證大師圓珍相關文獻典籍——日中文化交流史”收錄於《世界記憶名錄》的豎幅標語格外醒目。

珍存至今的唐朝“過所”

“智證大師圓珍相關文獻典籍”是1100餘年前三井寺首任住持圓珍入唐求法的56件相關文獻,其中的47件收藏於三井寺內。2023年5月,這批文獻典籍被聯合國教科文組織列入《世界記憶名錄》,成為中華文化相容並蓄和中日文化交流互鑒的寶貴證物。

853年,圓珍入唐,先後在福州開元寺、天臺山國清寺、長安青龍寺等地修學。858年,圓珍攜大量經卷、法器等回到日本,被尊為三井寺第一代住持,並成為日本天臺宗寺門派創始人。在唐求法期間,圓珍與各界人士結下深厚友誼。圓珍的親身經歷以及他和唐朝人士的往來信件等,成為中日文化交流的歷史見證。

56件文獻中,兩份“過所”格外珍貴。這是圓珍一行漂洋過海抵達中國後,唐朝政府簽發給圓珍一行的通行許可證。一份是從開元寺到長安的“越州都督府過所”,另一份是從長安返回天臺山的“尚書省司門過所”。歷經千餘年,這兩份來自唐代的“過所”仍然完好無損地保存在三井寺內。三井寺第164代住持福家俊彥對筆者說,它們是考證圓珍在唐朝求法詳細時間和地點的珍貴史料,生動呈現了當時日中兩國文化交流的盛況。

如今,兩份“過所”已被裝裱成一幅手卷。裝裱方式非常簡單,除加裱了一段約5釐米的金色隔水外,上下沒有添裝任何多餘的材料。紙張上可見歲月的痕跡,但清晰的墨蹟、朱紅的印章讓人恍如夢回大唐。細讀之下,圓珍的足跡如在眼前。

853年,圓珍經海上航行抵達福州開元寺。1年後一路向北抵達越州(今浙江紹興)。他計畫前往洛陽、長安及五臺山巡禮求法,於是向越州都督府申請“過所”。855年,圓珍抵達長安,在青龍寺等地求法,並於約半年後向尚書省司門申請“過所”,離開長安時並未原路折返,而是過黃河進入山西地界。這符合“過所”中提到的“不練行由”,意思是持有者旅行時不必完全按照固定的線路。

從2023年11月起,三井寺在主殿金堂設展,向訪客介紹“過所”及其背後的文化交流故事。“過所”的等比例複製品被精心裝裱,放置在金堂內最顯眼的位置。許多遊客專程來訪,只為一睹“過所”真容,與古老的大唐公文展開一場跨越時空的奇妙對話。

珍貴史料中的文化交流

在“智證大師圓珍相關文獻典籍”中,不少史料如實展現了大唐對圓珍一行入唐求法的周到安排和熱情接待,也生動刻畫了圓珍對大唐的深切熱愛、對中華文化的孜孜渴求。

《圓珍請傳法公驗奏狀案》是圓珍歸國後寫就的奏章,可以視為他近5年大唐之行的總結報告。奏章詳細介紹了圓珍遊歷天臺山、洛陽、長安、黃河等地的見聞,字裏行間透露著他對大唐自然景觀和人文風物的仰慕。提及自己與福州官員林師翼“才見喜歡,猶如舊識”,與臨海縣開元寺高僧知遠“乍見喜歡,宛如骨肉”……賓主和諧的畫面躍然紙上。

圓珍返回日本後,始終保持著與唐朝高僧、學者的交流。他在年近古稀時仍一心鑽研佛法,並修書向大唐僧人尋求關於佛法的權威解釋。在被稱為《圓珍疑問》的書信中,他摘引多部佛法經典並列舉疑問,文中出現“乞垂委示”“其義如何”“唐言如何”等請求回答的表述。書信於882年寄往長安友人處,現存版本是圓珍抄錄的副本。

《唐人送別詩並尺牘》則是唐人向圓珍寄來的送別詩和書信,是9世紀日本僧人與中國僧侶、海商、官吏交往的原始資料。這些史料反映出圓珍多年來一直同他們保持聯絡、交流資訊,有時圓珍還請唐朝友人為他尋經求法,並互贈禮品。其中一份臺州開元寺僧人常雅寫給圓珍的書信中提到,作為對圓珍贈禮的答謝,常雅以“天臺南山角子茶”和“生黃角子”回贈。這也成為確切記載茶葉由中國傳入日本的最早史料。

《唐人送別詩並尺牘》的第二卷第九封是《徐直尺牘》。徐直是唐朝時期蘇州的一名官員,圓珍前往長安途中曾在徐直家中治病靜養,歸國後仍保持著書信往來和物品饋贈,多年不斷。《徐直尺牘》正是印證這段佳話的珍貴史料。

福家俊彥表示,圓珍留下的歷史文獻和典籍在日本國內被視為國寶,希望能夠以這批文獻列入《世界記憶名錄》為契機,讓更多人瞭解日中文化交流史上的重要一頁。

千年古刹的中國文化氣息

三井寺又名“園城寺”,始建於7世紀後期,距今已有1300餘年歷史,現為日本天臺宗寺門派之總本山,也是日本四大佛寺之一。行走在此地,能感受到濃厚的中國文化氣息。位於寺院北區的唐院,是圓珍歸國後為收納經書、法器等修建的,唐院的東側是藏經閣“一切經藏”,閣樓中央是一座八角形的巨大書架,收藏著眾多來自中國的佛教經典。

福家俊彥說,三井寺在歷史上多次遭遇戰火焚毀,包括“過所”在內的圓珍相關文獻典籍能夠保存至今,可謂“奇跡”,這背後是代代三井寺人的崇敬與愛護之心。

福家俊彥出生在三井寺,自幼耳濡目染圓珍和唐朝珍寶的故事。他傾心中國文化,尤好唐詩和書法。在寺院茶室中,一幅李白詩作《宣州謝朓樓餞別校書叔雲》就是福家俊彥的親筆。“抽刀斷水水更流,舉杯消愁愁更愁。人生在世不稱意,明朝散發弄扁舟。”太白詩篇中的慷慨豪邁,一直深深感染著他。

擔任三井寺住持以來,福家俊彥已多次前往中國,尋訪圓珍入唐求法的足跡。每次旅行的起點都是杭州,西子湖畔優美的自然風光和濃厚的歷史人文氣息令他流連忘返。他告訴筆者,已經為2024年的中國之旅做好了功課。從史料中,福家俊彥發現一處曾經為圓珍查驗“過所”的關卡。“圓珍大師從長安返回天臺山時,曾經通過浮橋渡過黃河。當時往來人馬絡繹不絕,兩岸有八尊鐵牛作為地錨——這應該就是如今中國山西省的蒲津渡吧?”福家俊彥拿著資料和筆者確認,“這是曾經注視圓珍大師渡河的鐵牛,我盼望著親眼見到它,以寄託對圓珍大師求法之路的追思。”

圓珍相關文獻典籍絕大部分以漢文寫就。福家俊彥表示,日語中至今使用大量源於中國的漢字,兩國民眾即使不懂對方語言,也可以進行“筆談”,這體現出兩國人文交流有著天然優勢和堅實基礎。

三井寺的鐘樓坐落在主殿廣場的一角。約16世紀時,日本仿照宋人“瀟湘八景”作“近江八景”,“三井晚鐘”名列其中,被文人墨客廣為稱頌。結束採訪之際,福家俊彥來到鐘樓,珍而重之地敲響古老的梵鐘。“咚……”飽滿渾厚的鐘聲悠悠回蕩,也穿越時空,迴響在中日文化交流的歷史長河中。

來源:人民網

您當前的位置 :

您當前的位置 :