在中西文化交流史上,由於文化背景的差異,中西文化衝突事件屢有發生。清初順治末年至康熙初年,發生了震驚朝野、影響中外的“曆法之爭”,因此案涉及 17 世紀西洋傳教士湯若望,故也稱“湯若望案”。

湯若望,德國天主教耶穌會傳教士, 明萬曆四十六年(1618 年)來華傳教。由於通曉天文曆法、學識淵博,崇禎七年(1634 年)被聘至宮中,專修曆法。在徐光啟等主持下,湯若望與耶穌會士羅雅穀、龍華民共同編成《崇禎曆書》,該書堪稱一部集歐洲古典天文學知識和數學知識的百科全書。

清順治初年,清廷設立欽天監,專門掌管天文氣象和曆書編制等事務,湯若望對《崇禎曆書》加以修改, 編成《西洋新法曆書》。由於湯若望推行的西洋新法準確推算出日食的時間,因此受到重用,被任命為欽天監監正,負責推算、制定新曆和預測天氣。清廷正式採用湯若望所修《時憲曆》,推行全國。這是中國曆法史上的一次重大變革。

在中國歷史上,聘請一位歐洲人擔任皇家“天文臺台長”,實屬聞所未聞之事。康熙初年,新安衛官學生、安徽歙縣人楊光先狀告欽天監監正湯若望新法十謬,楊、湯二人對簿公堂,圍繞天文曆法、宗教信仰等多方面問題展開了針鋒相對的大辯論。最終,湯若望等數十名西洋傳教士被判下獄,由湯若望主持修訂頒行全國的《時憲曆》被廢止,各地傳教建堂活動也被禁止 ;李祖白等 5 位涉案官員被處死, 多名官員受到革職、流放等處分。

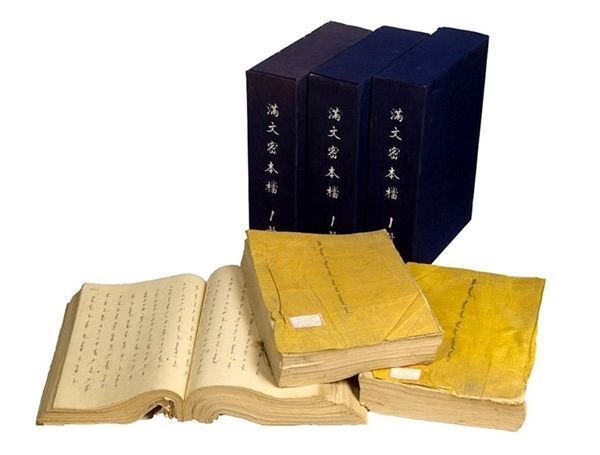

清代內閣滿文密本檔

“曆法之爭”這一事件,從表面上看是中西方在編制曆法上的不同意見所引起的學術之爭,實際則是長期以來中西方文化在清代統治集團內部激烈衝突的表現。

有關這一案件的翔實記載,現珍藏於中國第一歷史檔案館內閣滿文密本檔中。檔案中有 24 件以滿文記載的密本檔,較為集中地反映17 世紀西洋傳教士在華活動情況,其中詳盡記載了康熙四年(1665 年)審理湯若望案的始末。如康親王傑書等會審案件時,湯若望、楊光先對九十六刻、百刻、春分、中四星、置閏、四餘、選擇榮親王葬期等問題的口供供詞 ;禮部尚書祁徹白等審訊利安當、金尼閣等 5 名西洋人的全過程 ;處理天主堂、天主畫像的決議 ;刑部尚書尼滿等議免湯若望等傳教士罪名等。

清代內閣密本檔,是系統抄錄官員呈進密題本而成的檔冊。自順治十年(1653 年)至康熙十九年(1680 年)正月,每月或半月為一冊, 共計 154 冊。密本檔作為清初中樞機關權力機構形成的文書檔案,具有極高的史料價值。內閣密檔是中國文化寶庫中的珍品,更是世界文化遺產的組成部分,不僅入選《中國檔案文獻遺產名錄》,並於 1999 年被列入聯合國教科文組織《世界記憶遺產名錄》。

時至今日,清代內閣密本檔的價值受到越來越廣泛的關注。

来源:档案故事

您當前的位置 :

您當前的位置 :