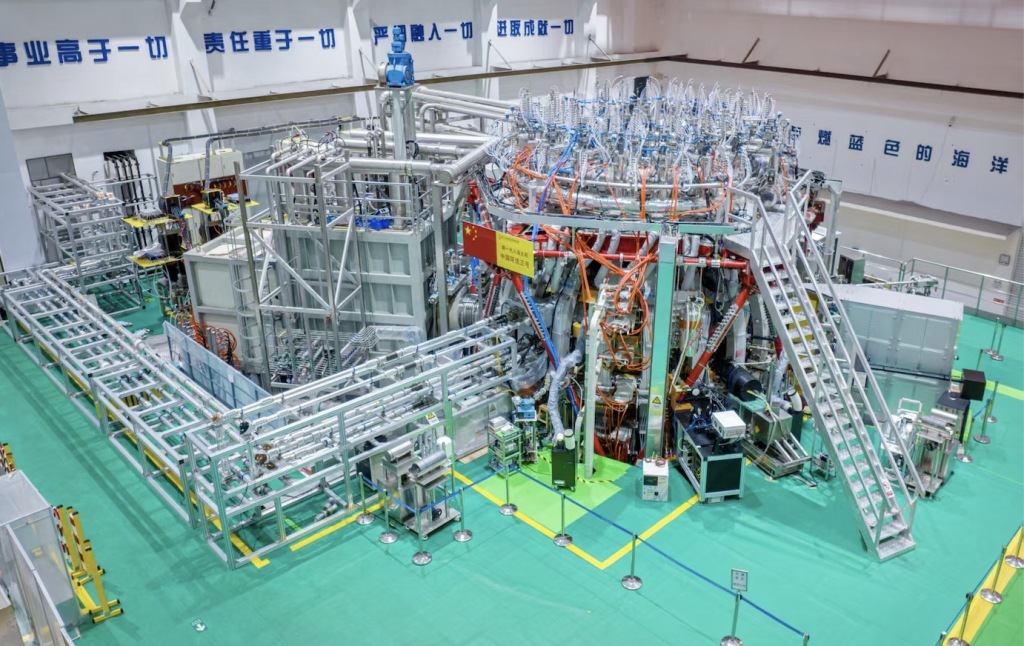

3月28日從中核集團獲悉,新一代人造太陽“中國環流三號”首次實現原子核溫度1.17億度、電子溫度1.6億度,綜合參數聚變三乘積實現大幅躍升,中國聚變挺進燃燒實驗。

“中國環流三號”是我國自主研製的可控核聚變大科學裝置,其能量產生原理與太陽發光發熱相似,因此被稱為“人造太陽”。上述“雙億度”標誌著中國可控核聚變向工程化應用邁出重要一步。為實現聚變能源,需要提升等離子體綜合參數至聚變點火條件。

據記者報導,中核集團“中國環流三號”總設計師鐘武律介紹稱,該裝置的實驗實現了“雙億度”,綜合參數也大幅躍升,標誌著我國的核聚變研究挺進燃燒實驗。自主研發的加熱、控制與診斷等設備與系統首次投入運行,相關技術指標達到了國際前列,創造了我國核聚變研究多項新紀錄。

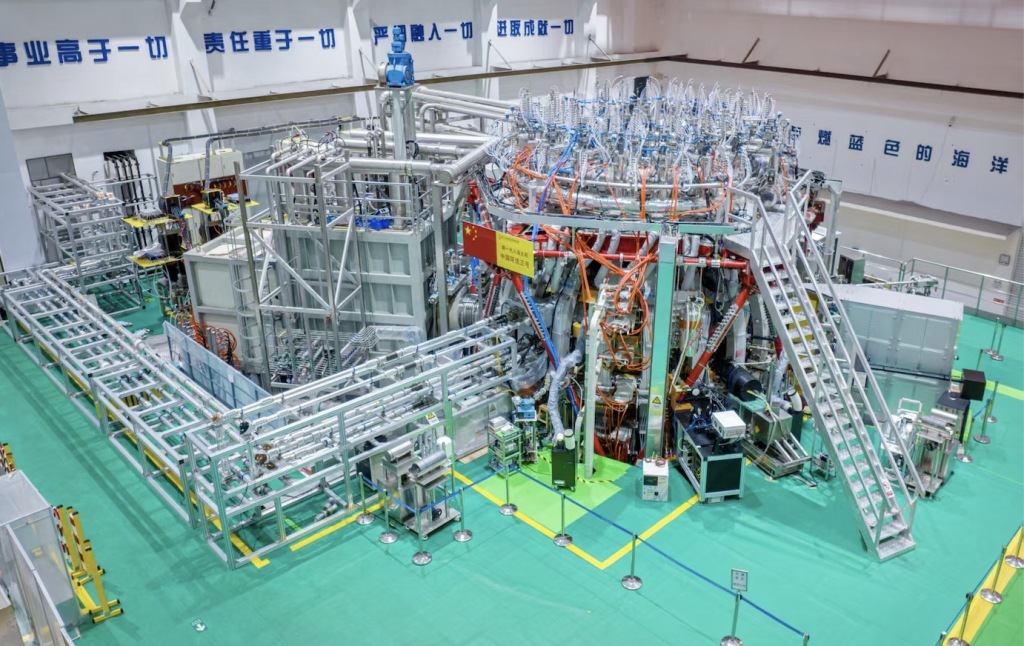

中國環流三號

中國環流三號

鐘武律此前受訪時解釋稱,讓核聚變可控必須同時滿足三個苛刻條件,也就是所謂的“聚變三乘積”:“第一需要上億攝氏度的高溫,因為只有溫度特別高,原子核才會‘跑’得更快。第二是等離子體的密度要足夠高,這樣原子核之間碰撞發生聚合反應的概率就會提高。第三要長時間地控制住這些原子核,也就是說要將高溫高密度的核反應條件維持足夠長的時間。只有這樣,才能夠使核聚變發生,並且持續下去。”

今年全國兩會期間,全國政協委員、中核集團聚變領域首席科學家段旭如介紹,截至目前,“中國環流三號”在可控核聚變領域取得了多項突破性進展。但“中國環流三號”仍處於實驗研究階段,目標是驗證聚變堆物理與工程相關技術的可行性,還不是直接發電,“中國環流三號”的核心任務是實現“聚變點火”,按照我國核能發展戰略,其應用預計在本世紀中葉(約2050年前後)實現,預計2045年左右進入示範階段,有望在2050年前後商業化發電。後續還需突破穩態運行、材料與工程、經濟性等瓶頸。

2023年12月,中核集團核工業西南物理研究院在法國卡達拉奇與ITER總部簽署了深化戰略合作實施協議,宣佈新一代人造太陽“中國環流三號”面向全球開放。

來源:中國澎湃新聞

您當前的位置 :

您當前的位置 :