托馬斯·曼在逃離納粹德國、登上前往新大陸的郵輪時,忽然想起了那個著名的問題:如果將你送到一座荒島,且只許你帶一件物品,你會選擇什麼?而當時曼的手提箱裏除了少量衣物,僅有一套德文版《堂吉訶德》。

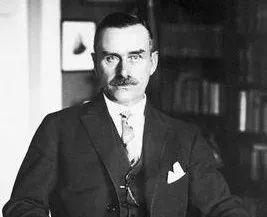

托馬斯·曼

那是一九三八年的春天,《堂吉訶德》陪伴了曼的整個航程。最後,他在日記裏這樣寫道:“三月二十九日:我夢見了堂吉訶德。他是活生生的一個人,數日裏和我促膝長談……他和我一樣謙恭友善,而且充滿了難以名狀的熱情。於是我想起了昨天的閱讀:‘我已經不是從前的堂吉訶德·德·拉曼恰了,我現在是好人、善人阿隆索·吉哈諾,在家受人尊敬,外出也人見人愛。’於是,無限的悲痛和憐憫、崇敬和思戀在我心中油然而生……有一種傳統,它非常歐洲,那就是懷舊……然而,透過晨霧,眼前漸漸浮現出曼哈頓的高樓大廈。那是一抹神奇的殖民地風景,聳立著一座高塔入雲的偉大城市。”

1、童年的味蕾

《堂吉訶德》插圖

據曼回憶,《堂吉訶德》是他童年接觸到的第一部印象深刻的文學作品。我想,他極有可能是受了德國浪漫派的影響。用海涅的話說,“塞萬提斯、莎士比亞、歌德成了三頭統治,在敘事、戲劇、抒情這三類創作裏各各登峰造極……”是的,一開始讀什麼非常重要,因為它關係到能否使孩子從小喜愛經典,然後漸成習慣。無論做什麼,一旦成為習慣,也便成了生命的有機組成部分。因此,欲使孩子喜歡閱讀,就必先讓他們親近文學,而且最好是文學經典。叔本華的至理名言是:好書讓人變好,壞書使人變壞。這和塞萬提斯之謂如出一轍。所謂“讀什麼書,成什麼人”,經典閱讀的確可以培養氣質:我們古人管這叫“書卷氣”。這其中自然還有更為重要的情懷。

事實是,曼一發而不可收,並終究激發、成就了他的天才。我唯一不敢苟同的是他關於懷舊的指涉。我以為懷舊同樣非常中國,並且是人類共通的情狀。尤其是在中國,懷舊與土地、鄉情關聯,蓋因中華民族歷經幾千年農耕社會而繁衍至今;用故友柏楊先生的話說,世界上找不到第二個民族像我們這樣依戀故土矣。是啊,從隆古的謠曲到唐詩宋詞,我們最美的篇章莫過於思鄉懷舊之作。“昔我往矣,楊柳依依;今我來思,雨雪霏霏”(《詩經》);“舉頭望明月,低頭思故鄉”(李白);“露從今夜白,月是故鄉明”(杜甫);“晨起動征鐸,客行悲故鄉”(溫庭筠),等等,等等,延綿不絕,精美絕倫。

回到我們的問題:為什麼需要文學?答案可有多種,用時下年輕人的話說或有N種也未可知;但任何一種也許只是我們所能想見的關乎文學的冰山一角。

而我,為了回答這個既古老又常新的問題,不僅想起了曼想起的問題,並且勾起了童年的記憶,因為它也非常文學。

我生於緊鄰“三味書屋”的一片老宅,老宅中間有一座八角亭。囿於魯迅的緣故,那老宅幾易其主、幾經改造,早已人是物非,沒了過去的模樣。加之從百草園至大禹陵,紹興雖小,卻出過無數名士騷客,其中既有錚錚鐵骨,也不乏圓滑師爺。子曰“見賢思齊”,面對古來聖賢,我等難免自慚形穢。但好處也是明擺著的。作為紹興人,從小耳濡目染,許多文人墨客的美麗傳說無意間化作精神之氧,匯入血脈,真善美、假惡醜不廂雜廁。勾踐臥薪嚐膽,範蠡功成而退,文種視死如歸,西施忍辱負重,再加上子胥的剛正不阿、夫差的貪色忘義、伯嚭的奸宄叛國,那是何等驚心動魄的歷史劇啊!還有陸遊與唐婉的千古情緣,兀自於沈園化作美麗的神話。“錯,錯,錯”,“莫,莫,莫”,多麼哀婉動人!又或者徐渭的故事:且說怪才徐文長桀驁不馴,煢煢孑立,其所言所行無不被京劇臉譜似的一筆筆勾描、一點點誇大,最終遠離了本真,成為傳奇。它們活像時下的許多網路段子,諧中有黠,黠中有義,堪稱民間文學的一個微縮。倘使將其同《笑林》或《笑林廣記》或廣義的喜劇聯繫在一起,那麼文學對道統的某種顛覆性便難免令人敬畏。與此同時,從王充、謝安、嵇康、謝道韞到王羲之、王陽明、秋瑾、蔡元培,可謂故事多多,難以盡述。

然而,我想說的是,讀書猶如飲食,從小培養的味蕾其實會伴隨人的一生。試想,我等自小吃泡飯、菜蔬,鮮有葷腥入口,長大後對西餐,尤其是乳酪之類的抗拒就非常頑固。留學期間,雖然嘴裏不說,但我心裏明白,童年味蕾的記憶使我這輩子都不會喜歡洋人的乳酪了。呵呵,誰稀罕動他們的乳酪呢?!同樣,孩時家國貧困,咱新鮮豆腐都吃不上,又怎會讓它發酵變臭?!於是,目下遍地開花的臭豆腐我也從來不碰。當然,這不能一概而論。人之不同,猶如其面;即使性之相近,也還有習之相遠、尚之相異。

由此及彼,我始終認為閱讀的習慣也是從小養成的。而文學閱讀無疑是培養孩子閱讀習慣的最佳門徑。這是由文學的特殊性所決定的(或可謂文學的最大好處之一):集形象性或生動性、趣味性或審美性於一身。古今中外,鮮有孩子不喜歡聽故事的。人們從聽故事,到讀故事,再到寫故事和講故事,這是文學賴以存在的根本原因和現實理由。若非要將人的心智分作情商和智商,那麼文藝顯然是人類情商的最高體現。二〇一六年,適逢湯顯祖和莎士比亞、塞萬提斯逝世四百周年,文化部、國家圖書館等單位舉辦了一系列活動,旨在紀念偉大先賢、推動全民閱讀。就參加的幾場講座而言,所見所聞著實令我唏噓了好一陣子。首先,參加活動的聽眾或觀眾多為離退休老人和已晉父母的中年男女。歸類並包,他們的問題幾乎只有兩個:怎麼才能讓孩子喜歡讀書?孩子們該讀什麼樣的書?可見他們所來所往十分明確:為了孩子。

我當時趁勢借用了塞萬提斯的一句名言:讀什麼書,成什麼人。大意如此。至於如何培養孩子的閱讀習慣,我認為沒有比閱讀文學作品,尤其是文學經典更有效的了。除卻前面提到的兩大特性,它們潛移默化、潤物無聲的教化功能也是任何其他書籍所無法比肩的。相形之下,目下充斥的電子遊戲和網路速食其實非常不利於兒童閱讀習慣的養成。且不說前者所賦予的感官刺激妨礙兒童親近相對“枯燥”(有時還比較“冗長”)的文字,即使比較嚴肅的影視作品也因其不可避免的單向度定格特徵而對閱讀(文字)的巨大張力產生制約作用。這裏還有心理學層面上的先入為主。比方說,《紅樓夢》中人林黛玉,影視作品給出的只能是陳曉旭或張曉旭、李曉旭,而絳珠仙子在我等蠹書蟲的心目中卻是說不盡的。恰如後結構主義所誇張的意義延宕或延異。這是語言文學特有的想像力熵值:越是經典,其想像空間越大,熵值越高。莎士比亞之所以說不盡,也是因為“一千個讀者,就會有一千個哈姆雷特”(歌德語)。

2、青年的熱情

在國外,較之《紅樓夢》,《聊齋志異》無疑擁有更多讀者。在這些讀者中,青少年大多將女鬼的故事視為恐怖小說。也許正因為如此,博爾赫斯等人遴選的《幻想小說》中,並沒有《聊齋志異》的任何篇什,倒是攫取了《風月寶鑒》和《賈寶玉夢遊太虛境》。問題是:他們怎麼也想不通,為什麼女鬼總是愛上書生?哈哈,其實道理很簡單,因為寫書說書的大都是書生。這有點像腦筋急轉彎。但若非要將簡單的問題複雜化,那麼圍繞這個做幾篇博士論文也未嘗不可。

《聊齋志異》插圖

倘說兒童的共同特點是不把遊戲當遊戲,不把故事當故事(雖為虛構,卻非常真實。富恩特斯借矛盾修辭,謂此乃“真實的謊言”)。所謂戲時“郎騎竹馬來,繞床弄青梅;同居長幹裏,兩小無嫌猜”(李白);學則“幼是定基,少是勤”(洪應明),否則必然白首方悔讀書遲,空悲切。

說到悲切,當下最令人憂心的依然是讀書習尚的缺失和讀什麼書的問題。青少年固然精力充沛,求知欲旺盛,好奇心強烈,正是讀書的好時候;但應考、戀愛及各種難違之約、難卻之情也紛至遝來,每每令其應接不暇。然而,起決定作用的永遠是主觀因素。童年的味蕾、童年的習慣已經形成,倘使荒廢精力、遠離書本,那麼肯定只有“少壯不努力,老大徒傷悲”了。

關鍵在於,少年易學老難成。人活一生,草長一春,人不能事事躬親、處處躬親,而文學所能提供的生命情景和生活體驗卻幾近無限:激發彼時彼地鮮活存在的無盡想像,其審美和認知價值無與倫比。這自然也是文學的一大好處。至於青少年火一般的熱情,大可推動社會變革與進步,使各項事業蒸蒸日上;小可用“點燃未來的萬家燈火”(泰戈爾),或“讓小鳥在彩虹上築巢”(維多夫羅)來想像。

此外,文學不僅是審美對象、認知方式或載道工具,它也是民族的記憶平臺,蘊藉了太多的集體無意識,因此還是民族文化及其核心價值觀的重要體現。這就牽涉到語言文學與民族之間那難分難解的親緣關係。正因為如此,第二次世界大戰以後,當有人問及丘吉爾,莎士比亞和印度孰輕孰重時,他說如果非要在兩者之間做出選擇,那麼他寧要莎士比亞,不要印度。當然,他這是從卡萊爾那裏學來的,用以指涉文學的重要、傳統的重要。而語言文學永遠是一個民族所能傳承的最大傳統,也是其向心力和認同感的重要基礎。

當然,文學的力量並不局限於本民族。曾幾何時,奧斯特洛夫斯基的一部《鋼鐵是怎樣煉成的》使無數中華熱血青年放棄優越的生活奔赴延安,奔赴抗日戰場。問題是時移世易,如今連自家的“四大名著”都上了“死活讀不下去”的榜單(據2013年廣西師範大學出版社抽樣調查):《紅樓夢》位列榜首。《西遊記》被大話戲說,《三國演義》和《水滸傳》橫遭批判。再何況,摒棄了《三國演義》和《水滸傳》,輕忽了《北宋楊家將》和《說嶽全傳》等等,中華民族還要不要血性呢?屈原、杜甫、嶽飛以及魯郭茅、巴老曹的地位急劇下降。嗚呼!還剩下什麼?張愛玲、徐志摩、周作人、廢名、穆時英嗎?後者並非一無是處,但若置於彼時彼地、歷史語境,那麼孰重孰輕不言自明。而目前剝離歷史情境,攻其一點不及其餘似乎漸成時尚。嗚呼哀哉!

與此同時,文學是多維的,它既可以是柏拉圖式的否定性想像,也可以是巴爾扎克式的歷史書記;既可以像卡夫卡、博爾赫斯那樣哲學化,也可以像喬伊斯那樣讓你啃去吧!不過作為讀者,我們盡可以取捨由己,俯仰任意。誰叫文學是一座摸不著邊際的冰山呢?我想海明威在言說冰山理論時,他是極其謙恭的。這理應是所有文學讀者、作者、譯者和學者(尤其是學者)應有的態度。加西亞·馬爾克斯在創作《百年孤獨》之前,做了多年謙恭的讀者、記者、學者和編劇。他服膺於《聖經》,服膺於索福克勒斯,服膺於塞萬提斯。服膺於十九世紀經典作家,服膺於他的啟蒙文學《一千零一夜》,並被魯爾福所震懾、所折服,如是由衷地感喟:所有拉美作家其實都在奮力寫作自己的《聖經》、民族的《聖經》、拉美的《聖經》,只是角度和細節有所不同而已。而我們作為中國讀者,中國作者,中國譯者,中國學者,也只是文學這座巨大冰山的點或點綴。用博爾赫斯的話說,每一種閱讀,每一種書籍,都是沙堆中的一粒。甲連乙,乙連丙,循環往復,沒完沒了。而文學是大腦和心靈的最好延伸,就像汽車、輪船和飛機是腿腳的延伸,槍炮、機床、吊車是胳膊的延伸。

再則,文學的確又是“無用之用”,它一不能吃,二不能穿,三不能住,唯一的好處是茶餘飯後聊可平衡道器。該出手時學堂吉訶德,該猶疑時學哈姆雷特。誠然,說到平衡道器,又不免有一個用字,或者拿悲劇醫治哀傷、用喜劇自嘲嘲人;又或者陶熔誘掖、熏浸刺提,卻難以立竿見影。至於能否興觀群怨,則更要看才華、積累和(話語)力量。再說得功利一點,文學還是民族文字的土壤和碩果,而文字無疑是民族文化的最大傳統。其對人類的貢獻,大是脫蒙,小謂脫盲。而民族的所有經典,譬如我們的經史子集,皆應中文而在,皆應文學而美。

且說讀書的習慣一旦養成,必定終身受益。就各國閱讀數量而言,位居前列的以色列便是文學“消費”大國。文學經典老少鹹宜,尤其對於閱歷較淺的青少年,上可修心明德,中可增才添華,下可消磨時光、權作怡情雅趣或者“心靈雞湯”。好在青年“像早晨八九點鐘的太陽”,朝氣蓬勃,熱情四射,希望無限。正所謂“江山代有才人出”,但有才之人畢竟是少數,是那些有理想、有抱負,而且有毅力、有準備(或天賦)的極少數人;並非所有青少年皆可成才,遑論坐享其成。天上掉不下餡餅來;設若掉得下來,也得起早去撿啊!古人雲,勤可補拙,勤可補闕,青春讀書猶未晚。想人家薩拉馬戈三十歲愛上文學,而後大量閱讀;六十歲開始寫作,再而後一不小心捧得諾貝爾獎;儘管諾貝爾獎不是衡量文學的標準,更非唯一的標準。反之,愛因斯坦從小喜歡文學,但最終卻選擇了科學,並視科學為文學的姐妹。可惜他沒有認真討論過文學同科學的關係,倒是在談論宗教與科學時不經意捎上了文學。他對宗教信仰進行了大而化之的分類與比照,稱原始宗教為“恐懼宗教”(神話傳說何嘗不是恐懼文學?),即人們因懼生教、因駭信教。這與我國古人所謂的“幻由心生”是一致的,而且符合馬克思主義關於宗教以及文學(神話)起源的言說。同時,愛因斯坦認為第二類宗教是“道德宗教”,即人們出於心靈慰藉或終極關懷而催生的信仰(文學何嘗不是如此?)。尊重起見或基於撫慰的需要,許多科學家即或不信上帝,也會予以擱置(這也是中國化馬克思主義對宗教問題的處理,共產黨人不信教,卻允許黨外人士信仰自由)。第三類顯然是愛因斯坦真誠擁抱的“宇宙宗教”,那是物質和精神、自我和萬物的雙重或雙向求索,它服從於人類廣義的藝術和科學精神,是源遠流長的“愛智”思想在現代與未來的延展。它體現了哲學、文學或科學本體論及“我是誰”、“從哪里來”、“到哪里去”等既向內又向外的無限詰問與探詢。後者是由畫家高更最先提出的,它非常哲學,也非常文學。它被習總書記引申為“我是誰”、“為了誰”,從而擢升到了更高的境界,一如將王國維治學三論引申為為了共產主義信仰三境界。

3、成年的反芻

成年是收穫的季節,但更是付出的季節,你得給別人講故事了。於是,“書到用時方恨少”,麻煩來了。

就我從事的這個行當而言,作家固可在年輕時一舉成名,創作出劃時代的“這一個”、“那一部”,但學者很難做到這一點。這是因為學術較之創作更具意識形態色彩,也更受制於上層建築,故而需要更多的閱歷和讀書等多重積累。天賦固然重要,但學術研究不可能脫離研究對象及其創作肌理、生活環境和文學景態,後三者均可無限延伸至學術史和社會史維度。因此,任何一個課題,都夠你惡補一陣子的。隨便舉個例子,譬如《紅樓夢》,你想稍稍靠近它,起碼得知道它在乾隆年間還是“誨淫誨盜”之作,自然入不得《四庫全書》這等封建王朝的經典譜系(除卻詩,實際上戲劇和小說分別被稱作優伶之術和稗官野史,不登大雅之堂。尤其是小說,一直要到維新變法才開始獲得正名);循著“維新變法”的濫觴和“五四”新文化運動大潮,它才拂去歷史落下的塵埃;而且經由梁啟超、王國維、蔡元培、胡適等,開啟了經典化過程。

說到經典。我知道這又是個說不清、道不明的課題。卡爾維諾(《為什麼讀經典》)說了經典的許多好處,卻始終沒有明確指認何為經典。自然,反過來說,經典的好處本身成就了經典,譬如它可資反復閱讀,它具有多重乃至無限的闡釋空間,它可能進入我們的集體無意識,等等。而我想補充的是:一、經典是現時的,也是歷史的,但主要是現時的;二、經典是民族的,也是世界的,但主要是民族的。

卡爾維諾 《為什麼讀經典》,譯林出版社

先說第一點。有關證據多多,譬如近現代西方的文藝復興運動和浪漫主義思潮。文藝復興運動是一次經典重估,浪漫主義思潮亦然。前者憑藉阿拉伯“百年翻譯運動”和新柏拉圖主義對喜劇的擁抱,顛覆了在古希臘—羅馬占主導地位的亞裏士多德主義。於是,酒神精神使喜劇成為文藝復興運動的首要體裁,而宗教神學的廣廈在成千上萬喜劇觀眾的嘎嘎笑聲中轟然坍塌。但浪漫主義對悲劇和新亞裏士多德主義的青睞再一次改變了文學的發展向度,悲劇精神被再次喚醒,莎士比亞悲劇、塞萬提斯小說被重新發現並定於一尊。後來的現代主義、後現代主義固然更為複雜,但文學這個由文與學組成的偏正結構猶如一枚錢幣的兩面,一而二、二而一,孰因孰果通常很難截然區分。都說二十世紀是批評的世紀,但實際上文學創作同樣風起雲湧,相對的絕對性(如客觀真理)被絕對的相對性所取代。於是,人們言必稱模糊,言必稱不確定。於是,顛覆了莊嚴,消解了崇高。這對誰有利呢?也許是資本吧。誰吆喝得響,誰手裏有錢,誰就是文壇老大。於是,文壇變成了證券市場。

總之,儘管魯迅稱文學最不勢利,而且他對東歐作家的情有獨鐘證明了自己的說法,但時有偏側,人有好惡。隨著浪漫主義理想的破滅,十九世紀的現實主義作家將矛頭指向了資本(就像大司鐸魯伊斯和莎士比亞對金錢的口誅筆伐)。巴爾扎克堪稱其中的佼佼者,馬克思、恩格斯對他褒獎有加。恩格斯在評價巴爾扎克時,將現實主義定格在了典型環境中的典型性格。這個典型環境已經不是啟蒙時代的封建法國,而是資產階級登上歷史舞臺以後的“自由競爭”(馬克思語)。這時,資本起到了決定性的作用。在此,我們不能以簡單的反本質主義否定事物的基本屬性、社會的基本狀態和歷史發展趨勢。在《致瑪·哈克奈斯》的信中,恩格斯批評這位工人作家說:“我決不是責備您沒有寫出一部直截了當的社會主義的小說,一部像我們德國人所說的‘傾向小說’,來鼓吹作者的社會觀點和政治觀點,我的意思決不是這樣。作者的見解愈隱蔽,對藝術作品來說就愈好。”這是就馬克思所說的“席勒式”和“莎士比亞化”所言的。恩格斯同時指出,“我所指的現實主義甚至可以違背作者的見解而表露出來”,那便是巴爾扎克的“現實主義的最偉大勝利之一”:“他的偉大的作品是對上流社會必然崩潰的一曲無盡的挽歌……而他經常毫不掩飾地加以讚賞的人物,卻正是他政治上的死對頭……這樣,巴爾扎克不得不違反自己的階級同情和政治偏見;他看到了他心愛的貴族們滅亡的必然性,從而把他們描寫成不配有更好命運的人。”恩格斯所說的這些人就是資產階級及其代表的“人民群眾”。較之法國封建貴族,資產階級的確代表了更為廣泛的人民群眾,這也是資產階級革命成功的保證。

但是,近一個時期巴爾扎克被悄無聲息地邊緣化了。和巴爾扎克一樣,托爾斯泰在我國的命運同樣堪憂。究其原因,除了西方所謂的意識形態“淡化”,恐怕還有我們的自我放逐和盲目(與西方)趨同、向資本投降等等。

且說列寧對列夫·托爾斯泰的褒獎具有鮮明的國家意識和階級立場。套用恩格斯的話說,那是因為他看到了托爾斯泰的現實主義的勝利。在《列夫·托爾斯泰是俄國革命的一面鏡子》一文中,列寧認為托爾斯泰表現了俄國革命的特點。因此,他的矛盾是俄國農民的矛盾。由此,列寧稱托爾斯泰是偉大的、清醒的現實主義者。

再說第二點。譬如前面說到的《紅樓夢》,它的經典化過程是在二十世紀初完成的,且遠未成為世界經典。這多少與國家的實力和影響力有關。在外文所邀請的多位諾貝爾文學獎獲得者中,唯鄰近的大江健三郎通讀過它,餘下各位幾乎渾然不知其為何物。而目前我們心目中的經典,也是混沌一片。粗略區分,大概有兩類。一類受蘇聯影響,不可謂不重要;另一類是受了西方的影響,或者說別人的送來加上我們的拿來。當然,這其中會有交叉。但問題在於我們尚未建立起真正屬於自己和自己需要的經典譜系。這個譜系應該成為我國話語體系和價值體系的組成部分,甚至說基石也不為過。它設若有過,也早已支離破碎、邊界蕩然,不能適應時代的要求了。這裏既有對外開放之因,也有價值觀發散之果,反之亦然。籠統一個是非好壞斷然不能厘清其中利弊。需要說明的是,別人的寶貝未必同樣是我們的寶貝,別人送來的也未必是我們需要的。這就像美洲印第安寓言所說的,你把漁民的小船搬到自家山區的屋頂供起來,只會壓垮茅屋;非特無益,反受其害。而作為馬克思主義中國化的最早表徵,“實事求是”便是青年毛澤東從嶽麓書院採擷的朱熹匾(題詞)。可見思想可以融會貫通,可以“古為今用,洋為中用”;文學亦如此。關鍵在一個化字。且說拉美的尋根運動催生了我國的尋根文學;而魔幻現實主義對莫言來說,其最大的功用或許是讓他重新回到了民族傳統,回到了“俺們的老鄉”蒲松齡及形形色色的街頭藝人(主要是說書人或“遊吟詩人”)。

此外,世界文學一路走來,也確有自己的一些規律。童年的神話、少年的史詩、青年的戲劇(一說抒情詩)、中年的小說、老年的傳記(一說回憶錄)是一種規律;由高向低、由強至弱、由大到小等,也不失為是一種軌轍。當然,這些並不能涵蓋文學的複雜性和豐富性。事實上,認知與價值、審美與方法等等的背反或迎合、持守或規避所在皆是。況且,無論“六經注我”還是“我注六經”,入乎其內還是出乎其外,都很難簡單界定。蓋因經典是說不盡的,這也是由時代社會和經典本身的複雜性和豐富性所決定的。

話說世界文學由高向低,一路沉降,形而上形態逐漸被形而下傾向所取代。倘以古代文學和當代寫作所構成的鮮明反差為兩極,神話自不必說,東西方史詩也無不傳達出天人合一或神人共存的特點,其顯著傾向便是先民對神、天、道的想像和尊崇;然而,隨著人類自身的發達,尤其是在人本取代神本之後,人性的解放以幾乎不可逆轉的速率使文學完成了自上而下、由高向低的垂直降落。如今,世界文學普遍顯示出形而下特徵,以至於物主義和身體寫作愈演愈烈。以法國新小說為代表的純物主義和以當今中國為代表的下半身指涉無疑是這方面的顯證。前者有羅伯·葛裏耶的作品。他說過:“我們必須努力構造一個更堅實、更直觀的世界,而不是那個‘意義’(心理學的、社會的和功能的)世界。首先讓物體和姿態按它們的在場確定自己,讓這個在場繼續戰勝任何試圖以一個指意系統——指涉情感的、社會學的、弗洛伊德的或形而上學的意義——把它關閉在其中的解釋理論。”與此相對應,近二十年中國小說(乃至一般大眾文藝)的庸俗化趨勢和下半身指向一發而不可收。如是,從摹仿到獨白、從反映到窺隱、從典型到畸形、從審美到審醜、從載道到自慰、從崇高到渺小、從莊嚴到調笑……“阿基琉斯的憤怒”變成了麥田裏的髒話;“路漫漫兮其修遠,吾將上下而求索”變成了“我做的餡餅是世界上最好吃的”……諸如此類,於二十世紀末化合成形形色色的後現代形態。而後現代文學的出現客觀上順應了跨國資本主義極端個人主義的推演與發散(“人權高於主權”便是其典型論調)。是謂下現實主義。

由外而內是指文學的敘述範式如何從外部轉向內心。關於這一點,現代主義時期的各種討論已經說得很多。眾所周知,外部描寫幾乎是古典文學的一個共性。人物內心由行動來彰顯,譬如延續至今的京劇表演,就像亞裏士多德在《詩學》中明確指出的那樣,動作(行為)作為情節的主要載體,是詩的核心所在。亞裏士多德還說:“從某個角度來看,索福克勒斯是與荷馬同類的摹仿藝術家,因為他們都摹仿高貴者;而從另一個角度來看,他又和阿裏斯托芬相似,因為二者都摹仿行動中的和正在做著某件事情的人們”。但同時他又對悲劇和喜劇的價值做出了評判,認為“喜劇摹仿低劣的人;這些人不是無惡不作的歹徒——滑稽只是醜陋的一種表現”。這一定程度上道出了古希臘哲人對於文學崇高性的理解和界定。此外,在索福克勒斯看來,“作為一個整體,悲劇必須包括如下六個決定其性質的成分,即情節、性格、語言、思想、戲景和唱段”,而“事件組合是成分中最重要的,因為悲劇摹仿的不是人,而是行動和生活”。恩格斯關於批判現實主義的論述,也是以典型環境為基礎的。但是,隨著文學的內傾,外部描寫逐漸被內心獨白所取代,而意識流的盛行可謂世界文學由外而內的一個明證。

亞裏士多德雕像

由強到弱則是文學人物由崇高到渺小,即從神至巨人至英雄豪傑到凡人乃至宵小的“弱化”或“矮化”過程。神話對於諸神和創世的想像見證了初民對宇宙萬物的敬畏。古希臘悲劇也主要是對英雄傳說時代的懷想。文藝復興運動以降,雖然個人主義開始抬頭,但文學並沒有立刻放棄載道傳統。只是到了二十世紀,尤其是在現代主義和後現代主義時期,個人主義和主觀主義(當然還有虛無主義)才開始大行其道。而眼下的跨國資本又分明加劇了這一趨勢。於是,宏大敘事變成了自話自說。

由寬到窄是指文學人物的活動半徑如何由相對宏闊的世界走向相對狹隘的空間。如果說古代神話是以宇宙為對象的,那麼如今的文學對象可以說基本上是指向個人的。昆德拉在《受到詆毀的塞萬提斯遺產》中就曾指出,“堂吉訶德啟程前往一個在他面前敞開著的世界……最早的歐洲小說講的都是一些穿越世界的旅行,而這個世界似乎是無限的”。但是,“在巴爾扎克那裏,遙遠的視野消失了……再往下,對愛瑪·包法利來說,視野更加狹窄……”而“面對著法庭的K,面對著城堡的K,又能做什麼?”但是,或許正因為如此,卡夫卡想到了奧維德及其經典的變形與背反。

由大到小,也即由大我到小我的過程。無論是古希臘時期的情感教育還是我國古代的文以載道說,都使文學肩負起了某種集體的、民族的、世界的道義。荷馬史詩和印度史詩則從不同的角度宣達了東西方先民的外化的大我。但是,隨著人本主義的確立與演化,世界文學逐漸放棄了大我,轉而致力於表現小我,致使小我主義愈演愈烈,尤以當今文學為甚。固然,藝貴有我,文學也每每從小我出發,但指向和抱負、方法和視野卻大相徑庭,而文學經典之所以比史學更真實、比哲學更深廣,恰恰在於其以己度人、以小見大的向度與方式。

上述五種傾向在文藝復興運動和之後的自由主義思潮中呈現出加速發展態勢。眾所周知,自由主義思潮自發軔以來,便一直扮演著資本主義快車潤滑劑的角色,其對近現代文學思想演進的推動作用同樣不可小覷。它甫一降世便以摧枯拉朽之勢顛覆了歐洲的封建制度、掃蕩了西方的封建殘餘。但它同時也為資本主義保駕護航,並終使個人主義和拜物教所向披靡,技術主義和文化相對論甚囂塵上。而文藝復興運動作為人文主義或人本主義的載體,無疑也是自由主義的溫床。十四世紀初,但丁在文藝復興的晨光熹微中窺見了人性(人本)三獸:肉欲、物欲和狂妄自大。未幾,大司鐸魯伊斯在《真愛之書》中把金錢描繪得驚心動魄,薄伽丘則以罕見的打著旗幟反旗幟的狡黠創作了一本正經的“人間喜劇”《十日談》。十五世紀初,喜劇在南歐遍地開花,幽默諷刺和玩世不恭的調笑、惡搞充斥文壇。十六世紀初,西、葡殖民者帶著天花佔領大半個美洲,伊拉斯謨則複以惡意的快感在《瘋狂頌》中大談真正的創造者是人類下半身的“那樣東西”,唯有“那樣東西”。十七世紀初,莎士比亞仍在其苦心經營的劇場裏左右開弓,而塞萬提斯卻通過堂吉訶德使人目睹了日下世風和遍地哀鴻。十八世紀,自由主義鳴鑼開張,從而加速了資本主義在經濟基礎和上層建築的雙向拓展……一不留神幾百年彈指一揮間。如今,不論你願意與否,世界被跨國資本拽上了騰飛的列車。

在此過程中,文學(經典的背反)始終沒有停歇。這就是文學的矛盾,也是人類的矛盾。何去何從,有待我輩及後生努力。

4、老年的安慰

在微時代,在“二次元審美”時代,我的這篇文章夠古板。但是,沒法子啊!迄今為止,我人生的大多數時光都與書為伴、與文學為伴:幼時被迫背書,其中多半是一知半解的唐詩宋詞和《古文觀止》;兒時照例上學讀書,少年則因“文革”失學而不得不竊書……一晃幾十年過去,這世界終於使文學和書變成了老古董。我自己又何嘗不是?

博爾赫斯認為書是由中國人發明的。他這麼說是認真的,毫無諂媚之意。當然,他所說的書不包括泥板、貝葉和竹簡,而是紙和印刷術發明之後的物事。這個蠹書蟲,一輩子待在圖書館裏,晚年曾經這樣寫道:“我一直都在暗暗思量,天堂該是圖書館模樣。”呵呵!只可惜我們這個發明了書的民族已經繁衍出了千百萬連《紅樓夢》都死活讀不下去的後人。對於這些後人,我無話可說。他們中不乏今朝有酒今朝醉、輕鬆瀟灑走一回的“爽人”,也不缺直言不諱地奉“不勞而獲”、“逢賭必贏”為座右銘的“絲”。但願他們萬事順意!我做不了莊子,也不想做惠子,魚是不是快樂於我何干?我這麼說也是認真的,且毫無吃不到葡萄說葡萄酸的醋意。因為,曾幾何時,我們的先人言必稱“詩書傳家”。所謂“人生無非積善,傳家唯有讀書”,或者“萬般皆下品,唯有讀書高”,如此等等。當然,我並不完全相信古人的說法,卻不知咋的就把讀書當成了生活方式。

此外,問題在於古人所謂的讀書,關鍵還在一個用字——博取功名的敲門磚是也。“無用之用”實在只是極少數落寞文人反功利的自我慰藉罷了。這樣說來,我們或我們的先輩其實也不盡是為讀書而讀書的。況且那年代唯書可資消遣、怡情,舍此其何?於是,我不得不捫心自問:你又何必責備後人、苛求來者?他們有他們的活法。再況且他們或他們的後人才是我們的評判者和終結者。

這是我等的命運、我等的幸福,也是我等的悲壯、我等的無如;我等無怨無悔。

但這又何嘗不是人類的矛盾?

海德格爾說過,人的最大悲哀是“向死而在”;用德裏達的話說,則是“知死而生”。它恐怕也是我們有別於其他動物的顯證之一,但這個顯證恰恰是人類的悲催。而文學多少可以使這種悲催顯得不那麼悲催。這也許是文學的另一個好處:人生最可信賴的伴侶和安慰。此外,隨著全球化和人工智慧的擴展,作為人類情感的最佳表徵,文學也許將取代鄉思,成為未來兒童的最好記憶,一如神話是人類童年的最好記憶。

最後,其實沒有最後,我要說的是:這是一篇可以無限延續的散文。說到散文,我又不能不感佩中文的美妙和豐饒。譬如這麼一個簡單的辭彙,不僅西洋文字中找不到貼切的譯法,而且連中文詞典的釋義也罕有貼切的。說體裁固可,謂風格亦然,卻都有歧義。《現代漢語詞典》有兩種詮釋:一、有別於韻文;二、有別於詩歌、戲劇和小說。不能說詞典沒有道理,卻道不盡然,理尤可辨;順便說說罷了,有意者不妨讀讀馮至先生主編、馮至和季羨林先生作序的《世界散文精華》。在此,我姑且將散文稱之為文之文,非三言兩語可以道得明、說得白;一如《世界文學》是永遠鮮活、永遠說不盡的書之書。

《世界散文精華》

作為結語,我想最好是沒有結語,蓋因此時此地難為情:我本愚鈍,終其一生也難就文學這座冰山說出幾多令人信服、聞而不忘的好處來。但是,職業使然,我卻天天徘徊於斯,試圖接近它,以窺其全貌、入其內核;同時,又惟恐不識冰山真面目,只緣身在此山中。為此,我常常藉聶魯達的詩句聊以安慰。他說,真正的詩人乃是每天賜予我們麵包的人。我猜,他說的這個人包括農民、工人及一切為了我們的生活和工作而忙碌的、不可或缺的各色人等。即或就文學而言,讀者、編輯、作者、譯者和學者也只是分工不同而已,沒有高下尊卑之別。我們的職責是以最謙卑的方式對待共同的文學,對待文學從出並反哺、評騭和滋潤的生活。於是,此時此刻,我有了關於文學的諸多思路,但因篇幅所限,不得不暫且打住。於是,我想起了詩人柯爾律治的那個多少有些玄奧且非常文學的問題:設若你夢見自己去了天堂,並從天使那裏接過一枝玫瑰;而你醒來之時,玫瑰就在手中。又當如何?

來源:《世界文學》2018年第1期

您當前的位置 :

您當前的位置 :