“日月盈仄,辰宿列張”,日月星辰對於古人而言,不僅是單純的天文現象,而且是能昭示人類活動的一種神秘力量,歷史上圍繞曆法的測算發生過很多故事。康熙八年(1669 年),清廷內部就發生了西洋傳教士南懷仁彈劾欽天監監正楊光先、監副吳明烜曆法有誤的事件。

由於議政王大臣們認為曆法深邃、是非難辨,於是康熙帝委派大學士圖海等人赴觀象臺現場實測,結果“南懷仁所指,逐款皆符,吳明烜所稱, 逐款不合”。這次實測驗證了南懷仁推算西式曆法的科學性。

康熙帝下令為湯若望平反,將楊光先撤職,命南懷仁任欽天監監副, 並請來白晉、張誠等傳教士傳授天文新法。

清初順治朝時“曆法之爭”即已開始。順治帝親政之後,抑勳貴、循漢法、用西曆,甚至稱西人湯若望為“瑪法”(意為“祖父”),與保守的勳貴大臣形成了激烈的政治衝突。

中國第一歷史檔案館藏的一件順治十一年(1654 年)的題本檔案中,欽天監監正湯若望稱 :“恭照皇上特用新法推造時憲曆,日已成一代巨典。”順治帝傳諭 :“監員學習西洋曆法,毋得悚懶”等內容。重視欽天監和推行曆法已然成為順治帝表明政治態度的一個重要風向標。然而,順治帝逝後,康熙四年(1665 年),鼇拜等製造了曆法之爭——“湯若望案”。

古觀象臺

起因是在康熙三年(1664 年), 徽州府新安衛官生楊光先上書《請誅邪教狀》, 歷數湯若望布黨京城意圖謀反、侵害聖經賢傳、《時憲曆》書依西洋新法,《時憲曆》只編 200 年,於國祚“俱大不合”、以地圓說蠱惑人心、榮親王葬期“不用正五行”等數條大罪。議政王大臣畏懼鼇拜等權臣,擬處以湯若望等欽天監官員淩遲或斬立決,任命楊光先為欽天監監正,其後又於欽天監中設立滿職官員以強化監控。

“湯若望案”實質是鼇拜等滿族守舊親貴以此逼迫議政王大臣表態,最終“盡用光先說,譴湯若望,其屬官至坐死。遂罷新法,複用大統術”。經過這一場“指鹿為馬”的政治鬧劇,權臣勢力大張,順治朝諸項新政陸續被廢止。即便是地位超然的孝莊太皇太后親自出面, 亦僅保得湯若望等數人不死。

一個欽天監為何能把王朝的帝王與權臣、前朝與後宮、祖制與新法、禮教與西學攪得波譎雲詭?

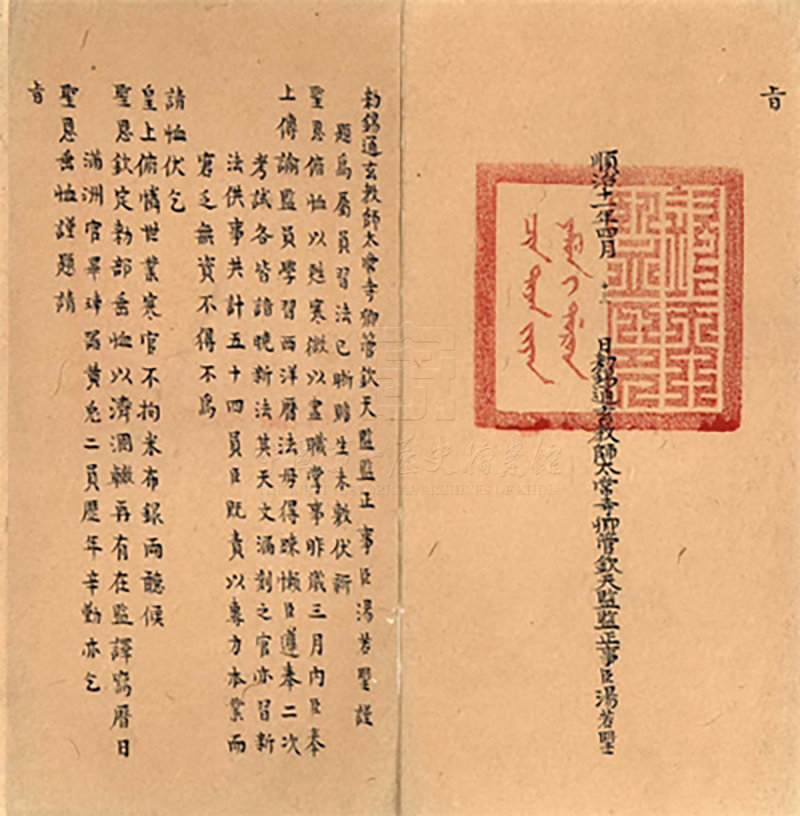

湯若望題為屬員撫恤事題本

湯若望題為屬員撫恤事題本

“湯若望案”固然主要是源於湯若望本人身份的特殊性,但於欽天監本身亦不無原因。欽天監之源流,肇始周朝,其雛形“太史”於此時開始見諸史料。《尚書·顧命》中將大史(即太史)與輔佐帝王的大保、職掌宗法的大宗並列,地位之高可見一斑。後又曆秦漢之太史令、隋之太史監、唐宋元之司天臺、司天監乃至明清之欽天監。古人以《周易》爻辭概其職掌為“觀乎天文以察時變,觀乎人文以化成天下”“天垂象,見吉凶,聖人則之”。其核心職能是通過對天象的神權解釋來輔助王朝的政治決策。由此,文官群體可通過對神權的解釋來挾制王權,因而在政治鬥爭中貫徹自己的意志,甚至成為更迭王朝的輿論工具。通過對“曆法之爭”始末和欽天監職掌的梳理,我們也就不難理解欽天監所象徵的神權對於封建皇權的特殊意義。

康熙八年(1669 年)八月,康熙帝為湯若望平反。康親王傑書等議政大臣議複 :楊光先系妄生事端、殃及無辜,捏造無影之事……恢復湯若望的“通微教師”之名。十一月,康熙親擬湯若望悼文“聿垂不朽之榮,庶享匪躬之報。爾有所知,尚克歆享”。一場中西曆法之爭, 夾雜著權力的較量至此最終落下帷幕。

來源:中國第一歷史檔案館

您當前的位置 :

您當前的位置 :