如果要最直觀地瞭解中國商業經濟,你應該去杭州看看。

在工商界眼中,杭州城的煙火氣裏住著兩尊“神”。

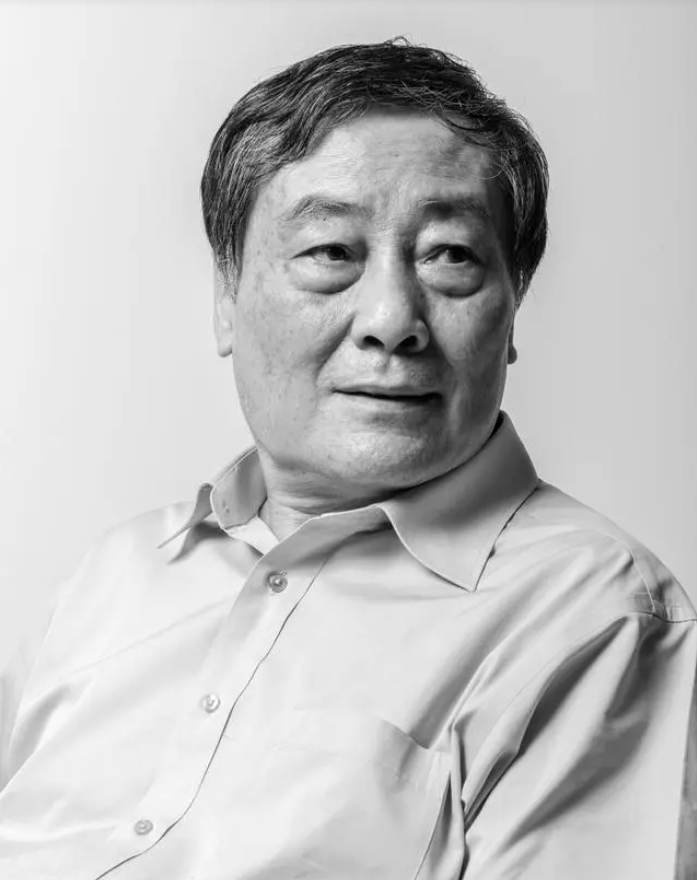

上城區,在西湖、萬松書院和眾多公園附近的清泰街160號,五層高的小白樓裏,你能找到宗慶後和他的娃哈哈。

濱江區,這裏坐落著眾多購物中心、科技園區和總部大樓,在它們交織成的紛繁夜景裏,阿裏中心無疑是最耀眼的一個。

一個是傳統產業的“活化石”,一個是新興產業的“大主教”,錢塘江在中間奔湧向前,一如中國商界新舊更替不息。

作為“活化石”,宗慶後身上有很多炫目的標籤,實幹家、奮鬥者、勤儉的“中國首富”、不上市、不投機等等,當然也有屬於特定時代的局限。

宗慶後,至少留下了三大爭議。

爭議之一:“達娃之爭”的民族牌

達能與哇哈哈的“戰爭”,是讓很多普通中國民眾都耳熟能詳的商戰大戲。

它還是中國市場化的經典案例之一。從某種意義上,打民族感情牌成為此次商戰的王炸。

1996年,在香港著名投資公司百富勤總經理梁伯韜的撮合之下,娃哈哈與世界五百強公司,食品行業巨頭法國達能達成合資協議,百富勤和達能共同出資4306.95萬美元,取得了娃哈哈51%的股份。

對當時的中國企業而言,外資進入是值得驕傲的事情,娃哈哈也不例外,彼時的宗慶後樂見其成。

但很快,他就連腸子都要悔青了。

1998年,香港金融危機爆發,自身難保的百富勒將娃哈哈的股權全數賣給了達能。

達能絕對控股之後,娃哈哈首當其衝就是管理方式的演變。

此前,宗慶後可以按照自己的風格,雷厲風行地決策管理,但現在就連超過一萬元的開支都要報備董事會,還不一定能獲批准。

其次,是競爭對手的掣肘。

因為蒙牛、光明、樂百氏、匯源等也都先後加入達能旗下,昔日對手如今同坐一桌,曾經的商業秘密被擺在了臺面上,原本在市場上摧枯拉朽的各種手段,如今卻完全曝光於對手面前。

簽約時合同上的光明未來,如今卻變成了一個大坑,這讓宗慶後難以接受,而讓這等從小熟讀《毛選》,風雨數十載的猛人坐以待斃束手就擒,那是不可能的。

1999年,宗慶後和中方決策班子商量決定,由職工集資持股成立的公司出面,建立一批與達能沒有合資關係的公司,使用娃哈哈的品牌商標。

這算是獨立於達能體系之外的“新”娃哈哈,假使“舊”娃哈哈被完全吞併,宗慶後也能東山再起。

老外們哪見過這一套,這個“新”娃哈哈,就這樣在達能的眼皮子底下,發展壯大。

直到達能換了個首席財務官出身的亞太區總裁,某天看了眼娃哈哈的財務報表,這才真相大白。

2007年,雙方衝突爆發,此後在輿論、資本、司法等層面輪番拉鋸。

在此過程中,宗慶後一度陷入輿論的穀底,本人、家人及公司的聲譽陷入了質疑當中。當時有消息指出,被徹底激怒的達能聲稱要拿出100億來發起一場龐大的訴訟戰,揚言“要讓他在訴訟中度過餘生。”雖未指名道姓,但大家都深諳這個“他”是誰。

直到2009年5月,商標被判歸娃哈哈所有。2009年9月,達能與娃哈哈達成和解,“達娃之爭”落下帷幕。

強大的世界500強,敗給了中國一個民營企業。

在那之後,有心或無意,中國商業輿論中開始有了越來越明顯的“華夷之分”。

爭議之二:讓媒體吃癟的體制牌

1996年,媒體在與娃哈哈發生了一場激烈的遭遇戰,但結果卻是如日中天的市場化媒體大潰敗。

在20世紀90年代,媒體仍是市場頗為關鍵的參與力量。

很多商品興替,往往成也媒體,敗也媒體。

彼時,營養保健品風靡全國,不管是三株、紅桃K還是腦白金,靠著一句魔性洗腦的廣告語和鋪天蓋地的廣告行銷,就能火遍全國。

1998年,如日中天的三株迎來命運的轉捩點,湖南常德漢壽縣的一位退休工人陳伯順在喝完8瓶三株後身亡,法院判決三株賠償陳伯順家屬,並沒收非法所得。

多家媒體緊隨其後發佈《8瓶三株口服液喝死一條老漢》的報導,就此將三株拖入銷量急劇下滑的泥潭。

即便此後吳炳新再度上訴,且在二審判決中勝訴,三株集團也大勢已去,難以翻身。

也正因如此,彼時的企業,都或多或少要給媒體三分薄面。

但娃哈哈是個例外。

1996年,當時如日中天的《北京青年報》頭版刊發由三位記者署名的一篇文章,報導安徽宿州三位小女孩,在飲用含毒飲料後死亡。

文章如此寫道:

“經衛生、防疫、公安、工商部門初步偵查認定,三名女孩均因喝杭州產娃哈哈果奶而中毒死亡。”

這不啻於三株事件提前上演,敏感謹慎的宗慶後,立馬趕到北京活動。

新華社隨即寫了一份措辭嚴厲的內參,標題是《<北青報>失實報導 娃哈哈無辜受牽連》,將事件定性為“一張小報毀了一個大企業。”

隨後,所有報導過此事的媒體在北京開會,要求刊文澄清娃哈哈的清白,《北京青年報》被嚴肅批評。

隨著真相慢慢被揭開,這是一起利用娃哈哈產品的刑事投毒案件,娃哈哈果奶本身並無問題。

《北青報》當年報導的文字究竟是否存在主觀惡意,很難分辨,但宗慶後穩准狠地找到瞭解決負面報導的最快捷的方式,也讓宗慶後一度成為當時市場化媒體眼中的“惡人”。

爭議之三:道不盡的企業傳承

晚年的宗慶後,始終放不下的問題有兩個。

宗馥莉的婚姻,和娃哈哈的接班人選。

第一個問題,向來是宗慶後的心病。然而情感問題並非父親和財富可以左右,如今宗慶後仙逝,更難以影響。

第二個問題,似乎有些多餘。

宗慶後曾表示,在中國眾多民營企二代中,有一半不願接班。

幸運的一點是,宗馥莉恰好在另一半,在一檔訪談節目裏,她認為飲料是一個非常好的朝陽行業。

父女之間一拍即合,但依然很難評判這是不是一個恰當的選擇,宗馥莉在諸多層面已經表現出與父親的分歧。

比如與強調“企業不缺錢,堅決不上市”的宗慶後不同,宗馥莉似乎相當熱衷資本運作。

在一次網路節目訪談中,宗馥莉坦言,保障娃哈哈基業長青的唯一方式,就是上市,2017年更欲收購中國糖果,即便最後以失敗告終,也是娃哈哈的全新嘗試。

至於其他在行銷上的操作,比如營養快線彩妝、AD鈣奶月餅、與嗶哩嗶哩和英雄聯盟的合作,將娃哈哈導入二次元、電競、潮玩等細分領域,40後的宗慶後完全難以想像。

而這或許也是宗家父女長久以來的默契:宗馥莉不求助,宗慶後不過問。

只不過企業權杖更迭依舊毫無懸念,就像劉永好毫無保留地將新希望交給劉暢,許世輝將達利交給許陽陽,周成建將美邦交給胡佳佳那樣,儘管過程或許會經歷幾番周折,但將產業交到子女手中,對第一代創業者們來說,是必然結局。

但新希望目前正深陷流動性危機,達利從港交所退市,胡佳佳接棒的7年美邦虧損巨大。從已有案例來看,二代們接班,給企業的未來帶來的往往是更大的不確定性。

結語

1987年的五一勞動節,杭州的天氣如往常一般炎熱。

42歲的宗慶後踩著單車出門,不惑之年的他,即將成為一家虧損的校辦企業負責人,並為此背上14萬元巨債。

他身上有早期創業者的共性,生活的壓力和內心的躁動成為創業的最佳燃料,輔以敢想敢闖的性格,加上一點點幸運,崛起於草莽,本色依舊。

在此後的36年間,他從事的是傳統工業中最傳統的部分。不太會用智能手機的他玩不來互聯網金融,偏愛布鞋的他沒興趣給自己建一座地標,一年消費不到5萬塊的他,對上市也毫無興趣。他只是攢起一瓶一瓶賣水的微利,慢慢戴起中國首富的帽子。

他不是聖人。剝離宗慶後的光芒,他是一個出身於貧瘠時代,有著15年務農歷史,殺過豬的農民,對媒體的錯殺,對契約精神的漠視以及對自己女兒的偏愛,是他身上的歷史局限性。

同樣是在1987年,馬雲和外語系師生在杭州師範學院文一路校區的門口,拍下一張風華正茂的合影。

數十年後,外灘的一番犀利演講,讓馬雲從雲端跌入低谷。

中國傳統產業和新興商業的領軍人物,一言一行都會成為大眾關注的焦點,在媒體的鎂光燈下燒灼、放大甚至畸變。

來源:百度

您當前的位置 :

您當前的位置 :