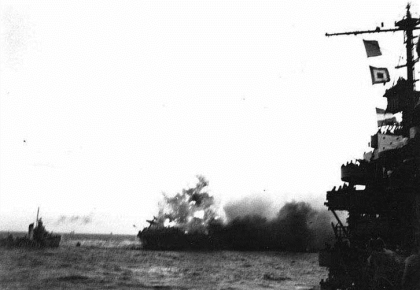

太平洋戰爭(英語:Pacific War,日語:太平洋戦爭、大東亜戦爭)是第二次世界大戰中以日本帝國為首的軸心國和以英美國為首的同盟國於1941年12月7日至1945年8月15日期間進行的戰爭,範圍遍及太平洋、印度洋和東亞地區。

太平洋戰爭以日本偷襲珍珠港為先導,以日本投降結束,參戰國家多達三十七個,涉及人口超過十五億,交戰雙方動員兵力在六千萬以上,歷時三年零八個月,傷亡和損失難以統計。

太平洋戰爭對亞洲影響至深,日本失去自1894年以來所有征服的土地,並受美軍的軍事管制,日後成了美國冷戰的亞洲根據地。太平洋戰爭也造成了亞洲非殖民化與共產主義的傳播,促使許多各地因而興起獨立運動或爆發戰爭。

太平洋戰爭(1941年12月8日—1945年8月15日)是第二次世界大戰的一部分,主要以太平洋和周圍國家為戰場。由日本和美國等同盟國家交戰,戰爭爆發自1941年的珍珠港事件開始,日本空襲美國太平洋基地,美國對日宣戰後,與日本交戰多年的中國也跟著宣戰,納粹德國和義大利王國也對美宣戰,歐亞兩大戰場合一。直到1945年日本宣佈無條件投降。

太平洋戰爭參戰國家多達37個,涉及人口超過15億,交戰雙方動員兵力在6000萬以上,歷時三年零幾個月,傷亡和損失難以統計。參與太平洋戰爭的同盟國包括美國、中國、英國、英屬印度帝國、澳大利亞、新西蘭、加拿大、荷蘭流亡政府、自由法國和蘇聯。軸心國則主要是日本和其建立的傀儡政權,包括滿洲國、汪精衛政權,以及泰國。另外,日本在其殖民地(如朝鮮、臺灣)徵召了不少兵力,在中國也有很多親日派參與戰爭。

這場戰爭除了日美兩國大型海上戰鬥外,同時也導致位於歐洲軸心國集團的滅亡、日後的冷戰局勢、原子彈的使用、反殖民浪潮和日本與中國政治發展,對亞洲與太平洋周邊國家未來發展影響甚巨。

一山難容二虎,在日本看來,分裂、孱弱、貧窮、落後的東亞大陸,是日本保持亞太霸權的基礎,而東亞大陸一旦追求統一,必然要從日本手中收回被竊取的主權、資源支配權、市場佔有權……所以,中日碰撞不可避免。

太平洋戰爭後,美國成為世界反法西斯同盟國的一員。1942年6月,中美兩國政府簽訂了《中美租借法案》,美國向國民政府提供總額達8.4億美元的租借物資。

此外美國還向國民政府提供總計7.47億美元的政府貸款。通過這些貸款,美國將大批軍用物資輸入中國,中國大量的戰略性礦產品和農產品則通過易貨償債的貿易方式出口到美國。國統區的主要出口商品均被指定用於易貨償債。1942-1945年,51.3%的礦產品運往了美國,其餘的48.7%被運往蘇聯。主要農產品的出口貿易方向與礦產品類似,也主要是以易貨償債的貿易方式輸往美國和蘇聯等同盟國。

太平洋戰爭後,西南國際交通線完全被中斷,國統區的對外貿易通道僅剩中印空中航線和到達蘇聯的西北公路。日軍加強了對國統區的軍事進攻,尤其是對重慶進行狂轟濫炸,以期逼迫國民政府投降,儘早結束在中國的戰爭。

與此同時,日軍強化對華經濟掠奪,以達到以戰養戰的目的。國民政府陷入了嚴重的經濟困難之中,國統區面積不斷縮小,財政短缺,物資匱乏,通貨膨脹嚴重,工業生產和農業生產都遭受到沉重打擊,可用於出口的農副礦產品減少。

來源:歷史網

您當前的位置 :

您當前的位置 :