8 月 31 日消息,一支中國科研團隊成功研發出一種基於碳納米管的新型薄膜材料,其耐高溫極限可達 4712 華氏度(即 2600 攝氏度)。這種新材料具備規模化應用潛力,未來有望成為航空航太、能源及其他高溫工業領域的關鍵隔熱材料。

據記者瞭解,在航天器重返地球大氣層、高超音速飛行器飛行,或是反應堆高溫運行等場景中,設備往往要承受遠超熔岩溫度的極端熱量。而現有隔熱材料大多在 2732 華氏度(即 1500 攝氏度)以上就會失效,如何解決這一隔熱難題一直是行業挑戰。

儘管部分材料能在高溫環境下勉強使用,但普遍存在導熱率過高的問題。尤其在超高溫條件下,以光(光子)為載體的熱輻射會成為熱量傳遞的主要形式,而這也是最難阻隔的傳熱途徑。

因此,多年來科研人員始終致力於研發一種“理想隔熱材料”:既要能同時阻斷固體傳導、氣體傳導和熱輻射三種傳熱方式,又需具備耐極端高溫、輕量化、結構穩定等特性。

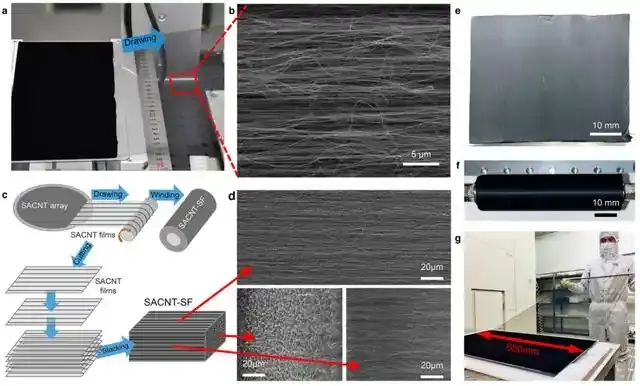

如今,清華大學的研究團隊據稱已實現這一目標 —— 他們利用超定向碳納米管薄膜(SACNT-SF)製備出了這種新型隔熱材料。團隊介紹,該材料的製備首先要培育垂直排列的碳納米管陣列。

獲得碳納米管陣列後,研究人員像“抽絲”一樣從中拉取出薄片,再通過堆疊或纏繞的方式將這些薄片製成多層結構,最終形成一種超輕、多孔的碳納米管複合材料。

團隊研究發現,這種設計巧妙的材料能有效削弱所有形式的熱傳遞:

固體傳導方面:雖然碳納米管本身導熱性能優異,但在該材料中,熱量需垂直穿過多層結構而非沿碳納米管方向傳遞。由於單根碳納米管直徑僅 10-20 納米,且材料內部存在大量空隙,熱量傳遞的載體 —— 聲子(振動能量粒子)可傳播的路徑極少,從而大幅降低固體導熱率。

氣體傳導方面:材料內部的孔隙尺寸極小,氣體分子難以在其中自由移動或發生碰撞(即“克努森效應”)。分子只能在孔隙內不斷反彈並消耗能量,使得氣體傳熱作用大幅減弱。

熱輻射方面:碳納米管本身具備出色的紅外光吸收與散射能力,其內部電子結構(範霍夫奇點)能與熱光子產生強烈相互作用。研究團隊進一步通過調整各層薄膜的堆疊角度,使熱輻射的阻隔效果更優。

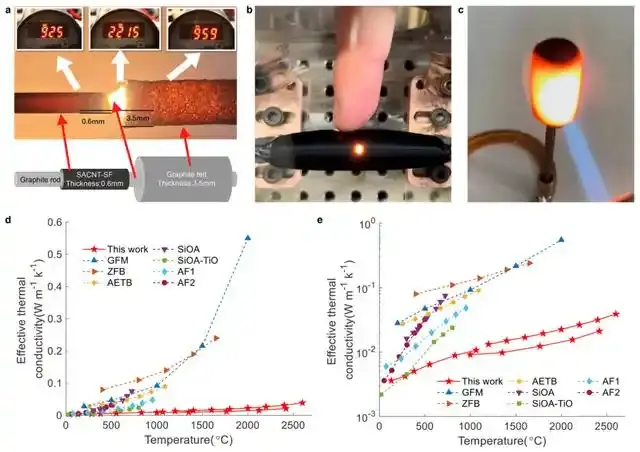

測試數據顯示,這種新型材料在室溫下的熱導率僅為 0.004 瓦 /(米・開爾文),即便在 2600 攝氏度的超高溫下,熱導率也僅為 0.03 瓦 /(米・開爾文)。

對比來看,常用的高溫隔熱材料石墨氈在相同高溫下的熱導率高達 1.6 瓦 /(米・開爾文),由此可見新型碳納米管材料的隔熱性能顯著更優。

此外,該材料還具備出色的穩定性:在室溫與 3632 華氏度(即 2000 攝氏度)之間反復迴圈 310 次後,其性能僅下降 5%。同時,材料密度僅為 5-100 千克 / 立方米,輕量化優勢明顯。

值得一提的是,這種碳納米管材料還具有良好的柔韌性,可貼合不規則形狀物體表面。目前團隊已實現寬度達 550 毫米的薄膜規模化生產,未來有望進一步製備出數百米長的卷材。

該材料或將成為多個高溫行業的“變革者”。在航空航太領域,它可用於航天器、高超音速飛行器及噴氣發動機的隔熱;在能源領域,核聚變反應堆、核電站也能借助其提升安全性能;此外,它還可應用於窯爐、熔爐等極端製造場景,以及對體積和重量要求嚴苛的電子設備中。

研究團隊表示,下一步計畫為材料添加防護塗層,使其能在開放空氣環境中使用而不發生氧化,進一步拓展其應用範圍。

來源:中國IT之家

您當前的位置 :

您當前的位置 :