未來的制藥可能不再依賴集中式的大型工廠,而是分散到醫院、社區甚至家庭。比如個性化的護膚品,每個人膚質不同,可以在商場甚至家中通過晶片即時調配生產。又比如急需的戰地供氧或偏遠地區的藥物供應,都可以通過這種微型化裝備解決。

如果家裏有人患上了一種罕見的“孤兒病”,因為市場太小藥企不願生產,或者因為專利保護無法買到仿製藥,你該怎麼辦?中國工程院院士、華東師範大學校長錢旭紅給出了一個近乎科幻的答案:“如果家裏有一臺微型制藥機,我自己合成給自己吃,哪怕是受專利保護的藥,只要不拿去賣,誰能管得著?”

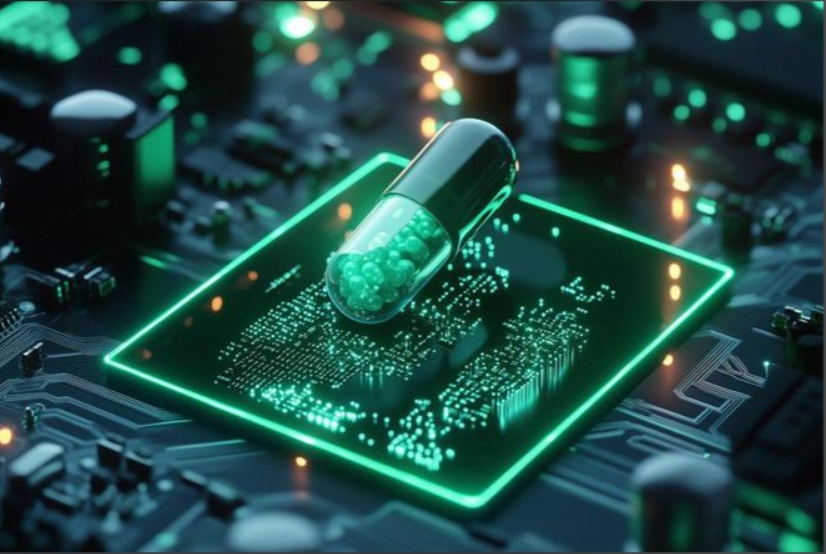

這一幕可能不是空想。11月17日,在上海舉行的“超限·智造——ADC和核苷酸單體藥物智造系統發佈會”上,睿智醫藥聯合華東師範大學公佈了全球首個適用於ADC(抗體藥物偶聯物)與核苷酸單體合成的藥物智造系統正式亮相。在這些咖啡機大小的機器中,研發者利用飛秒鐳射技術在微小的晶片上“雕刻”出複雜的化學工廠,有望將傳統的制藥產業帶入連續化、微型化、智能化的新時代。

把化工廠“搬”進晶片裏

在人們的傳統印象中,制藥和化工往往意味著巨大的反應釜、高聳的蒸餾塔、刺鼻的氣味以及潛在的燃爆風險。但在發佈會現場,這些龐然大物被濃縮進了一塊塊透明的玻璃片——微流控晶片中。

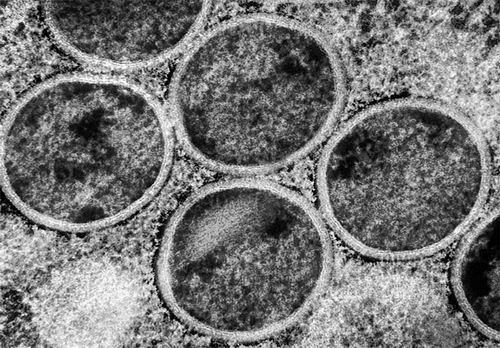

簡單來說,微流控就是在極其狹窄的管道中進行化學反應。這些管道的寬度只有數百納米到幾微米——比人類頭髮絲細得多。在這樣的微觀尺度下,物質的行為會發生奇異的變化。當管道從毫米級縮小到微米級時,化學反應的動力學、物質混合的方式、甚至能量傳遞的效率都會被徹底改變。

錢旭紅在演講中打了比方:電子工業經歷了從龐大的電子管到電晶體,再到積體電路和晶片的微縮過程,徹底改變了人類文明。而化學工業和制藥行業目前仍處於類似“電子管”的巨型設備時代。他提出了“超限智造”的概念,讓化學工業走一遍微電子工業走過的路,用極致縮小的尺度來顛覆傳統的生產方式。

該專案的負責人之一、AI藥物智造聯合實驗室執行主任趙方告訴澎湃科技,傳統的微流控晶片多是二維平面的,如同在地面上“挖溝渠”,而此次發佈系統所採用的晶片,是利用飛秒鐳射進行3D“雕刻”。飛秒鐳射的脈衝時間極短,可以在不產生熱效應的情況下,在玻璃內部直接刻寫出三維立體的微納通道,實現更複雜的生產工藝流程。除此之外,其他自研的配套系統也實現了效率的提升。

“我們在微米級的通道裏解決傳質傳熱的問題,如同把毛細血管集聚起來。”錢旭紅解釋道。在這些肉眼難以看清的微小通道中,化學原料的分子被限制在極小的空間內,不再像在巨大的反應釜裏那樣“自由散漫”。在這種微觀尺度下,反應效率和安全性得到了質的飛躍,實現了對化學反應過程的毫秒級精准控制。

研發週期縮短70%

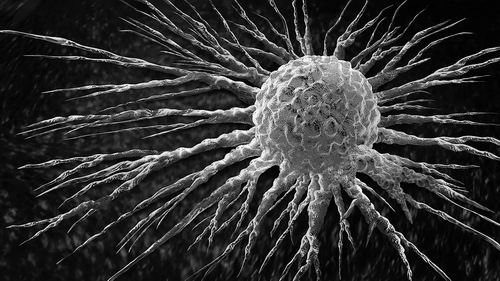

此次發佈會落地的兩大核心應用,直指當前生物醫藥領域最火熱的賽道:ADC藥物和核酸藥物。

ADC藥物被稱為抗癌的“魔法子彈”,它由抗體、連接子和毒素分子三部分組成,結構複雜,對偶聯工藝的要求極高。華東師範大學藥學院院長李洪林在介紹中指出,傳統的ADC研發和生產面臨著巨大的痛點:原料昂貴、反應時間長、批次間差異大。“傳統工藝在反應釜中進行偶聯,往往需要數周才能完成工藝優化,且難以精准控制藥物抗體比。”

而最新發佈的ADC微流智造系統,將這些複雜的步驟集成到了一張張晶片中。李洪林列舉了一組對比數據:傳統反應需要低溫過夜,耗時12小時以上。而在微流控系統中,反應可以在室溫下進行,僅需不到20分鐘。這意味著,研發人員可以在一天之內完成過去需要數周才能完成的篩選工作。

睿智醫藥聯席總裁馬興泉介紹,該系統將ADC藥物研發週期縮短了70%。“如果要合成10個不同的藥物分子,這臺機器連續工作一天,相當於10名博士生連續工作一周的產出。”李洪林說。

同樣的技術也被應用到了核苷酸單體的製造上。這是核酸藥物的關鍵原料,傳統生產工藝往往依賴劇毒催化劑,且不僅需要無水無氧的苛刻條件,還會產生大量廢液。

新發佈的核苷酸單體微流智造系統,大小僅相當於一臺咖啡機,卻能替代傳統的反應釜。現場專家介紹,由於微流控反應的高效與迅速,該機器的合成路徑中沒有催化劑和堿的參與,不僅從源頭上杜絕了“三廢”難題,還將單體合成成本降低了40%以上。

藥物生產實現“按需智造”

從龐大的車間變身為桌面的儀器,不僅僅是體積的縮小,更可能改變醫藥研發的模式。

睿智醫藥董事長兼CEO胡瑞連指出,對於創新藥研發企業而言,最痛苦的往往是“中試放大”環節——在實驗室燒杯裏做成功的藥,一旦放大到工廠反應釜中,往往因為傳熱傳質的差異等原因而失敗。而微流控技術具有“數增放大”的特性,只需通過增加晶片的數量並行工作,就能實現產量的線性放大,從而實現了從分子發現到工藝智造的無縫銜接。

此外,人工智慧(AI)進一步提升了這套“桌面工廠”的效率。李洪林介紹,該系統不僅是自動化的,更是智能化的。結合線上檢測技術,AI可以即時監控反應進程,並自動調整流速、溫度等參數,實現自我迭代和優化。

雖然目前這套系統主要面向藥物研發機構和企業,但錢旭紅院士描繪的“人人可制藥”的願景正在變得清晰。他提到,未來的制藥可能不再依賴集中式的大型工廠,而是分散到醫院、社區甚至家庭。比如個性化的護膚品,每個人膚質不同,可以在商場甚至家中通過晶片即時調配生產。又比如急需的戰地供氧或偏遠地區的藥物供應,都可以通過這種微型化裝備解決。

“我們希望將來的工業能像生命系統一樣,從樹葉到樹枝再到森林,形成有機的集成。”錢旭紅表示。隨著“超限智造”技術的成熟,或許在不久的將來,藥物生產將徹底告別“大鍋飯”時代,真正實現“按需智造”。

來源:中國澎湃新聞

您當前的位置 :

您當前的位置 :