10 月 14 日消息,據中核集團官方微信公眾號消息,近日,中核集團核工業西南物理研究院在磁約束核聚變能量導出關鍵技術領域取得重要進展。研究團隊自主設計並建成了用於聚變能量導出研究的工程性液態金屬和氦氣工質熱工研究臺架,並已全面投入運行。這標誌著我國構建起覆蓋聚變堆全工況、具備國際領先水準的液態金屬與氦冷技術研究體系,為未來聚變堆的工程化應用奠定了關鍵實驗基礎。

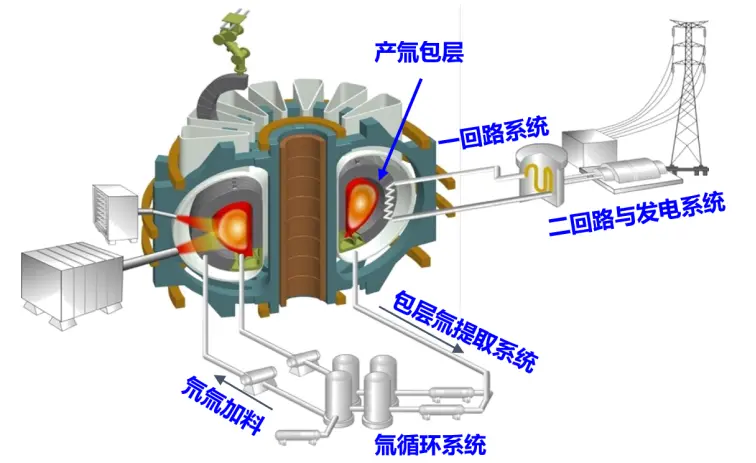

核聚變能被視為人類未來的理想能源,其中如何高效、安全地將聚變反應產生的高能量導出並轉化為電能,是關鍵技術挑戰之一。包層是聚變堆實現該功能的核心部件,液態金屬包層與氦冷固態包層是目前國際上兩條重要的技術路線。圍繞這兩類方案開展熱工水力、磁流體動力學(MHD)效應及材料相容性等關鍵問題的工程驗證,是推進聚變電站建設的必要前提。

在此次建設中,液態金屬熱工研究臺架在綜合性能方面達到國際領先水準,可在 0-4T 強磁場、300-550℃高溫及多種流量條件下穩定運行,其核心參數可達聚變堆芯真實水準(哈特曼數達 10000)。該平臺將為我國液態鋰鉛包層的自主研發提供關鍵數據支撐,重點解決強磁環境下磁流體動力學問題及其對傳熱行為的影響等科學問題。

高溫鋰鉛綜合實驗平臺

同時,氦氣工質熱工研究臺架則瞄準氦冷固態增殖劑包層技術方向,參考國際熱核聚變實驗堆(ITER)技術規範設計建造,具備 4-12 MPa 高壓、常溫-500℃寬溫域穩定運行能力。該平臺實現了三項關鍵設備國產化技術創新:自主研發的電磁軸承氦氣主風機實現了轉子無接觸、零磨損運行;集成了高效緊湊的印刷電路板式換熱器(PCHE);並在關鍵閥門應用金屬波紋管密封技術,實現了系統極低的洩漏率。其模組化設計不僅驗證了工廠化預製與安裝的可行性,也為未來 ITER 及商用堆建設提供了重要的成本控制參考。

聚變堆氦冷熱工水力測試回路

能量導出熱工實驗臺架的全面建成,是我國在核聚變關鍵設備與技術自主化能力上的重要體現。該成果顯著提升了我國在液態包層和氦冷系統領域的工程驗證能力與技術儲備,表明我國已系統掌握包括主風機、高效換熱器等在內的氦冷系統設計、製造與集成核心技術。這一進展將有力支撐我國聚變實驗堆的後續建設,推動 ITER 計畫順利實施,為人類最終實現聚變能源夢想奠定堅實的工程與技術基礎。

來源:中國IT之家

您當前的位置 :

您當前的位置 :