人們靠什麼瞭解宇宙?除了看得見的光,還有神秘的中微子。它們幾乎不與物質發生反應,可以從緻密的天體環境當中逃離出來,是研究極端宇宙的利器。

上海交通大學李政道研究所李政道學者、專案首席科學家徐東蓮表示,團隊正在海底打造一臺性能超強的中微子望遠鏡海鈴,通過捕捉高能中微子解答宇宙射線起源等未解謎題。

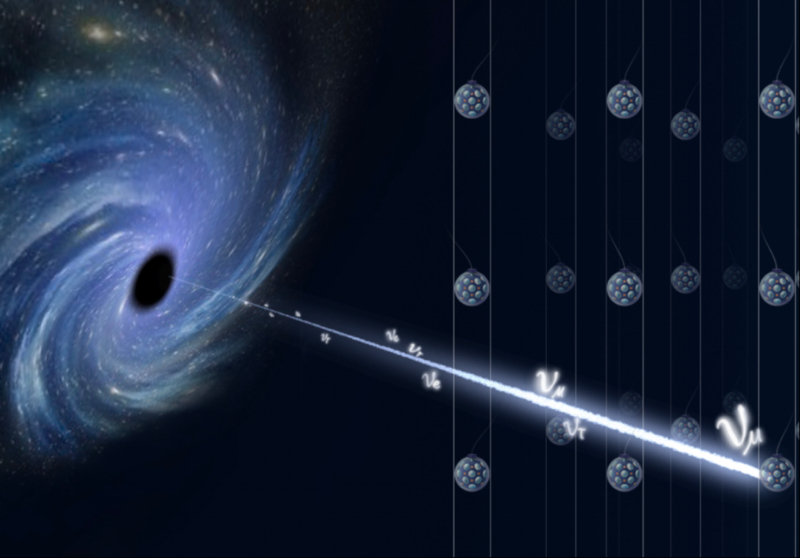

作為數量僅次於光子的次原子粒子,中微子的誕生往往與宇宙中的極端事件有關,比如宇宙大爆炸、超新星爆發、雙中子星並合、黑洞爆發等,其中高能中微子主要源於宇宙射線與塵埃和氣體的碰撞。

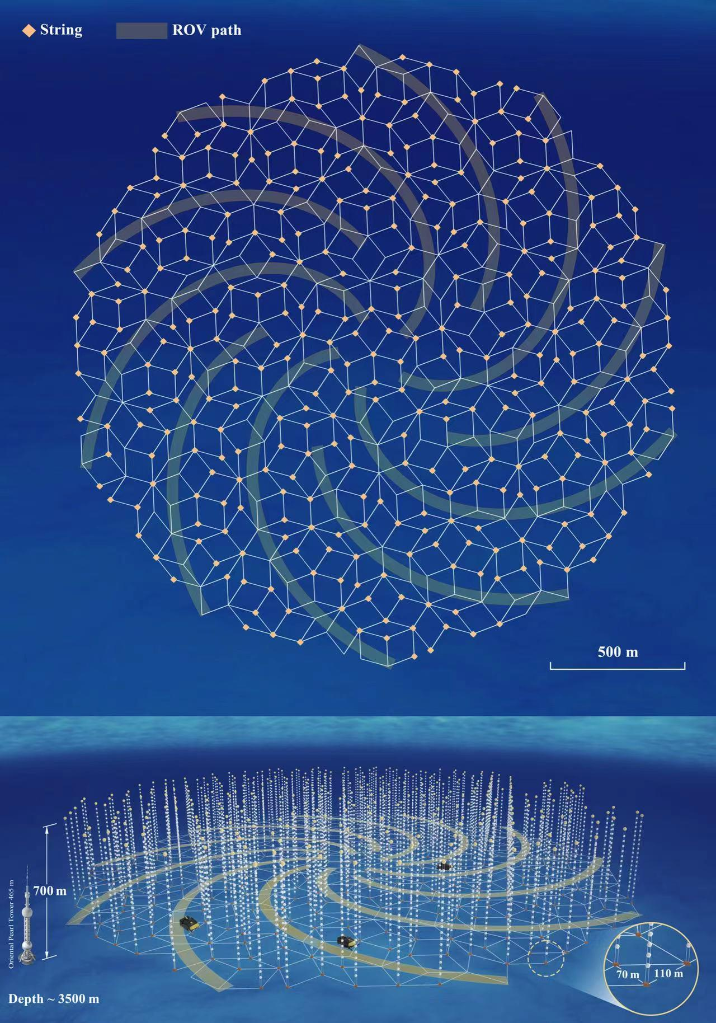

徐東蓮介紹,海鈴望遠鏡專案於2022年底啟動,預計在2030年前後建成。它選址在中國海域靠近赤道一個深約3.5公里的深海平原,直徑約4公里、占地約12平方公里,由1200根線纜組成,設計壽命20年。

海鈴望遠鏡構想圖。望遠鏡陣列約有1200條垂直線纜,每條線纜上約有20個光學模組。

根據設計,這些線纜像巨型海藻一樣垂直地錨定於海床上,每根長約700米,互相間距70米至110米。每根線纜搭載約20個光學探測球艙,如同深海中的一串串鈴鐺,靜待高能中微子的到來。

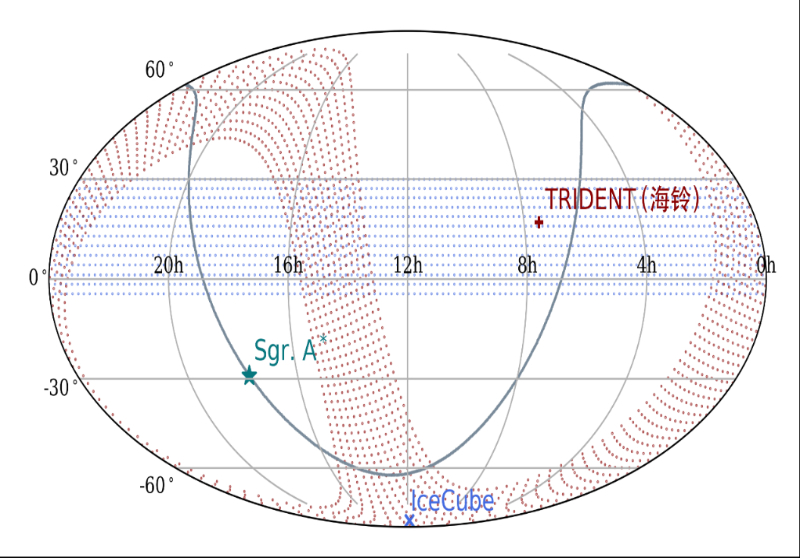

值得一提的是,海鈴望遠鏡“仰望”宇宙的方式與眾不同,它不是“朝上看”,而是“朝下看”。“海鈴望遠鏡將利用整個地球作為遮罩體,捕捉從地球對面穿透而來的高能中微子,通過地球自轉實現360度全天域探測。”徐東蓮說。

團隊預計,海鈴望遠鏡建成後一年內能夠發現鯨魚座中的棒旋星系NGC 1068的穩定中微子源,併發現類似於TXS 0506+056耀星體的中微子爆發,這個活動星系黑洞被大量塵埃覆蓋,即使是高能光子也無法逃逸,但是中微子逃逸了。

海鈴望遠鏡選址在低緯度近赤道地區,隨著地球的自轉,可360度巡天,與全球範圍的其他中微子望遠鏡形成互補。

中國科學院院士、海鈴望遠鏡專案負責人景益鵬表示,中國在多波段望遠鏡、空間引力波和低能中微子觀測站方面均有佈局,海鈴高能中微子望遠鏡將填補中國多信使天文觀測網中尚且空缺的重要一環,促進和完善中國多信使天文觀測網建設。

來源:新華網

您當前的位置 :

您當前的位置 :