儘管巧克力早就傳入中國,但直到20世紀90年代,隨著中產崛起並將其視為現代、精緻與財富的象徵,巧克力才開始流行。近年來,與西方一樣,中國消費者開始因健康認知而青睞巧克力。看到中國消費市場的潛力,歐美巧克力生產商紛紛推出符合中國人口味的創新配方,例如融合花椒、榴梿等風味的獨特口感組合。這種需求激增使中國成為全球最大的可哥進口國之一,甚至超越歐美等傳統市場。然而,全球可哥供應量並未同步增長。

生產可哥豆的可哥樹對生長環境要求極為苛刻。對可哥及相關基礎設施的長期投資不足、氣候異常及黑果病等植物病害蔓延,降低了可哥產量,導致價格飆升。西非一直是全球最理想的可哥豆產區(占全球供應量的70%),而象牙海岸始終是最大生產國,產量占西非總量的57%(約每年200萬噸)。可哥產業越來越成為象牙海岸的經濟支柱。

但象牙海岸折射出全球可哥產業的困境。由於對可哥林再投資不足,農民難以滿足日益增長的需求。可哥供應危機已對生產商和消費者造成重大經濟衝擊。好時、億滋等企業一直在艱難消化日益攀升的成本,象牙海岸和加納的非洲主要加工廠則因無力採購可哥豆而被迫減產或停產。在供應鏈中斷與需求激增的雙重壓力下,巧克力價格飆升。

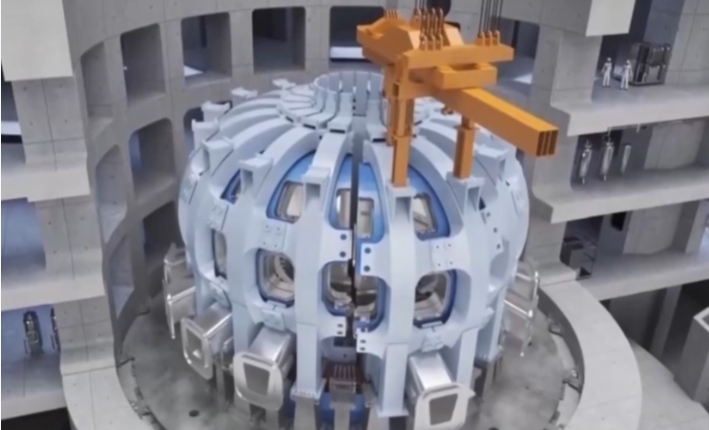

與此同時,為滿足中國國內市場的可哥需求,中國正積極行動。2019年中方與象牙海岸簽署協議,在該國經濟首都阿比讓以及聖佩德羅市建設兩座可哥加工廠。每個工廠年加工終端巧克力產品可達5萬噸,倉儲能力更高達30萬噸。其中由中企承建的阿比讓工廠如今是該國最大的可哥加工基地。

有意思的是,中國向象牙海岸提供貸款建廠時,約定部分款項以可哥豆償還——兩家工廠40%的產出將專供中國。若可哥價格持續上漲,這種安排對中國將更為有利。

中國的巧克力故事印證了中國消費者對全球經濟日益增長的影響力:中國市場的龐大規模迫使生產商調整產品,以滿足中國人的口味。中企在非洲市場的投資,既為陷入困境的當地生產商提供了急需的資金,同時也鎖定了中國在未來若干年將日益增長的作用。

來源:環球時報

您當前的位置 :

您當前的位置 :